l 5G創新應用高峰論壇在杭州開幕,vivo周圍在會上發表了關于“智慧手機助力5G商業成功”的主題演講。

l AI加速了5G智慧手機的研發,vivo加大對5G的布局和投入。

l vivo聯合多家企業建立IoT聯盟,推進了跨品牌智能設備聯動進程。

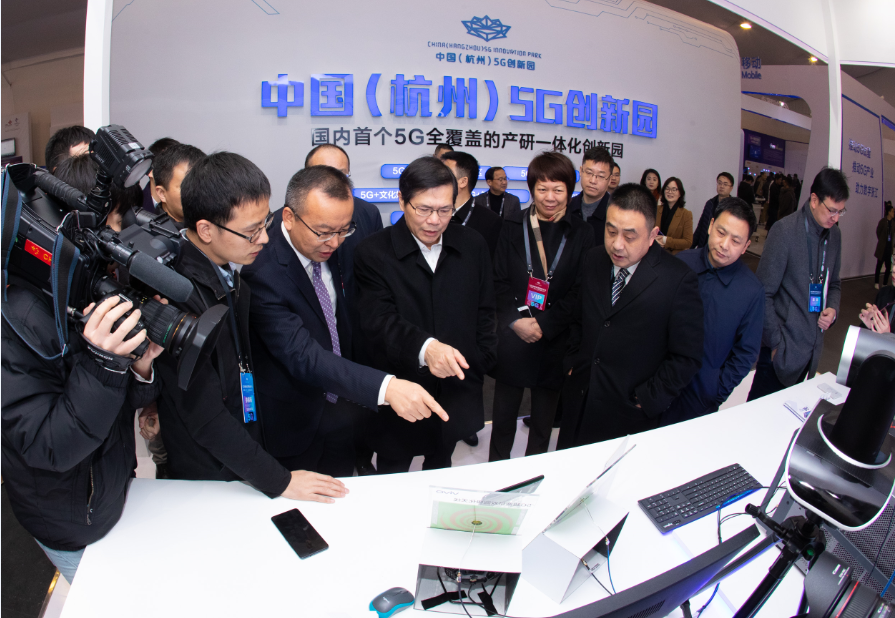

由杭州市政府舉辦的“5G創新應用高峰論壇”于2019年1月20日在杭州隆重舉行,vivo人工智能全球研究院院長周圍受邀發表了關于“智慧手機助力5G商業成功”主題演講,同時展出了vivo NEX、vivo NEX雙屏版、vivo X23幻彩版星語新愿配色三款產品。杭州市長徐立毅蒞臨參觀了vivo展臺,并高度贊揚了vivo手機的新技術與新成果。

vivo NEX 5G展臺

杭州市市長蒞臨參觀vivo5G展臺。

vivo 加大5G布局與投入

從最初的2G到4G,再到即將到來的5G時代,隨著通訊技術的不斷進步,消費者對手機終端的要求也越來越高。vivo認為,手機將會是5G時代最重要的終端。為了擁抱5G帶來的新機會,vivo加大了對5G的布局和投入。

早在2016年vivo便在北京成立了5G研發中心,開始5G技術布局;同年加入3GPP,開始參與5G標準化工作。在整個2017年,vivo累計向3GPP提交技術提案500多篇,是3GPP中貢獻最大、最有影響力的終端公司之一,同時啟動了5G天線與射頻關鍵技術的預研。2018年初,vivo啟動5G終端試驗樣機的研發,并成為業界第一家對外公開展示NEX 5G樣機在5G sub 6 GHz頻段、通過無線方式進行上網及微信文字和微信視頻等移動互聯網業務的公司。

現場展示vivo NEX 5G樣機

vivo的5G手機研發進展順利,計劃在今年首批推出5G預商用終端;預計在2020年,vivo會按照規劃實現5G智慧手機的商用。

AI加速智慧手機研發

隨著5G與人工智能被寫入國家《“十三五”規劃綱要》,杭州市為構筑5G發展的先發優勢,在本次“5G創新應用高峰論壇”上宣布杭州5G創新園啟動及未來空間合伙人招募計劃,是“打造數字經濟第一城”的戰略舉措。5G與人工智能的結合也越發令人期待。

此次論壇上,周圍也就vivo在人工智能領域的布局進行了介紹。vivo對人工智能的布局開始甚早,并已形成完整的研發體系與獨特的應用體系。對于人工智能的理解,vivo認為其是一個金字塔,由三大部分構成,分別是:數據、場景和服務。首先通過數據+算法,得到新的數據及精確的場景識別,之后進行信息脫敏并基于精確定位出用戶場景后,把消費者需要的服務,精準、按時、按需推送給消費者。

vivo周圍發表主題演講。

如果說5G賦予了手機更強大的通信能力,那么AI技術則可以賦予手機學習與思考的能力。二者的結合將使手機從“小智能(Smart Phone)”進化到“大智慧(Intelligent Phone)”,帶給用戶更強大的功能和更貼心的體驗。

5G與AI的深度融合,將成為5G智慧手機的趨勢。

在vivo看來,5G與人工智能的深度融合,將成為5G手機時代的趨勢。為了打造真正的智慧手機,vivo早在2018年3月正式發布全新的人工智能子品牌Jovi,經過近一年的努力,vivo在人工智能技術上取得長足的進步和突破。此外,vivo AI全球研究院將進行人工智能領域的基礎科學和顛覆式技術創新研究,并且針對人工智能的投資,vivo內部已經確立了一份3-5年的中長期發展的戰略規劃。

IOT為消費者提供更好的服務

IoT是vivo當下推進AI戰略的重要部分。vivo通過對市場以及消費者的使用場景和使用習慣的深入研究,發現大大小小擁有不同技術或生態優勢的智能家居平臺玩家,紛紛建立各自的IoT設備和封閉的生態,這種“碎片化”的物聯網模式造成不同品牌之間難以實現聯動,無法實現真正的“萬物互聯”,消費者體驗極差。

因此,vivo在2018年7月,主導聯合眾多企業共建IoT開放生態聯盟。希望用統一的協議標準,解決目前IoT行業長期以來的碎片化痛點。在此生態下,即使是不同品牌的設備和設備之間也能夠實現互聯互通,開發者一次開發就能在各個控制中心上提供良好的用戶體驗,并且通過Jovi人工智能的加入,消費者無需下載多個碎片式的應用,就能夠更便捷的對更多智能設備進行控制,享受到真正的萬物互聯。

通過Jovi人工智能的加入,實現跨品牌智能設備間的聯動體驗。

vivo善于洞察消費者需求,并提供超出消費者預期的解決方案。最近兩年在光電屏幕指紋技術、5G、AI領域上不斷取得突破,獲得了市場的廣泛認可。接下來vivo將深度融合5G與AI這兩大顛覆性技術,結合多樣化的應用場景,將5G智慧手機打造成未來場景的核心設備,充分滿足未來消費者的智慧化生活需求。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: