1月20日,上海當代藝術博物館舉辦了一場關于城市的講談活動——遷移者之地:影像工作者說。四位講者分享了以“影像”為媒介,以流動人口為主題的一系列城市觀察結果。盡管講者分享的內容各有側重,但當這些影像放置在一起時,一座城市中的特殊人群——流動人口的樣貌也呈現在人們面前,在城市當中的他們擁有怎樣的生活、思考、困境和歡笑,成為關注城市問題的人們一個更微觀的透鏡,從中可以窺探出一座城市局部的縮影。

第一位演講者賈茹分享了她與上海久牽志愿者服務社(以下簡稱“久牽”)之間的故事。“久牽”是一個公益教育機構,主要致力于上海外來務工子弟的教育,也會舉辦一些支教援助活動。在與“久牽”的接觸過程中,作為拍攝者的她用鏡頭記錄了 9 個孩子的生活片段。這些孩子因高考政策無法在上海順利升學,于是選擇了或者回家參加高考,或者留在上海,選擇上一個職高這樣的技術院校,并留在上海工作。

第二位演講者與第三位演講者都用攝影的方式在有意無意間介入了城市改造中產生的問題。但兩位講者的姿態和角度卻形成了巨大的反差。

前者施佳宇用相機記錄了上海老西門清拆地段的人們的普通生活,他認為紀實攝影在沾染個人色彩后比留下簡單的事實更加有趣。

盡管出發點是記錄老西門的動遷,但施佳宇并沒有著眼于“拆遷”話題,他的鏡頭瞄準的更多是生活在老西門的住客、孩子、小動物和三家煙紙店,“煙火氣”、“好玩”和“有趣”在演講中被頻繁提及,與老西門生活的人們建立情感聯結成為他的一件樂事,而“拆遷”在他的攝影作品中更像一個結局,人們的生活在拆遷降臨的那一刻戛然而止。

另一位攝影師徐明用更積極的姿態在運用攝影這一工具,人權、現實、邊緣人群等元素是他攝影作品的偏重點,在他的作品《百人一語》中也往往蘊涵著激烈的沖突:拆遷街道上的國旗,拆遷墻面上的習近平像,獨自守店的小女孩,住在舊包身工公寓的居民,住在閣樓的出租車司機,因違法建筑拆遷無法得到補償的老皮匠,因拆遷而破碎的家庭,等等。

徐明認為,歷史和現實往往過于瑣碎,但攝影可以作為一種整理手法,留下一些歷史的證據。他幾次提及“證據”一詞,講述了他親歷的一些社會事件,并引導觀眾直面這些無法忽視的現實。在他的講述中提及了一位致力于用法律手段解決“拆遷”中的爭端的退休工程師。徐明認為這位老人“扮演了一個非常關鍵的角色”,是一種推動法制進程的民間力量。

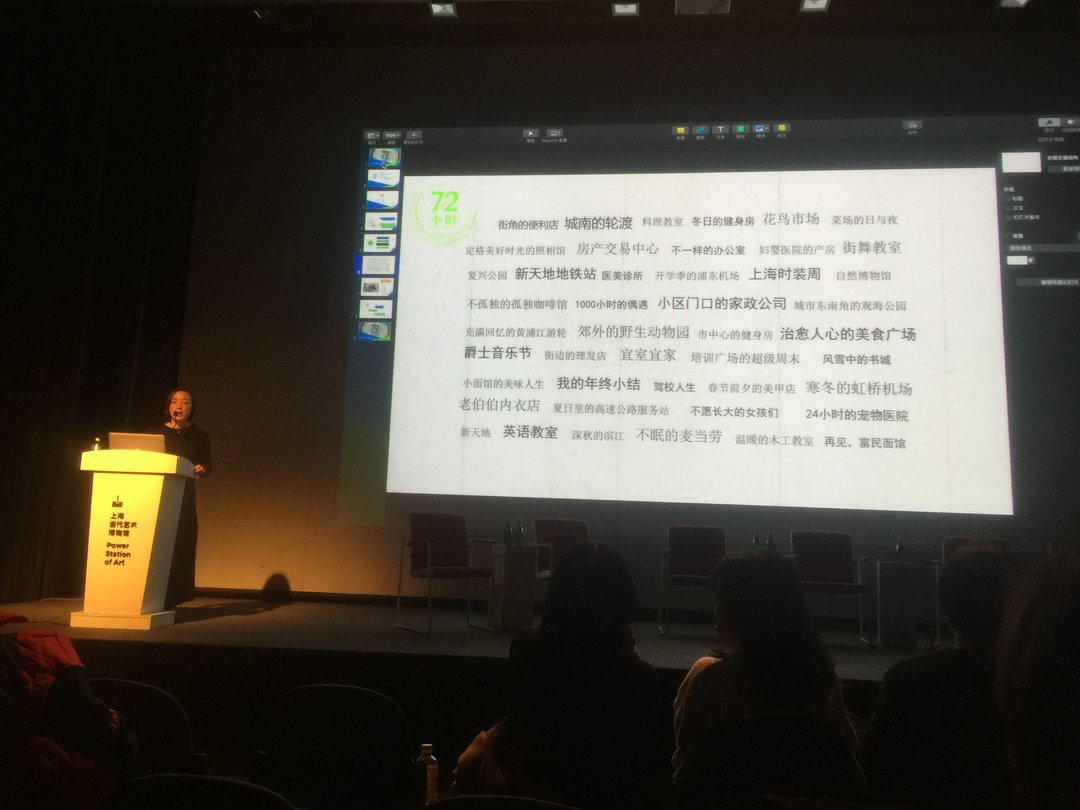

第四位演講者是《72 小時》的制片人郭靜,她的演講圍繞這一檔紀實性節目展開。《72 小時》節目組每一集會擇取一個公共空間,采訪在此出現的不同人群。郭靜認為,《72 小時》關注的是人本身,一切圍繞人展開,貼近日常生活是節目的宗旨。呈現出人的生活、狀態、難題和遭遇,通過這種微觀角度來記錄普通人“片段人生”,郭靜希望《72 小時》能傳達日常生活賦予人們生活的力量。

在后續的對談中,四位講者與特邀嘉賓上海交通大學經濟學院教授陸銘一同探討了關于流動人口問題的看法,陸銘認為,中國經濟的快速發展帶來了社會的巨變,像外來務工人員這樣的特殊人群成為了城市生活中的弱者,社會生活中人與人之間出現了一些隔離的狀態。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: