10月19日上午,作為2019北京國際攝影周的重要組成部分,“第三屆光影助學工程民族攝影作品展”在本次攝影周主展場中華世紀壇開幕。本次展出的影像作品,均出自北京公益攝影協會創辦的全國“光影助學工程”所屬小學和初高中校區的少數民族學生之手。

北京國際攝影周組委會執行主席、中國藝術攝影學會主席楊元惺,北京國際攝影周總策劃、絲路國家青少年國際攝影競賽工委副主席兼秘書長王建琪,中國文化產業促進會副會長、中國攝影家協會顧問王悅,公益攝影協會、北京市關心下一代中央委員會副主任趙小衛,全國光影助學工程發起人、公益攝影協會創會主席許洪緒,人民攝影報社長兼總編李濤,《中國攝影家》雜志社社長、公益攝影協會執行主席劉偉,中國關工委《中國火炬》雜志社社長兼總編李小千、副社長許巍等嘉賓和光影助學工程的孩子代表,以及京城攝影愛好者參加開幕式。

北京國際攝影周組委會執行主席、中國藝術攝影學會主席楊元惺致辭。

開幕式上,楊元惺表達了對于少數民族地區發展和藝術文化傳承深切關懷。他在致辭中表示,北京公益攝影協會創辦的全國“光影助學工程”,是一項影像藝術精準文化扶貧項目,助力于推動我國少數民族青少年以自己的視角去發現、記錄和傳承寶貴的本民族文化傳統。種樹十年,終現蒼蒼,這些少數民族的孩子們,從沒有接觸過相機,到能拍出這些展現在我們面前的優秀攝影作品,并且在今年的“絲路國家青少年國際攝影大賽”中獲得銀獎,北京公益攝影協會也因此助學項目獲得優秀組織獎,引起了廣泛的社會關注。影展啟動儀式由中國藝術攝影學會執行主席、全國光影助學工程名譽主席朱憲民先生宣布開幕。

中華文化產業促進會、中國攝影家協會顧問王悅致辭

王悅表示,本次參展作品全部是由光影助學班的少數民族的孩子們創作的,以孩子們得到獨特視角表達對美好的少數民族生活的熱愛和向往,從中我們可以看到孩子們藝術自我提升的巨大努力,能體察到孩子們面對藝術的真誠的態度,能感受到孩子們對傳統的尊重,對文化的敬畏。今天孩子們也到達了現場,讓我們一起為小藝術家們取得的成績和進步鼓掌。

許洪緒和光影助學工程的孩子們在一起。

許洪緒三年來一直堅持走公益攝影和光影助學同步發展,光影助學工程為各校區捐贈了相機、投影儀、計算機等設備,為學生作品舉辦過多次全國和國際性影展并且出版畫冊。

(獲銀獎選手 水族學生 韋國燕/左一)

絲路國家青少年國際攝影競賽中榮獲銀獎的水族學生韋國燕同學表示,這次獲獎不僅是自身的努力,也是許洪緒主席和每位公益大使悉心指導的結果。三年前,全國光影助學工程團隊來到他的家鄉,讓她第一次接觸了攝影,從此與攝影結下了不解之緣,從接觸攝影到愛上攝影,“是攝影讓我知道,世界上并不缺少美,而是缺少發現美的眼睛。是攝影讓我記住了這個世界的美好,是光影助學工程引領我走向成功。我堅信,機會永遠是留給有準備的人,我們將用好手里的相機,去譜寫人生更美好的新篇章!”

本次影展由中國文化產業促進會、人民攝影報主辦,中國關工委《中國火炬》雜志社、中國攝影網協辦,北京公益攝影協會、全國光影助學工程委員會承辦。全國共有49所光影助學工程校區的各民族學生參與投稿,孩子們用自己在家鄉拍的反映本民族民俗作品、家鄉脫貧攻堅戰真實記錄作品向新中國成立70周年獻禮,也是北京公益攝影協會、全國《光影助學工程》成立三周年的一次攝影作品匯報展。本次展覽將持續到10月27日,歡迎大家到世紀壇展區觀展。

部分作品

《冰上捕魚》攝影:白天(漢族)光影助學工程十二校區高中一年級

《課間休息》攝影:阿拉旦·卓爾(裕固族)光影助學工程七校區初中二年級

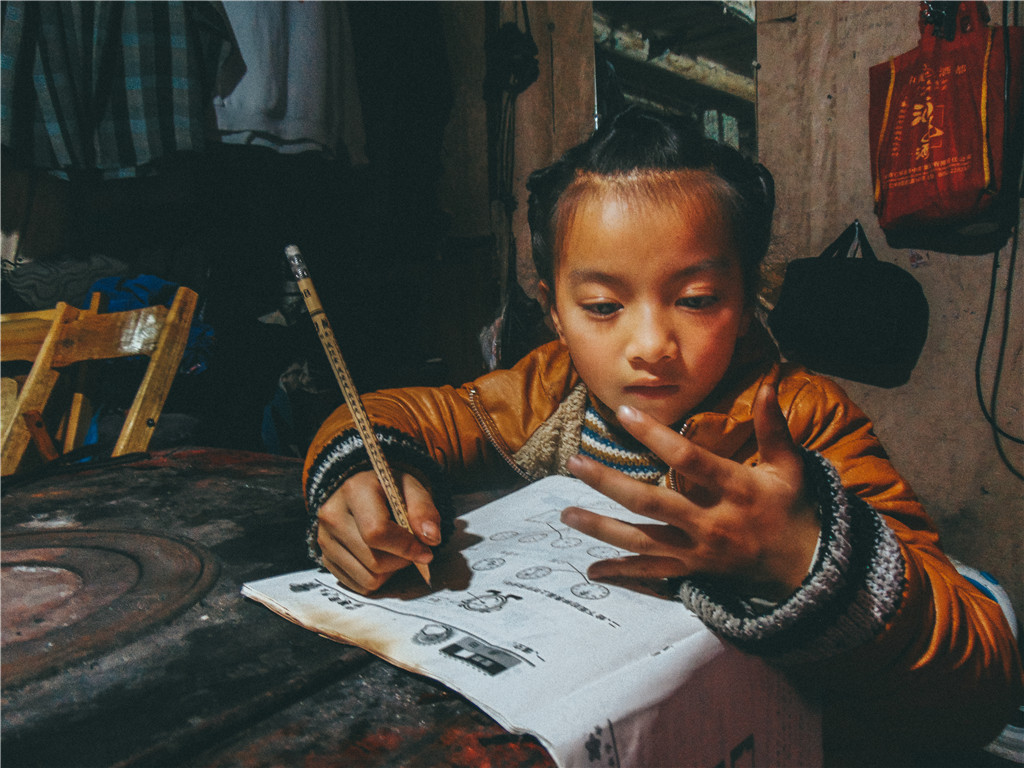

《數學題》攝影:韋國燕(水族)光影助學工程十一校區初中二年級

《全神貫注》 攝影: 蒙慧雪 (水族)光影助學工程四十五校區初中三年級

《那達慕歸來》攝影:何雨順(俄羅斯族)光影助學工程三十四校區小學六年級

《童年夢》攝 影:尼周(藏族)光影助學工程六校區高中一年級

《好伙伴》攝影:布周(藏族)光影助學工程六校區高中一年級

《向往》攝影:旦增卓嘎 (藏族) 光影助學工程四十九校區高中二年級

《勻城手藝人》攝影:韋柏先(水族)光影助學工程四十五校區初中一年級

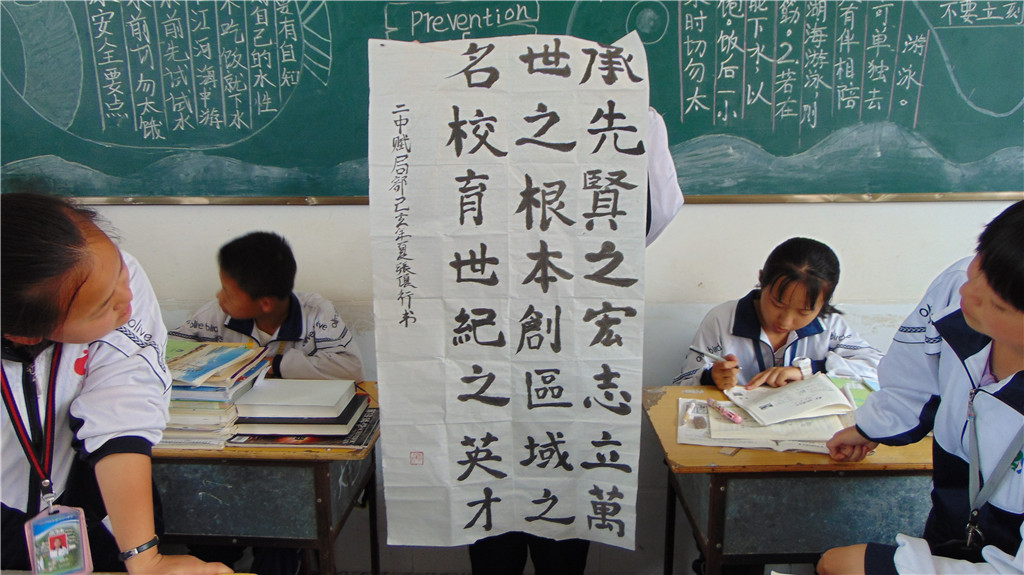

《立志》攝影:陳書靈M(穿青人)光影助學工程四十二校區初中二年級

《愛不釋手》攝影:措拉毛F(藏族)光影助學工程六校區高中二年級

《我教奶奶學識字》攝影: 白瑪南加(藏族)光影助學工程六校區高中二年級

《豐收》攝影:朱家蓉(漢族)全國《光影助學工程》二十二校區高中二年級

《離鄉父母》攝影:馬秋蝶(回族)光影助學工程二十二校區高中二年級

《出工》 攝影:肖中婷(侗族)光影助學工程三校區高中二年級

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: