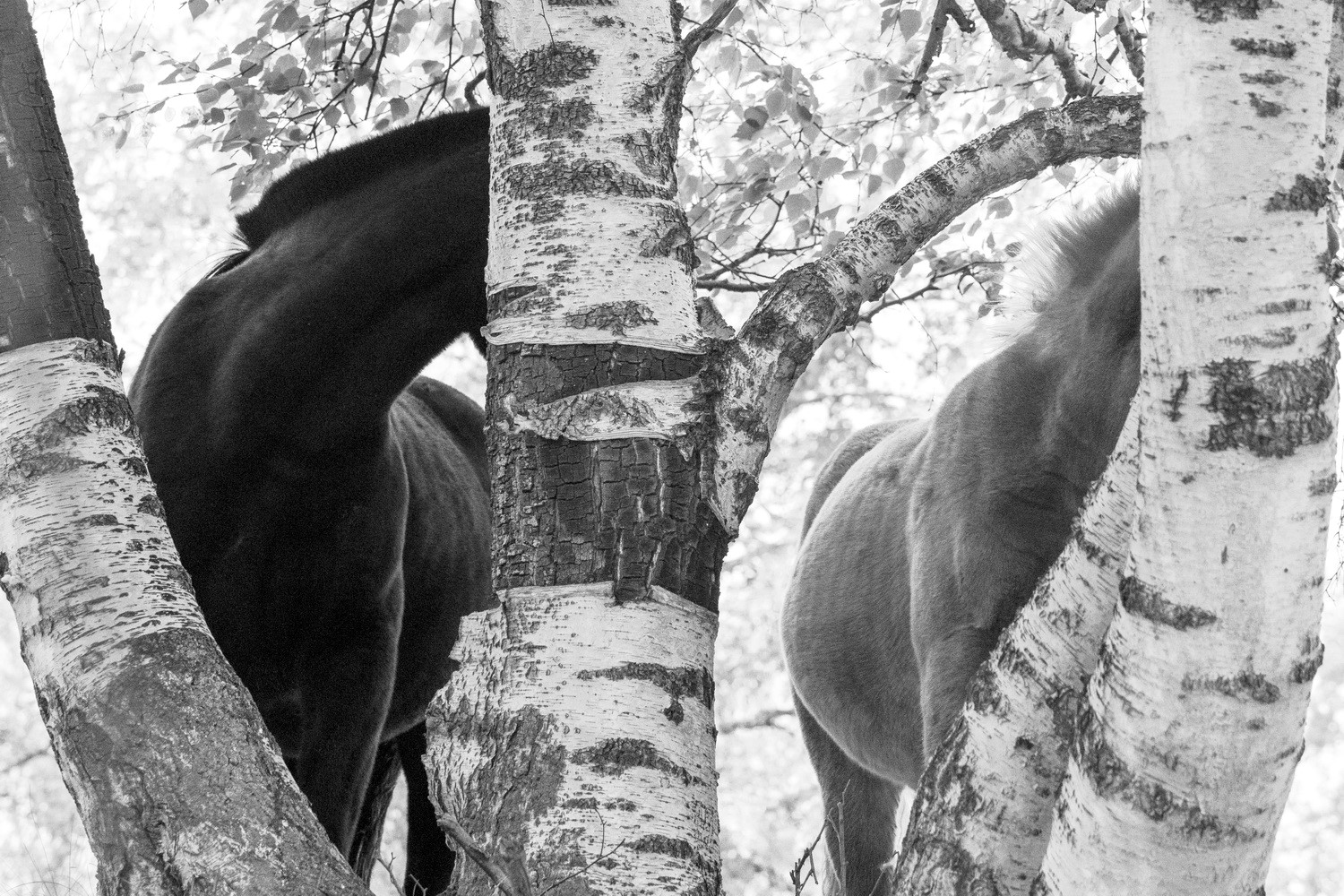

欣賞李剛以馬為主題的攝影作品,仿佛進入了一個精靈世界,詩一般的迷茫,夢一般的神秘,頗合我當下審美心境,給我的精神圖像庫增添了不少新鮮而獨特的東西,也引發了我關于當下審美藝術發展的進一步思考和聯想。

攝影:李剛

我這些年雖然一直在文藝領域工作,卻很少寫評論文章,即便對自己有點創作實踐的攝影和散文也很少寫。個中原因也非三言兩語能說清楚。前些年在《中國攝影家》雜志發表了《開顯自由自然的心靈圖像》一文,主要是談自己攝影的一些體驗和感悟,闡述了“文人攝影”的特性,有些理論思考,但也算不上評論文章。然而,隨著對各個藝術門類接觸的不斷廣泛和深入,關于審美藝術的深層次思考越卻來越多了起來,理論興趣也越來越濃厚,仿佛被一種幽深美妙的東西牽引著往前走。我想,除了工作需要之外,這可能源于我多年社會價值論研究的脈絡和理路。因為自1996年在中國社會科學院哲學所完成博士論文《社會價值論導論》起,二十多年過去了,不管工作性質和研究領域如何變化,精神活動的軸心始終在社會價值論上,學術研究始終圍繞著它展開。有時因工作所迫,思想的觸角伸展得遠了些,但也大抵如飛在天上的風箏,那根線還是拴在社會價值論上。前些年到了文藝領域,仍然自覺不自覺地用社會價值論的理論范式、理論坐標和理論框架分析和透視遇到的藝術問題和藝術現象,每每別有所得,欣喜異常。更為重要的是,審美藝術價值是社會價值體系中重要的組成部分,思考這個領域的問題,特別是自覺地把藝術創作感受、藝術現象和審美經驗進行理論提煉和升華,對豐富社會價值論研究大有裨益。一個是向下結合,一個是向上提升,這兩個方向精神路徑的匯合,有點像易經第63卦,水在上,火在下,水往下流,火往沖,交融激蕩,會通感化,生生不息。不過,近些年我深深地感到這種理論研究和建構的路徑遇到了前所未有的挑戰,原來以為堅實可靠的理論基石開始動搖。這便是超強計算(包括正在熱烈討論的量子計算)、人工智能和生物技術等現代科技對人性論假設的裂解,對軸心時代以來積淀形成的人類認知范式的顛覆。本體論層面的混亂、迷茫和脆弱意味著我們一時難以形成和掌握用以展開文藝批評的有效理論框架。而沒有獨特理論框架和根基的一切評論都難以抵達人類精神的深處,難以滌蕩歷史的塵埃和現實的迷霧,難以廓清未來的方向、路徑和圖景。所以,在我看來,當今藝術發展的核心問題除了藝術家按照真誠的生命感受和人類正義良知,自由地、自然地進行藝術創造外,學問家和思想家應該做的是“注目人類最先進的方面,向人類精神最深處探尋”,瞄準人類文明演進的前沿和走向,無私無畏地、堅忍不拔地進行基本理論建構,為人類未來藝術格局生成奠定堅實的理論基礎,為轉型時代的社會變革提供有效的思想供給。

攝影:李剛

現實地看,這兩方面的差距都很大。在藝術創作領域,脫離審美藝術本體的傾向比較明顯,藝術創作的技術化、巫術化、學術化等現象未引起足夠的警惕和重視,對一些基本的問題缺乏充分的辨析和討論。藝術家的生命感受遭到遮蔽和綁縛,精神沖動被抽取和消解,麻木、放逐和沉淪甚至成了一些所謂藝術家的自覺選擇,樂此不疲。藝術創作被一些似是而非的觀念所糊弄,被一些似曾相識的理論所忽悠,被一些自以為是的教條和公式所戲弄。比如,審美藝術的本體在于人類的精神感受系統,它雖然必須依賴技術的制作和支撐才能得到表達和傳達,但技術不能喧賓奪主,更不能反客為主,否則藝術在不久的將來就會被人工智能取代得干干凈凈。再比如,審美感受系統在人類精神結構中是與理性認知系統、精神信仰系統并列的一個特殊板塊。“感受”是藝術的生命。學術研究屬于科學認知系統,宗教信仰和巫術操弄屬于精神信仰系統的事。它們之間的關系雖然很復雜,有相互滲透、相互影響的一面,但各自的品性和界限還是清楚的。藝術是人類感受的制作,不是觀念的制作和概念的制作,藝術不是哲學的說明書,脫離了感受系統,藝術將名存實亡。藝術活動雖指向世界本真,藝術家也應該提高學術修養和認知能力。藝術活動指向人類未知、未能、未來的復雜領域,具有一定的神秘性、神圣性和神奇性,藝術家對世界本體也應該充滿好奇和敬畏,但大肆鼓吹藝術的學術化、認知化、神秘化和巫術化,不是把藝術引向邪路就是引向死路,更不可能應對人工智能背景下藝術發展所面臨的生死抉擇。還有,藝術創作和欣賞都是感受性活動,與感官密切相關,但藝術必須超越感官,向人們的內在的精神世界躍遷。但是花樣翻新的娛術,披著大眾化、通俗化、時尚化的外衣把人類審美藝術引向同質化、機械化、淺表化、碎片化的泥潭。攝影藝術是一門技術性、大眾性、可視性、客體性極強的藝術形式,在這個科技迅猛發展、物質消費洶涌澎湃、理性能力高歌猛進的時代,更需要不斷回歸和堅守人類精神感受系統這個藝術本體,努力克服技術化、認知化、淺表化、碎片化、庸俗化趨向。在人工智能、數字技術、高級算法、網絡技術的涌來時,一方面要積極吸收新技術形式,成長和壯大自身,另一方面也需要重新確證自身的獨特價值定位和不可取代的藝術本性,讓傳統和曾經在信息時代實現華麗轉身,讓攝影藝術在未來新的藝術格局百花園中迎風綻放,獨樹一幟。在熙熙攘攘、紛紛擾擾的藝術潮流中,我們欣慰地發現一些攝影家不斷在這個方向上進行著十分可貴的努力,踽踽獨行,并取得了卓爾不群的藝術成果。李剛先生就是一個很好的代表。他的“馬”既體現了審美藝術的本體特征,又展現了攝影藝術的品格和特殊魅力。他的每一幅作品不但積淀著藝術家十幾年的汗水和不懈追求,更體現著他如鹽入水、如風入林的精神感受、藝術觀念和審美境界。當代中國的攝影藝術應該沿著這樣的藝術價值向度發展。

攝影:李剛

毋庸諱言,當前在面向未來的審美藝術理論建構上,我們的視野還不夠開闊,胸懷還不夠寬廣,目光還不夠深遠,思維還不夠深刻,坐標系還不夠新、不夠大,特別是對當代科技與藝術嬗變的關系理解得不深不透,對未來的影響沒有很好的思想儲備和應對策略。我們應該清醒地認識到,科技與藝術的匯流之處將是未來人類文化矛盾交織之處、發展轉折之處、生滅變換之處。我們需要把更多的目光聚焦在這個“相遇空間”,把更多的思維力量集中在這個地方,為未來一切可能打開空間,為一切不同騰挪空間,為一切改變預留空間,為一切曾經轉換空間。撞鐘要撞響,打井要出水,人類未來文化發展必須在這個地方實現突圍。攝影從產生那天起就是技術和藝術結合的產物,今天的挑戰也主要來自這種結合,未來的前景也取決于這種結合。問題的關鍵在于保持合理的張力。我們需要比以往更多一些沉思、遐想、判斷、猜測。藝術家和理論家不一樣,他們是以不同于理性的感受的方式探索和呈現世界的本真,一些偉大的藝術家以他們特有的方式抵達了理論家抵達不到的地方,很值得理論家體味和借鑒。愛因斯坦說,“一個人要是單憑自己來進行思考,而得不到別人思想和經驗的激發,那么即使在最理想的情況下,他所想的也不會有什么價值,而且一定是單調無味的”。我極力主張文藝理論家稍微放一放手中的書本、頭腦中的概念和框架,多從藝術家和藝術作品中捕捉一些生命感受和精神沖動性的東西,讓理論研究鮮活起來、生動起來、豐富起來。記得前不久《梁祝》作曲陳剛先生向我談了他對音樂藝術的看法,他說語言抵達不了的地方,恰恰是藝術的生發之地,讓我大有“開悟“之感。現在看到李剛先生的“馬”,也有類似的感覺。在我看來,他的“馬”就是以攝影家獨特的心靈感受和技術操作解放了被物質和形體束縛著的萬物的靈魂,澄明和開顯了“馬”后面一個用語言無法描述的更加深遠、廣大和永恒的存在。這不僅印證了我對美學和攝影的一些理論觀點,堅定了我對藝術價值向度的理解,同時還讓我感受到了更多生命中具有超越性的美好事情。特別是那副好幾匹白馬聚集在一起的照片,讓我反復凝視沉浸不已。這些白色的精靈聚集在一切,仿佛是深邃的星空的對立面、另一半或別個化身,白色的虛空化掉一切存在,黑色的星光是宇宙晶亮澄澈的眼神,看透了一切,包括你和我。小時候在燕山深處夜行時,對黑夜的神秘、惶恐、寂寥和幽美深有感受。愛好攝影后,我就在想,攝影家怎樣表達這種黑夜感受呢?我曾經寫過一篇散文《黑夜之美》,非常期望攝影家能把那種意境視覺化地呈現出來。現在我驚喜地看到,李剛先生的這幅作品有點像我的“黑夜”的底片,透過反轉,我看到了黑夜精靈的會說話的眼睛,她們哪里是馬的眼睛呀!她們簡直就是宇宙神秘存在向我們透露的幾點微茫的光亮。這種東西,自然界沒有,科學給不了,話言文字說不清,只有藝術可帶給我們。這大概就是審美藝術的特殊魅力和永恒價值吧!

攝影:李剛

作者簡介:

龐井君,男,漢族,1967年5月生,河北承德人,1985年8月在鄉村中小學任教,1993年在中央黨校獲哲學碩士學位,1996年在中國社會科學院獲哲學博士學位。曾在中央黨校哲學部、教務部、廣電總局政策研究機構、四川甘孜州政府、中央辦公廳工作。現任中國文聯理論研究室主任、中國文聯文藝評論中心主任、中國文藝評論家協會副主席兼秘書長、《中國文藝評論》主編、研究員。北京大學、上海大學、中國傳媒大學兼職教授。中國價值哲學學會常務理事、中國人學學會理事。主要學術領域包括包括社會價值論、社會發展理論和審美藝術理論等。出版學術著作10余部,論文100多篇,主持完成國家社科基金重點項目1項,部級項目10余項,業余愛好詩歌、散文、攝影,有數十篇文學藝術作品發表。

擴展閱讀:

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: