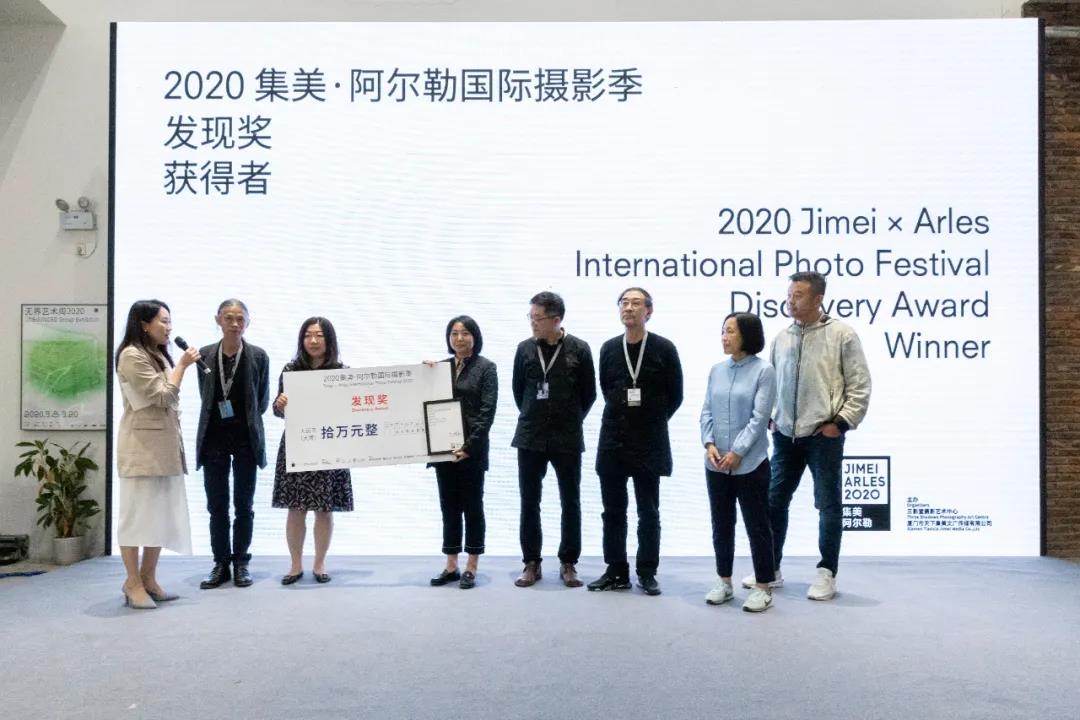

11月30日,2020集美·阿爾勒發現獎在三影堂廈門攝影藝術中心揭曉,藝術家沈綺穎奪得該獎項,獲得10萬元獎金,并將受邀在2021年法國阿爾勒國際攝影節舉辦展覽。

中共集美區委常委、宣傳部部長黃穎,中共集美區委宣傳部常務副部長唐金富,集美·阿爾勒評委、發現獎參展藝術家及策展人出席了頒獎典禮。黃穎為沈綺穎頒發了獲獎證書和10萬元獎金支票。因疫情原因,藝術家沈綺穎本人無法來到現場,提名策展人劉瀟代為領獎。

中共集美區委常委、宣傳部部長黃穎頒獎(左三),提名策展人劉瀟(右四)代替藝術家領獎。

集美·阿爾勒藝術總監顧錚(左二)宣布發現獎得主。

在頒獎典禮上,集美·阿爾勒藝術總監顧錚宣布大獎得主并致頒獎辭:“作為一個成熟的報道攝影師,沈綺穎的工作主要在新聞與報道攝影的領域里被認識,在當代藝術攝影領域里還不是特別為人所知。藝術家一直關注國際現實中一些非常重要的母題,而且她有能力實現對這樣的母題的追蹤和表達。她探討了一系列事關人類現實和命運的問題。用既審美又具批判性的立場,去面對隱藏著深刻危機現實,并加以呈現。她的作品,在現場呈現上看非常完整并具有視覺震撼力,也表明藝術家有能力將新聞與報道攝影轉換成當代藝術的語言表達,因此從藝術語言運用的角度看也非常具有說服力。總體而言,沈綺穎的作品是在人類紀的時空框架下,對人類當下和未來的關注和思考。”

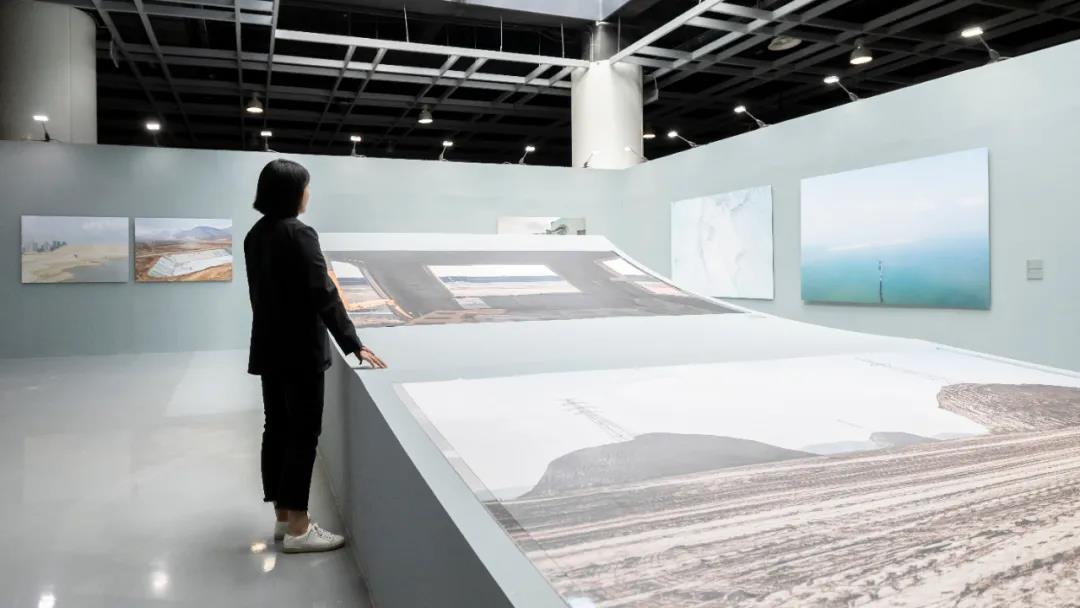

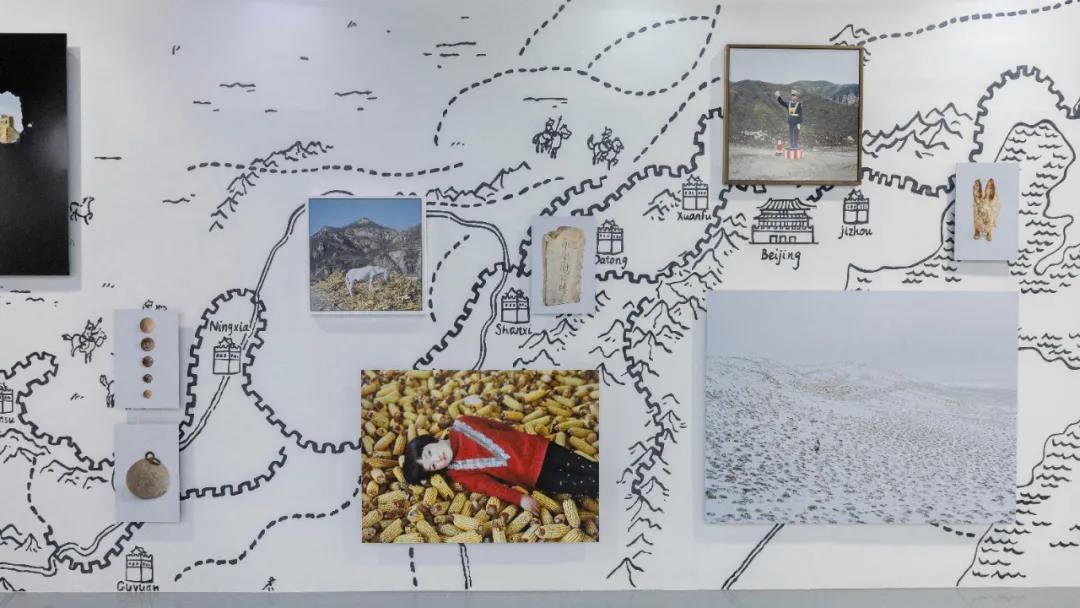

策展人劉瀟接受采訪時談道,沈綺穎所討論的是對世界的直觀記錄、視覺的感性表達,以及對現實的觀望。此次展出的《保持沉默的大多數》與《流沙志》都是現代國家和全球進程如同滾滾運轉的歷史機器生產出的現實痕跡,是一套厚實與沉甸的歷史感的記錄。她的作品作為風景的審美與世界政治經濟圖景的審美的合一,通過歷史事件、變動的現實、象征性的含義轉換成的攝影中的智性“審美”,對我們重新理解“風景”(風景畫與風景攝影)作為一種審美的傳統與內容,可否有新的啟示。

· 沈綺穎展覽現場 ·

沈綺穎(Sim Chi Yin)

攝影師、藝術家,1978年出生于新加坡,現居倫敦和北京。

她的創作融合了攝影、錄像、聲音、文字、檔案文件等多種媒介與表演性朗讀。沈綺穎將調研的冷靜嚴謹和敘述表現的親密性達成平衡,探討的命題通常圍繞歷史、記憶、衝突、遷徙來展開。

沈綺穎2017年被委任為諾貝爾和平獎攝影師,并于挪威諾貝爾和平中心舉辦核武主題的個展。2019年曾于香港漢雅軒舉辦個展《我們總有一天會知道》,2018年在新加坡拉薩爾藝術學院當代藝術中心舉辦個展。另參展包括2017年伊斯坦布爾雙年展,洛杉磯安尼伯格空間攝影博物館,韓國京畿道美術館等多家國際性機構。錄像裝置作品《沉默的大多數》候選2019年英國“美學家藝術獎”。

沈綺穎2018年成為瑪格南圖片社提名成員,目前亦是倫敦國王學院軍事研究系博士候選人。

· 評委陣容 ·

-顧錚(復旦大學教授、集美·阿爾勒國際攝影季藝術總監)

-克里斯托弗·維斯納(Christoph Wiesner)(法國阿爾勒國際攝影節總監)

-劉勃麟(當代藝術家)

-盧迎華(北京中間美術館館長)

-榮榮(三影堂攝影藝術中心聯合創始人、集美·阿爾勒國際攝影季聯合發起人)

-王璜生(中央美術學院教授、廣州美術學院美術館總館長)

· 提名藝術家名單 ·

華偉成(b.1974)、蔣鵬奕(b.1977)、李舜(b. 1988)、馬海蛟(b.1990)、馬良(b.1972)、蒲英瑋(b.1989)、沈綺穎(b.1978)、孫瑞祥(b.1984)、徐曉曉(b.1984)、周裕隆(b.1978)

華偉成展覽現場

蔣鵬奕展覽現場

李舜展覽現場

馬海蛟展覽現場

馬良展覽現場

蒲英瑋展覽現場

沈綺穎展覽現場

孫瑞祥展覽現場

徐曉曉展覽現場

周裕隆展覽現場

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: