11月10日至11月19日,浙江紅色風景影像展暨第三屆浙江攝影金像獎作品展在浙江展覽館開幕。兩大展覽聯袂為觀眾呈現了浙江攝影界根植時代沃土、藝術精湛、制作精良的優秀作品和優秀本土攝影家,用新穎的策展理念,當代化藝術呈現,展示浙江省文藝界守好紅色根脈,打造新時代文化高地,獻禮建黨百年的豐碩成果。

在11月10日舉行的開幕式上,第三屆浙江攝影金像獎終身成就獎獲得者吳品禾以及第三屆浙江攝影金像獎獲得者王培權、朱永春、鄭龍華、鐘黎明、俞丹樺、秦盱豐、蕭云集、樓美如、顏勁松、潘世國獲頒獎杯和證書。浙江省文聯黨組書記陳瑤表示,省攝協堅持圍繞中心、服務大局,重大節點不缺席、重大創作不缺位,積極組織引導全省攝影家將鏡頭對準一線群眾、捕捉感人瞬間、傳遞人間溫情,充分發揮了影像鼓舞人心、凝聚力量的重要作用。

兩個展覽各有側重、各具特色。第三屆浙江攝影金像獎獲得者雖然拍攝題材體裁不同,但都牢牢把握真切、鮮活的影像特性,致力于用最獨特、生動、有力的藝術表現形式,為時代寫真、為人民留影、為浙江留存溫潤的影像文獻。展覽同期,他們還應邀全部到場,參加了浙江攝影師創作現象研討會,總結交流攝影工作經驗,為未來的浙江攝影創作發展建言獻策。

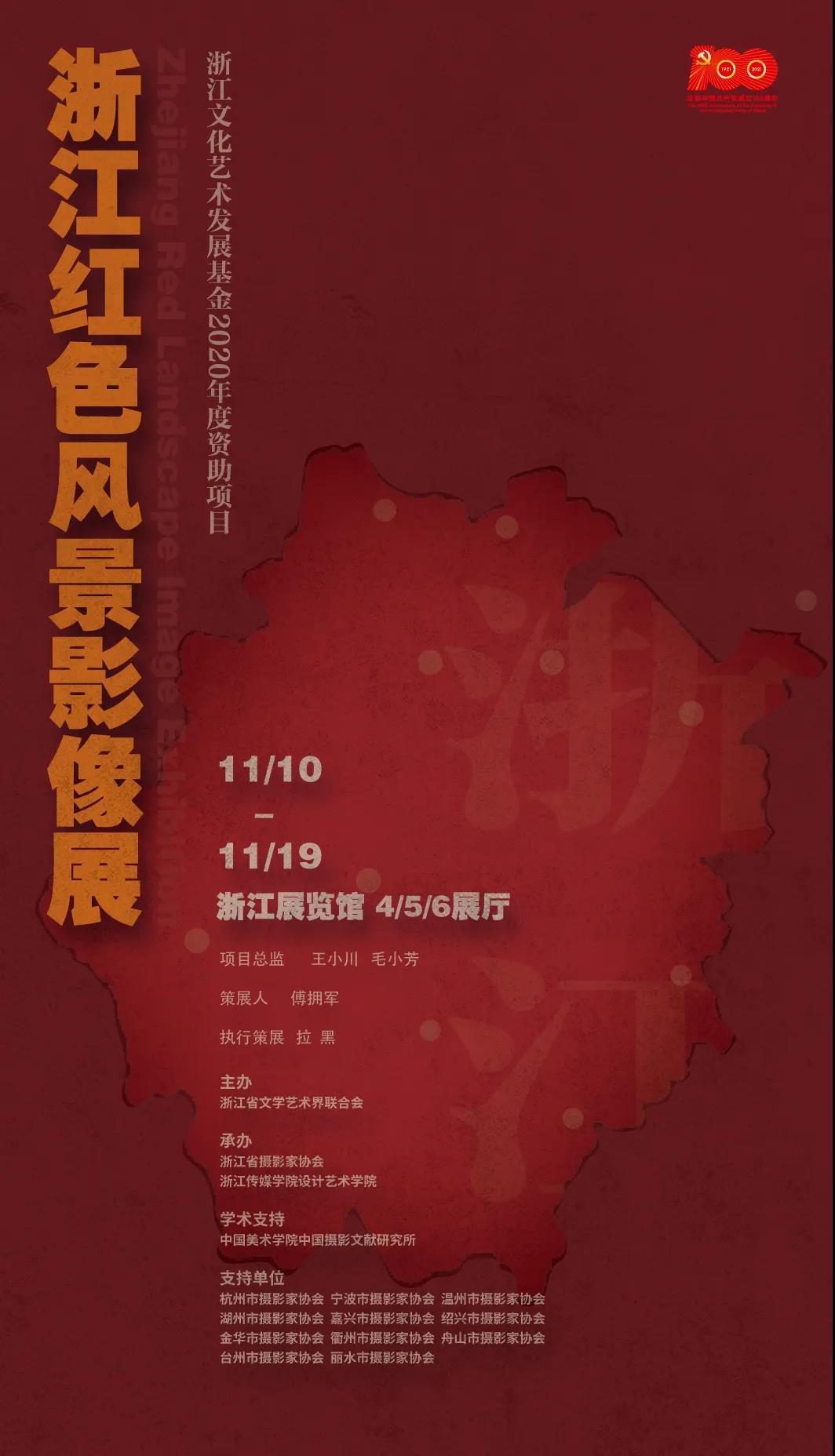

浙江紅色風景影像展是浙江文化藝術發展基金2020年度資助項目。浙江省文聯、省攝協用一年時間,精心組織全省攝影家探訪紅色根脈,重走歷史現場,重溫紅船精神、浙西南革命精神、大陳島墾荒精神等,展出了浙江省11個地市的100余位攝影家的1200余幅作品。展覽從1920年陳望道秘密回到浙江義烏家中翻譯的《共產黨宣言》開始,以時間和歷史事件為主線,以藝術家重返紅色現場為輔線,以百年“紅色”為主基調,以“風景”為載體,采用照片、文獻、實物、視頻、口述史、攝影手工書等多種形式,通過“紅色根脈”“改革開放”“邁向共同富裕”三個單元,立體豐富地呈現出浙江在高質量發展建設共同富裕示范區中取得的可喜成果,以及“重要窗口”中的美麗風景;用影像見證浙江大地發生的日新月異的變遷,以及浙江人民團結奮進,追求美好生活的精神面貌。

展覽中有在永嘉用大畫幅拍攝,用濕版火棉膠工藝呈現的紅十三軍走過的地點;有諸暨五紋嶺的風景條幅訴說著當年20多名黨代表召開的中共諸暨縣(現為諸暨市)第一次代表大會的歷程;有遂昌支部舊址管理員朱宗鶴堅持19年升國旗的一面面泛黃實物;有以浙東敵后抗戰第一部電臺為線索,回訪13位新四軍后代拍攝的影像;有根據《紅色印記——浙西南紅軍遺址影像檔案》的記載,找尋浙西南紅軍足跡,重返20多個紅色歷史原點,讓“紅軍”重回歷史現場的創作;也有老攝影家徐永輝的長期跟蹤紀錄之作《一個浙江農民家庭的70年變遷史》,整整一面展墻呈現了一個普通農民家庭從1950年拍攝的一張全家福到2020年間的生活故事,成為中國70年來改革發展的一個縮影。

寧波攝影師周偉平一直在進行村莊駐地拍攝項目。他帶著由大學生和攝影師組成的團隊,通過新四軍紀念館提供的線索,用近兩個月時間,往返寧波上岙七八次,尋訪電臺當年的運送路線,采訪了13個革命者后代,并做了詳細的口述史和紀錄片,最終完成了《尋找電臺》。“第一電臺架設至今剛好80周年,前不久我們還在上岙電臺發報原址辦了一個駐地展,復原了早已倒塌的老房子,貼上父輩的老照片,晚輩們與父輩們同框,用影像追溯歷史,緬懷先烈,村民非常喜歡。”在展覽現場,老照片展墻上的黑白頭像掩映分布在當年的草石磚墻上,頭像旁邊清晰地手書著每個人的姓名和生卒年,他們的后代呈站立群像做成巨幅網格布懸掛在前,兩組影像前后呼應,歷史傳承呼之欲出。

文化界前輩黃源的兒子和兒媳多次來到為父親單獨呈現的展覽現場,“這是我們第一次把父親的相冊、書信與手稿等文獻資料拿出來參加攝影展。”作為魯迅的學生,黃源在上世紀30年代參與主編的《文學》和《譯文》雜志曾在左翼文壇發揮很大作用,解放后他主持領導改編的昆劇《十五貫》曾被譽為“一出戲救活了一個劇種”。展覽現場不僅有雜志原件,有黃源與魯迅交往的照片,有跟茅盾、巴金、夏衍等多位文壇大家的書信往來,還貼著大幅的《十五貫》演出海報、他親筆改寫的各階段劇本,群眾來信,等等。“我們拿出了很珍貴的資料,歷史是先輩們創造的,我們看到了主辦方的誠意和努力,展覽呈現的形象非常鮮活立體。”

此外,展覽還面向全省征集紅色家庭影像資料,在展覽現場也有部分呈現。來自金華的熱心群眾甚至無償拿來父母的老照片、文獻證書等原件予以展示。與紅色家庭故事展臺相對應的則是多個呈現浙江現代化農村田園風景的巨幅照片。策展人拉黑說,紅色風景影像展不能僅限于展現綠水青山的自然風景,更應該關注人,社會風景里的人和故事才是核心。希望這樣的展陳設置能從概念上產生一種對比和呼應,令觀者體會到精神上的傳承和力量。

策展人傅擁軍介紹,本次展覽的一大特點是把全省攝影人發動起來,重返歷史現場,用自己的腳步去丈量浙江這片紅色土地——這是立項之初策展團隊就提出的明確要求。為此,浙江省攝協首先在淳安縣的下姜村開設駐地工作坊,公開招募浙江各地市學員,各地選出一名攝影師,共19人分成幾個項目小組,在傅擁軍和拉黑的指導下,利用一周時間深度挖掘下姜村的過去與現在,展現下姜村從“窮臟差”到“綠富美”的鄉村振興神奇蛻變。他們不僅拍了多個專題,做了多部口述史,還每人出了一本下姜村影像手工書。工作坊結束后,學員們再把下姜村影像調查的工作思路和方法帶回到各地,帶著任務、帶領一批人去挖掘當地村落的紅色影像故事。“這種抓基層培養,以點帶面,用鄉村田野影像調查深入創作的模式在這一年中漸成氣候。”

此次展覽中,關于安吉縣余村、開化縣庫坑村、岱山縣魚山島及代表民營經濟發展的義烏創造、溫州40年交通變遷等專題同樣以點帶面,共同勾畫出浙江紅色風景的嶄新面貌。“做了幾個村莊項目以后影響力就慢慢出來了,出現了村里主動出資金要我們攝影師來做影像調查的現象,我們會員做的也更有熱情。”省攝協副主席、秘書長毛小芳說,“相信以后這種被動變主動的現象會越來越多,影像具有這樣鮮活的表現力,能發揮出影響力,產生積極作用。有了這樣的正反饋,浙江共同富裕先行省的概念就落在實處了。”

本文刊登于中國攝影報2021年11月16日2021年第88期

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: