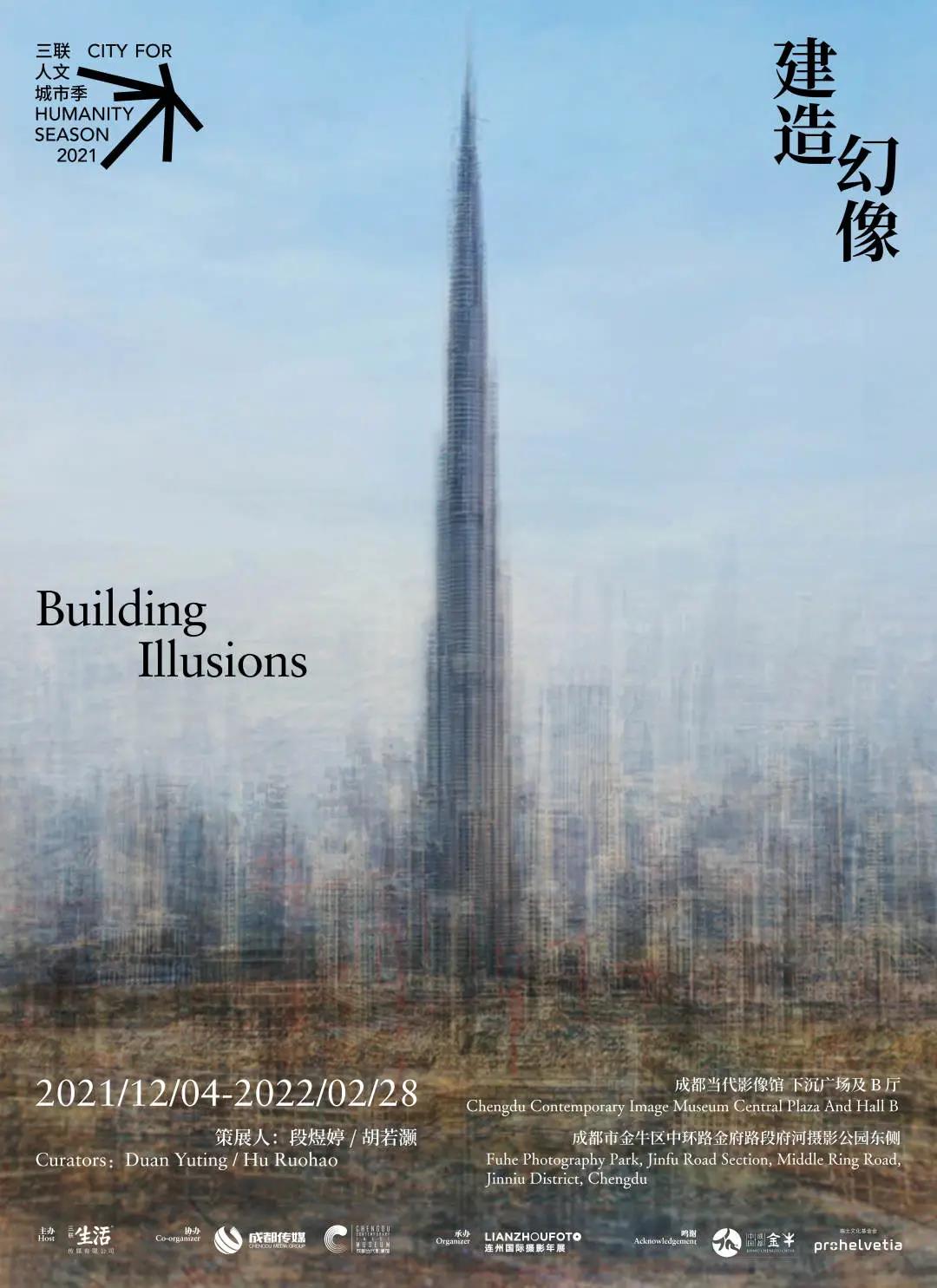

12月4日,主題為“建造幻像”的人文城市攝影展在四川的成都當代影像館舉辦,開啟2021年三聯人文城市季的序幕。展覽試圖探討當城市的實體空間與數字媒介之間的邊界被打破之后,如何創造公共新體驗,催生新的共同體。

攝影技術從誕生之日開始,就和城市之間產生了密切關聯。1826年,法國發明家約瑟夫·尼塞福爾·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Nièpce)在住所里,用他的相機和日光蝕刻法,對著窗外鄰居的屋頂,用8小時曝光后拍攝了世界上第一張照片——《勒古拉斯的窗外風景》。攝影的原初敘事暗示了它與城市空間親密且充滿張力的關系:城市隨著時間不斷流動與變化,而攝影師則貪婪卻徒勞無功地試圖捕捉下它的幻像。18世紀末人類世的開啟推動著城市主義的快速進程,在短暫的時間內城市達到了過去無法想象的尺度與規模,新的城市生活形態也因此誕生:更多樣復雜的文化與社區,跨越城際或國界的快速移動,基于新技術的管理與規劃手段,從無度擴張到尋求可持續發展的整體轉向……影像媒介也在技術發展的推動下,在城市空間內不斷擴張,從模擬攝影到數碼攝影,從智能手機、社交媒體到無處不在的LED屏幕。在城市主義與影像生產同時過載的當下,影像與城市間的關系正在被重新塑造。

按照兩位策展人——連州國際攝影年展創始人和連州攝影博物館的聯合創始人段煜婷、連州攝影博物館副館長胡若灝的設計,展覽將城市與影像間不斷轉化和發展的關系置于多聲部的歷史情境中來考量。策展人闡釋,“建造幻像”一是指攝影對城市的反映因為具有選擇性,影像依舊是對現實的一種虛幻的折射;而另一重含義,則是對城市建設所經由的路徑進行一種批判性的思考——一輪輪轟轟烈烈的城市建設,以及方便城市管理和建設的技術進步,究竟把我們引向了何方?

在“歷史軸”的部分,不同來源的公共領域檔案資料勾勒出一條關于城市影像隨技術手段而發展的歷史脈絡:從早期攝影實踐者們對城市的采樣式記錄,到查爾斯·馬維爾(Charles Marville)在奧斯曼時期拍攝的巴黎城市改造檔案,又到全景、航拍等因技術賦予人們的新觀看視角,再到互聯網公司打造的“終極城市影像數據庫”——街景地圖,面對著前所未有龐大數字數據庫的人們開始挪用、解構、對抗影像檔案,并以更為開放、多元的方式用影像參與塑造對城市空間的想象。

當代影像作品則以和歷史檔案并置的方式出現,作為補充敘述的聲音。胡若灝介紹,本次展覽正是希望能夠通過這些當代藝術家們的作品,展現更多的城市和片區,而不是將視角局限在大量被關注的熱門城市之中。這些具有當代藝術精神的、多元的城市影像能在展覽中與歷史檔案相互碰撞,向觀眾展現城市影像廣闊的可能性,得以更整體地去了解城市與影像之間生動的關系。

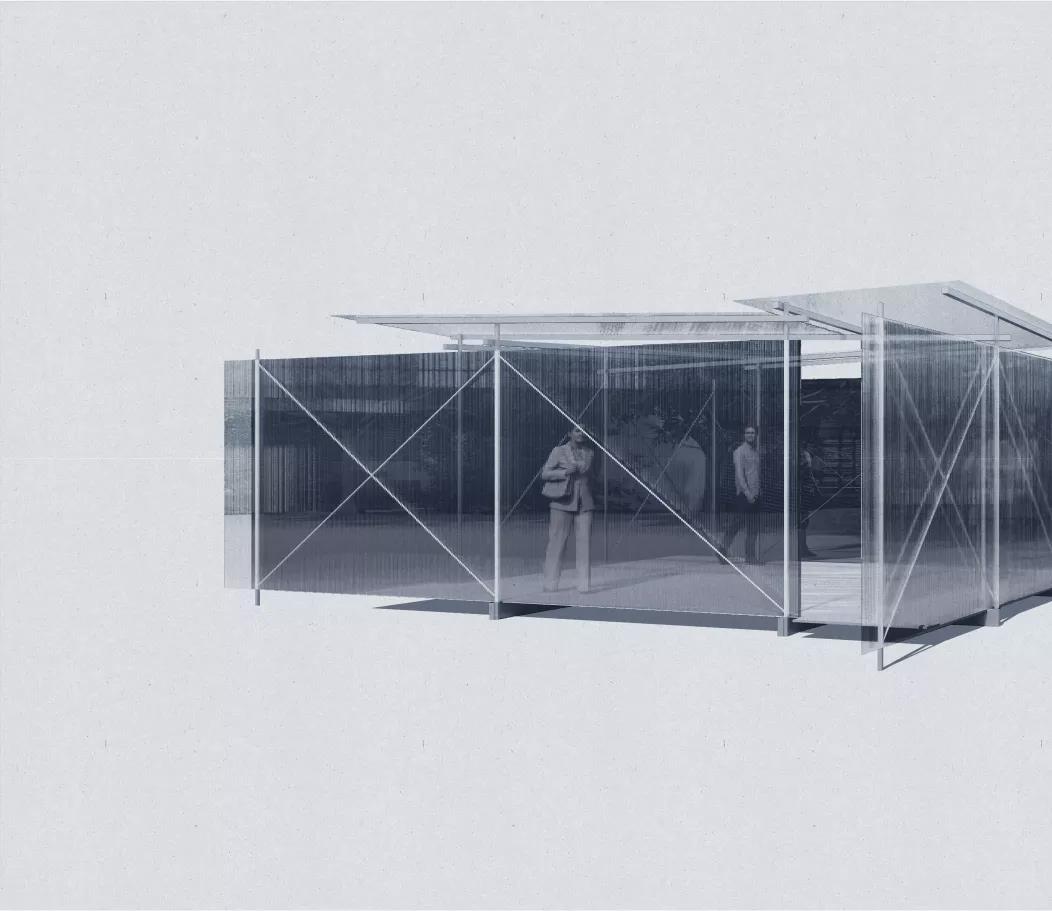

四象亭效果圖 ? 郭廖輝建筑工作室(Atelier Guo)

在進入影像和圖像世界之前,參觀者首先會在下沉廣場中發現建筑師郭廖輝的空間裝置作品《四象亭》。下沉廣場的三邊立面中央都設置了柱子,人們無法站在廊子的中部駐足觀看,空間產生了分散的領域和鏡像關系。建筑師希望利用風車狀的布局調解這種錯位失效的狀態,并去制造一個新的場所。《四象亭》由四面完全一樣的墻體圍合而成,四面墻分別指向四個方向,使原先穩定的空間在中心產生旋轉的動態。通過半透明建筑材料的使用經營自然光影,從而產生影像的隱喻,調動和喚醒參觀者的觀感,為主體展覽部分預熱。

《勒古拉斯的窗外風景》? 哈里蘭索姆人文研究中心,德克薩斯大學,奧斯丁

尼埃普斯《勒古拉斯的窗外風景》這幅古老的照片作為檔案被放置在展廳起始和結束都必將經過的位置,旁邊則是法國與黎巴嫩籍的攝影師和視頻藝術家納迪姆·阿斯法(Nadim Asfar)的作品《貝魯特作為項目》。兩個作品中,有著呼應的拍攝形式:攝影師都由住所為中心進行拍攝,住所的空間就仿佛他們攝影設備的暗箱。而在阿斯法的鏡頭下,由窗外的瀝青馬路、破敗的房屋和屋內墻壁、地板、橫梁共同組成的城市幻像更透露出他焦躁不安的心境——在2006年的戰爭中,貝魯特和整個國家一起見證了大規模的、極其暴力的空襲。阿斯法所在的公寓也危在旦夕,隨時有可能被轟炸摧毀,似乎只有舉起攝影機,才能暫時存留住寓所與風景。

《貝魯特作為項目》中的《在白天生活》系列 ? 納迪姆·阿斯法(Nadim Asfar)

歷史影像中,有不少城市影像都是作為城市建設的官方檔案被拍攝。1860年,美國攝影師詹姆斯·華萊士·布萊克(James Wallace Balck)乘坐熱氣球空中女王號,拍攝了名為《波士頓,在鷹與大雁視角下》,它被認為是人類歷史上現存的第一張成功的航拍影像。人類因此擁有了一種非人的、帶有超越性的觀看視角。不斷飛升的鏡頭似乎開啟了某種全知敘事,一種絕對宏觀的觀看誕生了。逐漸地,航拍技術便成為了為城市建設提供便利的工具,被廣泛用于測繪、事故測量、證據搜集、策劃與預測等公共用途。

《波士頓,在鷹與大雁視角下》? 大都會博物館

歷史上的航拍鏡頭多集中在中心區域的記錄,而當代作品則充滿對邊緣區域的關注。與這張《波士頓,在鷹與大雁視角下》的歷史影像,展陳于同一空間的作品,是來自墨西哥當代攝影師帕布羅·洛佩茲·魯茲(Pablo Lopez Luz)的《大地景象》。這是一系列對于墨西哥城郊區的航拍景觀照片。它們試圖呈現墨西哥城長久以來的人口過剩和城市整體規劃的缺失,如何用永久性地改造了這座城市的地形,并深刻地改變城市與城市周邊、居民與居住空間之間的關系,催生了一片不斷擴張和變化、永遠處在動態之中的社會景觀。同樣都是航拍的方式,魯茲的照片卻完全用一種個人化的視角,去表達對城市失序擴張的疑問。

《大地景象》? 帕布羅·洛佩茲·魯茲(Pablo Lopez Luz)

2007 年 5 月 29 日,世界上第一個街景服務誕生了,城市影像記錄的范圍開始以前所未有的程度擴張。人們能坐在家中漫游遠在千里之外的某座城市,全景式考察某座標志性建筑的外觀,或放大以辨識某個餐廳的招牌文字。至 2016 年,街景地圖已在超過3000個城市拍攝了街道圖像,那通過影像去記錄下城市每個角落的欲望終于得到了執行,漫步在虛擬步道之中的人們不禁問:在這之后呢?

荷蘭當代藝術家理查德·維根(Richard Vijgen)的作品《被刪除的城市》提供了關于城市影像數字檔案如何被利用的另一種想象——人們不經意間就會拋棄一個虛擬世界,而選擇另一個虛擬空間,并不會在意曾經的生活記憶可能會無處安放。GeoCities 是 1994 年創立的網絡托管服務商。當時的互聯網在大多數人眼中依然十分陌生與抽象,通過結合城市這一直觀概念與免費易用的服務,GeoCities 很快獲得巨大成功。用戶可以通過 Geocities 輕松地創建自己的主頁,并根據自身主頁內容類型選擇希望入住的區域,如“時尚大道”(FashionAvenue)屬于時裝精與時尚從業人員,“維也納”(Vienna)則屬于古典音樂愛好者。GeoCities于1999年被雅虎收購,在 2009年被關閉與刪除。《被刪除的城市》是可被視為一座數字龐貝城,凍結了這座虛擬城市被早期網絡公民社群遺棄前的最后一刻。維根將被挖掘出的文件系統描繪為一張城市地圖,根據它們包含的文件數量在空間上被排列出不同大小的社區和單個地塊,并在被放大后顯示單獨 html 頁面中所包含的圖像。圖像承載著記憶的遺物,成為這座數據廢墟重組而成的新城市中的住戶,固守在一個個由早期網絡公民通過線上社會表達實踐而形成的社區之中。

《被刪除的城市》? 理查德·維根(Richard Vijgen)

城市的歷史影像中,也滲透著對城市過去和未來的想象。芬蘭首都赫爾辛基在上世紀80年代,便已經創建了第一個關于城市建筑物的三維模型。它目前有兩個視覺質量較高的實景網絡城市模型,分別基于2015年和2017年的航拍照片。它們是一個城市信息模型和一個基于信息模型的能源和氣候地圖集;以及一個基于規劃沙盤模型的1915年三維城市模型。通過這些模型,人們能夠回到2015年的夏天,去參觀那些你從未想到會去的地方,找到你的家;往2017年夏天的赫爾辛基,體驗潮流音樂節,在科基亞薩利動物園看大型貓科動物,走過卡拉薩塔瑪的祖父之橋;查看1915年那個未被完整實施的明克尼米 - 哈格(Munkkiniemi-Haaga)城市計劃――那是過去,和過去之未來的幻像。

與此形成對應的、來自國內藝術家歐寧和曹斐的實驗紀錄片《三元里》則代表了對城市中不同時空的另一番思考。“三元里”是廣州火車站以北的一個城中村。伴隨著急促的音樂,鏡頭旋轉切換,用特寫、俯視和地面角度掃射城中村的街道。高樓的包圍之中,是村里的祠堂,和西關大屋廊屋瓦檐圍成的天井。和破敗房屋形成鮮明對照的,則是掛滿潮流衣服和發飾的攤位。這部片子不再僅僅關于城市的當下,它串聯出三元里反殖民歷史、現代化與嶺南宗族文化間的沖突、晦澀不明的城市發展方向等線索。在城市舊日痕跡快速被抹去的今天,它通過出人意料的剪輯方式同時“保存”了廣州這座城市的歷史、現在與未來。

《三元里》? 歐寧、曹斐

城市的歷史檔案和來自15個當代藝術家或藝術家組合的影像交織在一起,形成了關于“建造幻像”的二元講述。正如策展人所說,它們一種是作為工具或檔案不斷捕捉城市的肌理,在技術的推動下生產出無處可尋覓“人”之蹤跡的巨大數據;而另一種作為藝術實踐的城市影像,則提倡擁抱個體價值,試圖去創造一個新的想象城市空間,挖掘“人”在其中能得到對抗城市巨大存在的可能性。“幻像間不斷震蕩,重疊交錯出新的幻像。我們能看到一扇望向城市的窗,或無數望向未知之地的屏幕,一條踏著虛實交際邊界的步徑,沿途是本應永遠無法相遇的人與人、社區與社區,城市不斷折疊成為包含了過去、現在與未來的抽象藍圖,而一座公寓作為關于照相機的終極空間比喻,坐落在幻像的正中央。”

主辦:三聯生活傳媒有限公司

協辦:成都傳媒集團 成都當代影像館

承辦:連州國際攝影年展

鳴謝:成都市金牛區人民政府 瑞士文化基金會上海辦公室

展期

2021/12/04-2022/02/28

周二至周日10:00-18:00(17:00停止入場)

周一閉館(國家法定節假日除外)

展覽地點

成都當代影像館下沉廣場及B廳(成都市金牛區中環路金府路段府河攝影公園東側)

參展藝術家

納迪姆·阿斯法

米提·朗克里提亞

楊圓圓

科琳娜·薇歐奈

克勞迪婭·賈瓜里貝

鳥頭

帕布羅· 洛佩茲·魯茲

邁克爾·沃爾夫

理查德·維根

庫爾特·卡維佐+蘇黎世應用科技大學

環形國度

蔡旻皓

歐寧+曹斐

博爾哈·拉隆多+迭戈·桑切斯

郭廖輝建筑工作室

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: