由《中國攝影》雜志社、桂林信昌投資集團有限公司、桂林市攝影家協會組織的“山水勝景——攝影名家看桂海”首批創作交流活動,于2021年11月28日至12月2日在廣西桂林成功舉辦。(點此查看啟動新聞稿)

參加首批創作活動的攝影名家李舸、楊越巒、柳軍、周梅生、王建軍、梁達明、嚴志剛都屬于實力派,他們分別深耕于新聞、紀實、風光、世界遺產等攝影領域,均獲得過中國攝影金像獎創作類獎項。

作為此次攝影活動的創作目的地——桂海晴嵐和大碧頭都屬于休閑度假區,但攝影家們無暇休閑,更無心度假,他們表示,要認認真真拍攝出能夠體現自己風格、代表個人水平的作品,不辜負大家的期望。每天天還沒亮,景區里就出現了攝影家們的身影,他們陶醉于美景之中盡情地拍攝,有的因拍攝晚霞而放棄晚餐,有的為拍攝星河甚至半宿不眠。

同樣的桂林山水,在不同攝影家的作品中是怎樣的呈現?盡享天時地利之便的當地攝影家與不遠千里趕來的攝影名家,到底誰更勝一籌?我們對此充滿了期待。這由此也引發了攝影家們關于風景名勝與對外傳播、桂林山水與藝術表現、傳統美學與當代手法等問題的探討。攝影家們透過鏡頭看桂海后,又圍繞“山水美學 世界遺產”這一主題,在交流會上暢談各自的看法。

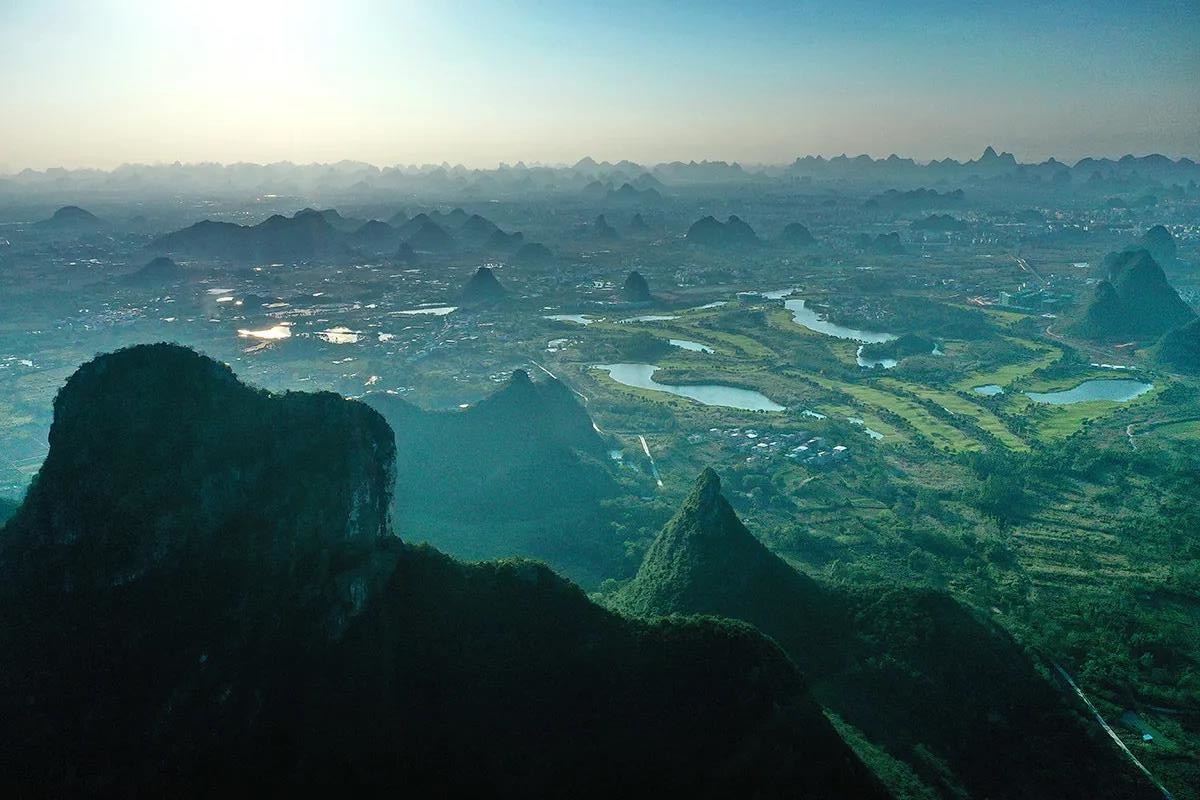

“桂海幻象”系列 李舸

李舸:“山水美學 世界遺產”這個創意非常好,這不是傳統意義上的風光攝影,而是在中國傳統山水文化這個大概念上,利用影像手段,對世界自然遺產進行藝術再創作。希望這次創作和交流活動能夠帶動更多的攝影人,以這種大文化的觀念,在精神層面對生活中的山水進行更深層的藝術美學觀照。

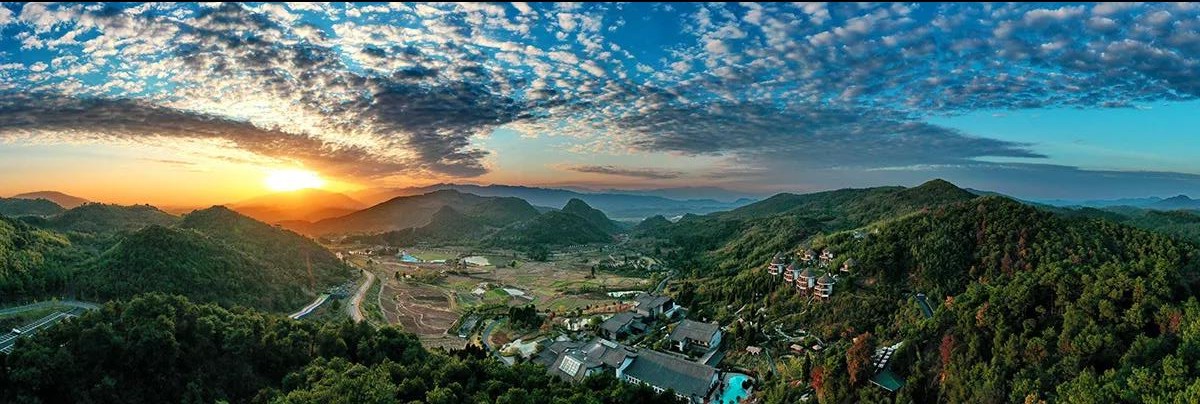

“看見?桂林”系列 楊越巒

楊越巒:大自然本身是沒有美學概念的,山水美學是人類從接受的角度所闡釋的理解和認知。因此,面對自然每個人都有各自的理解和感受。正如一千觀眾可能就有一千個哈姆雷特。藝術創作就是要充分體現藝術家的個性,要有自己獨特的表達。每個人都想出新求變,站在山水面前怎么能夠表達得與別人不一樣,這對每一位攝影師都是一個挑戰。桂林山水,為我們提供了無限的可能性。

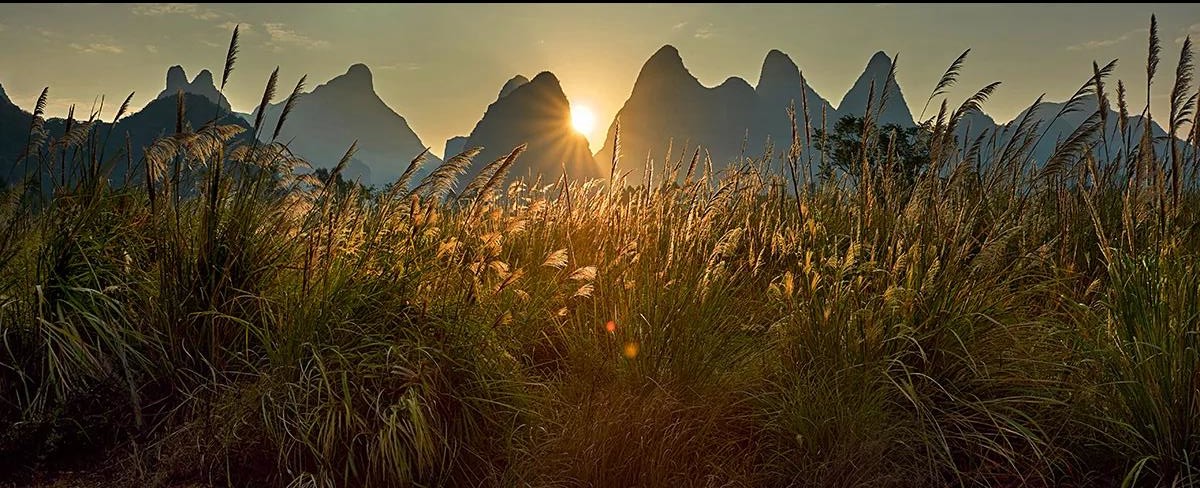

滄山大地作證 柳軍

桂海晴嵐與太陽相伴 柳軍

湖光山色看桂海晴嵐 柳軍

神秘的桂海晴嵐 柳軍

神仙谷大碧頭 柳軍

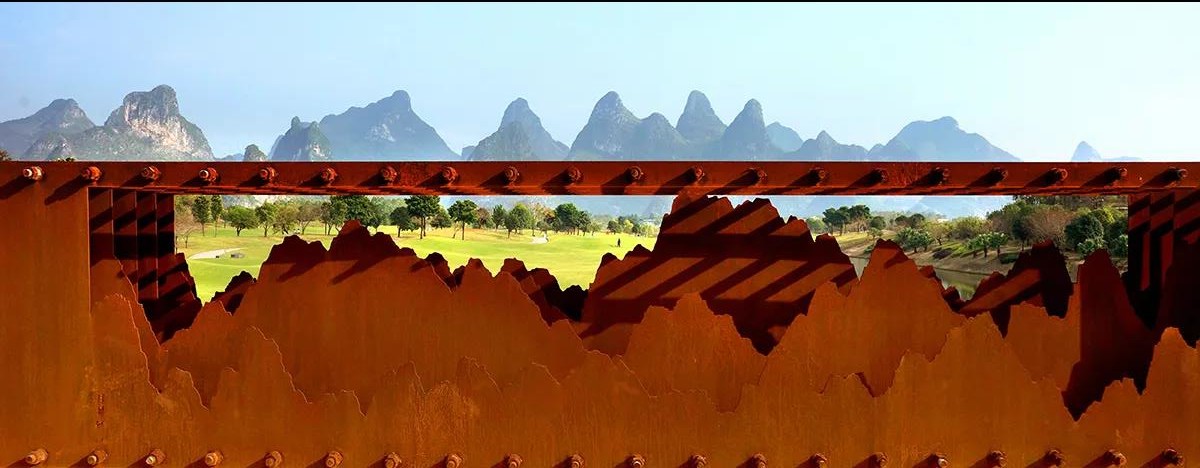

柳軍:十幾年以前,桂海晴嵐周圍有十幾座磚窯廠,看了過去的一些老照片,這個地方過去確實也算是老舊破,磚瓦廠林立,地質破壞和環境污染都很嚴重。如今已舊貌換新顏,按照信昌集團目前的打造理念,桂海晴嵐除了將中國傳統的山水美學與自然融合以外,還設有當代雕塑等,山水之間由此產生了人文因素,因此這里也成為新的打卡地。除了人們熟悉的自然山水之外,人們來到這里還會還產生可觸摸、可玩耍、可享受、可美育的別樣感受,這就是桂海晴嵐的獨特之處。

看水是水 周梅生

淡蕩和風長 周梅生

青山搖夢落春花 周梅生

石頭記 周梅生

只緣身在此山中 周梅生

周梅生:我來的第一個印象是桂海晴嵐大門的標語“山水美學”,它一下子就打動了我。中國的美學關鍵,不是眼睛看到的具體細節,是一種心靈的感受。這次我看到了一個特別心動的是山水畫境,人已經融入到山水之間。桂海晴嵐,多么富有詩意的四個字,它非常明確地講明了“山水美學、世界遺產、道法自然”三個概念。

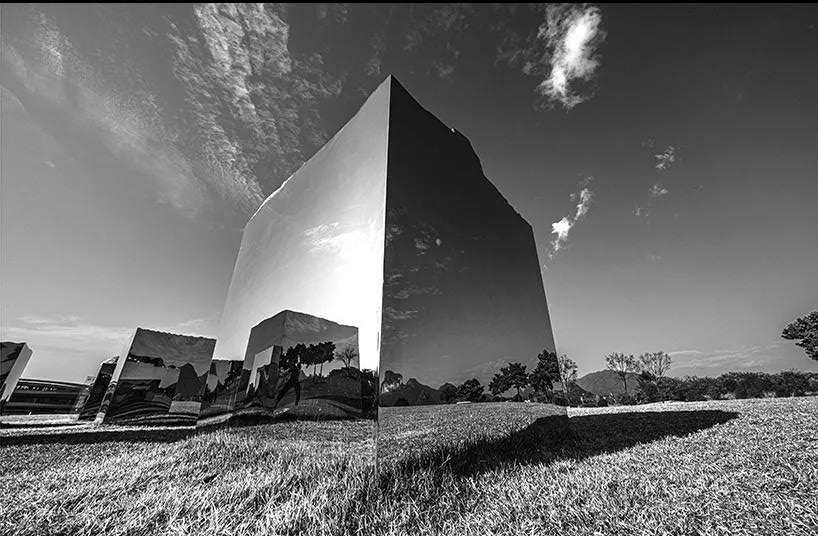

“印象·桂海”系列 王建軍

王建軍:來到桂海以后,我突然發現這里真是人山人海。草坪上、湖邊陽光明媚,每個人都掛著燦爛的笑容。我突然想到中國一句話:“天人合一,天地合一”。我們在談起風景或者風光攝影時,老是強調怎樣突破,我今天來到這里又有了新的認識。另外,我談談這里的雕塑設計,它的特色并不是本身如何精美、如何藝術,主要是這些雕塑都融入了山水之中,融入每個走進桂海晴嵐的人心里。

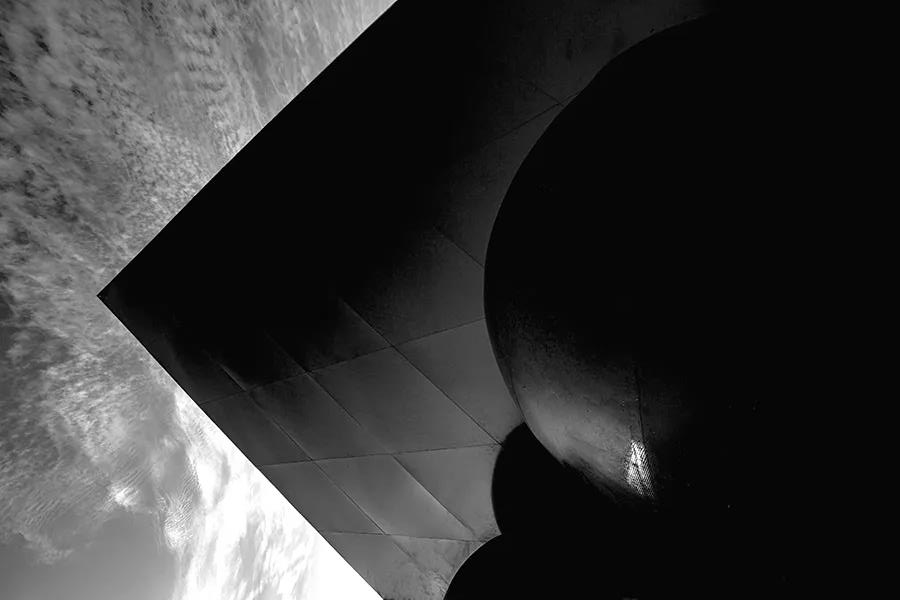

“桂海抒情”系列 梁達明

梁達明:今年年初我搞了一個“江山頌”美麗中國攝影藝術作品全國巡展,巡展了幾個地方包括廣西的兩個。桂林那幅是黑白的,因為我上世紀90年代來廣西拍的都是黑白照片,這次來要補充桂林最精華的彩色風光片,補充到我的“江山頌”專題里面。桂林山水是中國獨有的美景,中國藝術寫意比較多,尤其是桂林山水的寫意作品很有代表性。我現在考慮如何把自己的情感融到創作中去,以便拍攝出富有新意的作品。

紅彤彤的歸鄉路 嚴志剛

撒歡的童年 嚴志剛

山與草的游戲 嚴志剛

情不自禁的綻放 嚴志剛

暮色中的對話 嚴志剛

嚴志剛:風光攝影特別難,因為它不像街頭攝影,你按下快門的時候街頭就在發生變化。在街頭,時間在變,人在變,服裝在變。可是當你面對桂林山水,對一個象鼻山,那么多年來就那樣,你怎么拍出不一樣,這個真的是要調出你所有的學識、所有的經驗、所有的經歷,要好好去理解它。我愿意把桂林山水當成一個個生命,我愿意看到它們在不斷變化中。當你面對它的時候,當你在不同的光線下、不同的天氣下,甚至不同的心情,在里面走的時候可能都會產生不一樣的感覺。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: