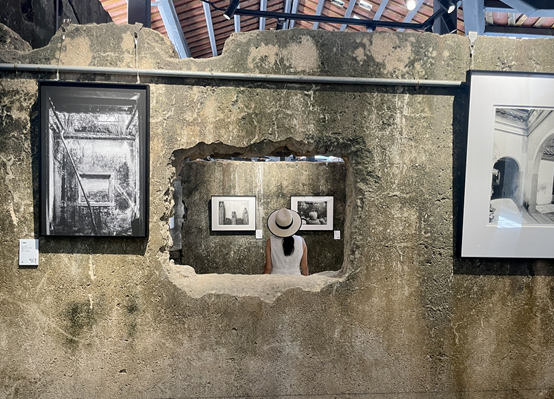

6月24日上午,龍崗百年客家文明黑白銀鹽攝影展在寶龍街道大田世居開展,展覽以“聚族于斯”為主題,全部作品以龍崗區客家民居為呈現主體,共展出15位攝影師的近百幅黑白銀鹽攝影作品,力圖給觀眾呈現一個有故事、有文化、有底蘊的獨具龍崗特色的展覽。

本次展覽由深圳市龍崗區文化廣電旅游體育局主辦,深圳市浮笙計文化實業有限公司承辦,大田匠作文化村協辦。展覽選擇以傳統銀鹽膠片黑白影像來呈現龍崗眾多客家圍居的建筑風貌,意在讓人們對客家民居的歷史、文化、變遷等有更加感性直觀的感受,并重新認識到傳統攝影藝術的魅力。據悉,展覽將持續至7月24日,觀眾無須預約,免費觀展。

展覽聚焦龍崗客家文化,讓客家民居群像更有溫度和質感

龍崗區是客家人的聚居地之一,現存客家民居類的不可移動文物181處,是客家文化資源的聚集地。近年來,龍崗區加快推動客家文化載體保護開發,打造了鶴湖新居、茂盛世居、大田世居等不可移動文物活化利用示范點,以達到保護文物、傳承中華文化的目的。

“龍崗地區的鶴湖新居、大田世居、茂盛世居等客家民居氣勢宏大,在建筑細節上融入部分西洋建筑特色,以及廣府和潮汕建筑所具有的一些裝飾工藝,成為深圳新客家圍屋的典型代表。”策展人劉志敏介紹,這些圍屋如同一個個“客家文化的活化石”,是客家人開拓深圳地區的歷史見證,也是客家民居建筑藝術的結晶。此次展覽就是希望通過黑白攝影藝術呈現客家民居建筑藝術,進一步傳承弘揚客家文化,同時彰顯龍崗文化特色。

劉志敏告訴記者,展覽由十多位有豐富攝影經驗的攝影藝術家采用傳統膠片攝影為創作方式,認真打造展覽每個細節,通過專題梳理、深入挖掘和有層次的主題表達,希望給觀眾呈現一個有溫度有質感的客家民居群像,回望過去、融匯當代,從傳統里汲取養分。

記者了解到,本次展覽也是“龍崗百年客家文明黑白銀鹽攝影展”三部曲的首站。通過傳統紀實攝影,留存和標記城市成長和更新過程中的印記,為龍崗迎接建區30周年創造一份獨特的城市記憶。

黑白銀鹽攝影展彰顯匠心,給市民群眾帶來觀展新體驗

在深圳這片熱土,活躍著一群喜愛黑白攝影的攝影師。他們于時代洪流中不斷探索記錄世界的新路徑。他們不畏艱難,精益求精,只為捕捉時代的脈動、感人的瞬間以及飽滿的情感。

如何以黑白影像為媒體,用鏡頭講好龍崗客家文化故事?劉志敏表示,龍崗百年前保留下來的客家圍屋墻體和傳統銀鹽膠片黑白影像正好相互呼應,給人以巨大的視覺沖擊感。

“相框中的龍崗眾多客家圍屋經由黑白銀鹽工藝和手工暗房后期制作有了更多的質感和立體感,能讓觀眾對客家民居的歷史文化和變遷有更直觀的感受。”因此,今年以來,劉志敏與一群多年來堅守傳統銀鹽攝影和傳統暗房制作的深圳攝影師開啟了一場聚焦龍崗客家圍屋的藝術創作。他們行走龍崗鶴湖新居、大田世居、茂盛世居等多處具有標志性意義的圍屋,進行實地拍攝。

“黑白影像對比彩色影像是一種更能產生通感的影像語言。黑白銀鹽特有的光感質樸、純凈,手工暗房后期帶來不同于數碼攝影的另類觸覺,或能喚起都市人一種久違的對于歷史過往的審視和追溯,它安靜而深邃,淡泊又深情,就如同深圳客家人內心深處對于‘聚族于斯’的這片土地的感情。”劉志敏介紹,本次展出的所有銀鹽攝影作品,從拍攝、沖洗、裝框、布展等制作過程均由攝影師們獨立完成,每幅作品極具匠心。

傳統銀鹽影像的記錄方式有何特別之處?據介紹,所謂“銀鹽”是指鹵化銀,是鹵素與金屬銀形成的化合物的總稱。傳統銀鹽攝影是指以銀離子的鹵化物為感光物質的相機(也就是傳統的膠片相機)拍攝,使用膠片保存影像,經過沖洗后,在感光相紙上得到照片,其中拍攝、沖洗、成像過程均由人工操作完成。銀鹽攝影是能讓照片保鮮百年的工藝。銀是化學元素中的穩定穩定元素,決定了銀鹽攝影留下的影像歷經一百多年依然能清晰保存,得到博物館,檔案館以及眾多收藏者的寵愛。

“數碼攝影時代席卷而來,人人都是‘攝影師’的今天,銀鹽膠片攝影和暗房沖印傳統工藝成為一種對技術和藝術修養要求更高的創作方式。”策展人金瓊表示,希望通過黑白銀鹽攝影的方式,在記錄龍崗的同時,給觀眾帶來不一樣的觀展新體驗。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: