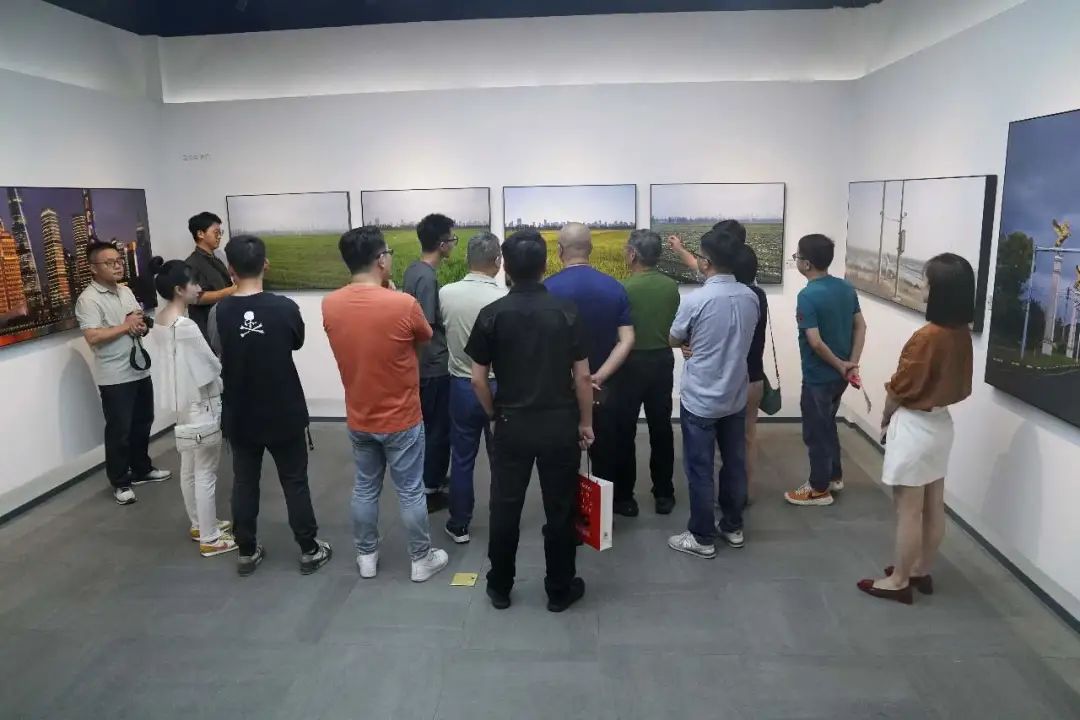

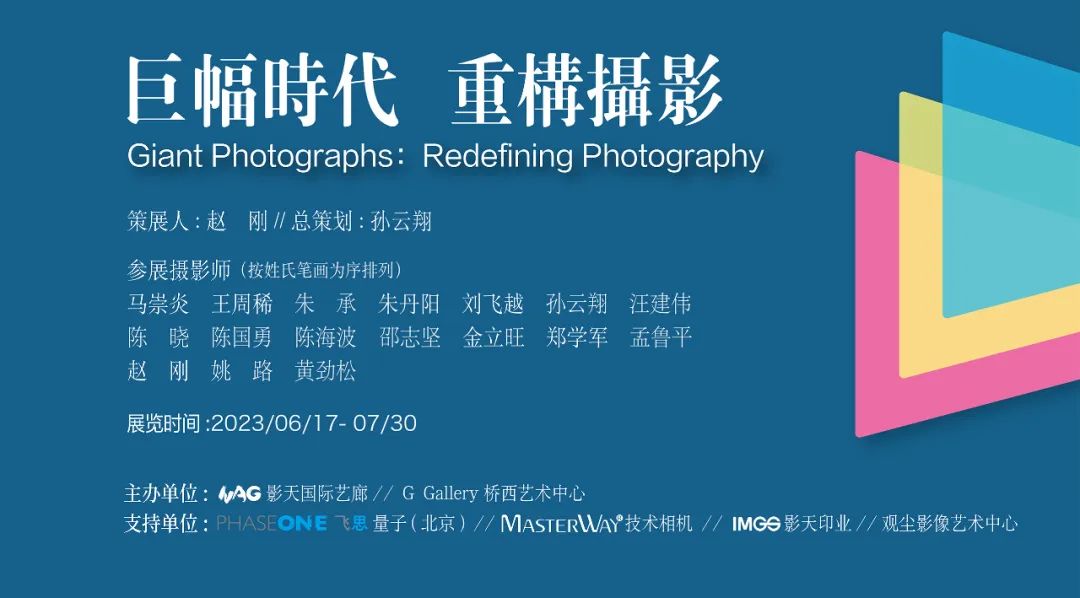

2023年6?17?,《巨幅時代:重構攝影》攝影聯展在浙江杭州影天國際藝廊拉開帷幕。參展的17位浙江攝影師,從展出的47幅作品出發,總結他們近年來進?的影像探索,展現他們對未來攝影藝術之路的思考——以“巨幅?清”影像為基底,通過重構攝影,創造新時代的攝影。

策展人趙剛日前撰文,詳細論述了展覽的特點,以及試圖達到的目標。本次展覽展出的作品,??例外地尺?巨?、清晰度極?。參展作品尺?最?的達到了2.83?,近1/3的作品尺?在2?以上,最?的作品也有1?。放眼望去,巨?尺幅的攝影作品,使得展覽現場籠罩著?股強?的?場。

二十世紀八九十年代以來,國際攝影界出現了一股“大型化”的潮流,攝影家放棄小型照相機和“決定性瞬間”,轉而依靠大畫幅照相機對世界進行精 細刻畫,來展示攝影家的思考;攝影由此從“快速一瞥”轉向“凝視端詳”,從表象深入本質。這些攝影家的創作成果通常以大尺寸彩色作品、大規模攝影展覽的形式呈現。杰夫·沃爾(Jeff Wall)、安德烈亞斯·古斯基 (Andreas Gursky)等人均為此中翹楚。

今天,得益于新一代高像素數碼后背、最新數碼光學鏡頭、精密技術相機等硬件的發展,以及攝影軟件的快速進步,通過“矩陣拍攝、后期拼接”的方法,攝影師可以獲得遠遠超越傳統大畫幅攝影系統技術極限的巨幅高清影像,在作品尺寸與影像清晰度上,再上一個臺階。

這種新一代的巨幅高清作品,將攝影傳統的“精致審美”推向了更高的境界。纖毫畢現的清晰度、細膩精美的色彩、過渡優美的層次等,本身即具有非常重要的審美價值——“精致審美”。這種“精致審美”源自攝影兩大基本屬性之一的“記錄性(原真的拷?)”,即攝影超越人手的工筆刻畫能力,自誕生以來,這種審美始終?盛不衰。而今時今日的“巨幅高清”, 無疑將攝影這一魅力進一步放大。

陳曉《宋代石像》系列,尺寸51×116cm

?勁松《休閑生活》,尺寸70×165cm

王周稀《五七學校》尺寸54×110cm

陳國勇《農莊》,尺寸67×165cm

劉?越《草原》系列,尺寸120×255cm

正因為如此,“巨幅”與“高清”,兩者是共生的,缺一不可、相輔相成。 依托“巨幅高清”影像,當代攝影師可以更好地刻畫世界、更有效地傳遞創作意圖。

在“巨幅高清”這樣一個嶄新的影像基底之上,攝影有望加以重構。

一、攝影的新詞匯——“有效細節”

依靠最新數碼科技,我們可以獲得動輒幾億、十幾億甚至幾十億像素的畫面,以完全超越人眼極限的分辨力,將海量的清晰細節展現在觀眾眼前。 這樣一來,“用細節說話”成為新攝影的語法:攝影師既可以通過巨幅高清畫面去“再現”富有震撼力的現實場景,讓觀眾仿佛直接面對現實人物現實世界,身臨其境,沉浸其中;攝影師也可以在如今流行的“置景擺拍”方式中,精心設計各種合適的“細節”來傳達個人意圖。

在這里特別要指出的是,并不是畫面里所有清晰的細節都是有價值的。“有效細節”——能夠有效傳達攝影師藝術意圖的清晰細節,才是有價值的細節,才是這種新攝影的詞匯。

邵志堅《生肖》尺寸96×240cm

朱丹陽《網紅打卡地》系列之“粉色城堡”,尺寸90×200cm

二、攝影新思維——“多決定性瞬間”

?期以來的攝影(或曰傳統攝影),是“做減法”,即在現實世界的紛繁復雜中,通過取景器里的取舍,框取畫面,再按下快?進行截取。不管是小型相機的“快速一瞥”,還是大型相機的“凝視端詳”,本質上都是這樣一種“減法”思維,一種“單一時空”的思維。

本次參展的攝影師則展示了一種“做加法”的攝影新思維:首先依靠數碼后背拼接拍攝,構建一個巨大尺寸的基礎畫面,然后攝影師通過有選擇的多次拍攝,將不同時間、甚至不同空間的瞬間(人物、活動、動作等)凝固下來,再合成到之前的基礎畫面中去,形成攝影師構思中的影像,完成藝術表達。

“做加法”這種新思維,實質上是將傳統攝影依靠單次曝光達成創作目的的思維,擴展為依靠多次拍攝獲得創作素材,以巨幅高清影像“有效細節”說 話的方式,將多時空素材結合為新的時空,創造出攝影師個人藝術表達所需要的世界——來自真實世界、又不同于真實世界——一個經過藝術選擇、加工與創造的世界。

“做加法”的新思維,特別是“以多時空創造新時空”——姑且稱之為“多決定性瞬間”的方法,打破了傳統攝影中單一時空的牢籠,為攝影藝術創造了無窮的可能性。

孫云翔《?浦江兩岸》系列之“浦東”,尺寸90×240cm

姚路《模型》系列尺寸52×117cm

金立旺《上海新生》系列,尺寸200×250cm

趙剛《“紀念照”系列,作品1號》尺寸 207×147cm

?崇炎《春夏秋冬》系列之《夏》,尺寸 75×100cm

三、攝影的新審美——兼具“精致審美”與“瞬間審美”的審美

縱觀攝影史,攝影的兩大基本屬性——記錄性(原真的拷?)、時間性 (時間的切割),催生了“精致審美”、“瞬間審美”這兩大基礎審美。?期以來,這兩種審美處于割裂狀態:追求“精致審美”的攝影家,例如安塞爾·亞當斯(Ansel Adams),著眼于清晰度、影調、層次等,極少考慮“瞬間切割”形成的藝術效果;追求“瞬間審美”的攝影家,例如亨利·卡蒂埃-布勒松(Henri Catier-Bresson),依靠“決定性瞬間”思想、小型照相機快速大量拍攝的方式創作,以抓取到精彩瞬間為第一要務,獲得的影像在品質上往往較為粗糙,很難同時具備“精致審美”價值。

然而,以“巨幅高清”為基底、“多決定性瞬間”思維的新時代攝影,完全可以創造出兼具“精致審美”與“瞬間審美”的新審美:攝影家通過精細的籌劃和拍攝,獲取高品質影像(基礎畫面);再集中精力抓取精彩的動態和瞬間,最后將挑中的精彩瞬間植入到高品質影像中去。這樣的新式影像,無疑擁有以往不曾有過的巨大的審美魅力,同時也給攝影留出了更為廣闊的創作空間。

當今時代,攝影藝術正在發生深刻的變革。從世界范圍來看,以德國“杜塞爾多夫學派”為代表的一批歐美攝影家,比較早地開始了以大尺寸影像為基礎的新攝影探索,作品享有盛譽。但是,歐美攝影界至今尚未形成相關的攝影理論。

本次杭州展覽代表的攝影群體,站在國際攝影藝術探索的最前沿,第一次系統地提出了以“巨幅高清”影像為基底,以新詞匯“有效細節”、新思維“多 決定性瞬間”、新審美為基礎來重構攝影的思想。這個影展真正的意義,可能就在于此。

汪建偉《碎玻璃》尺寸177×202cm

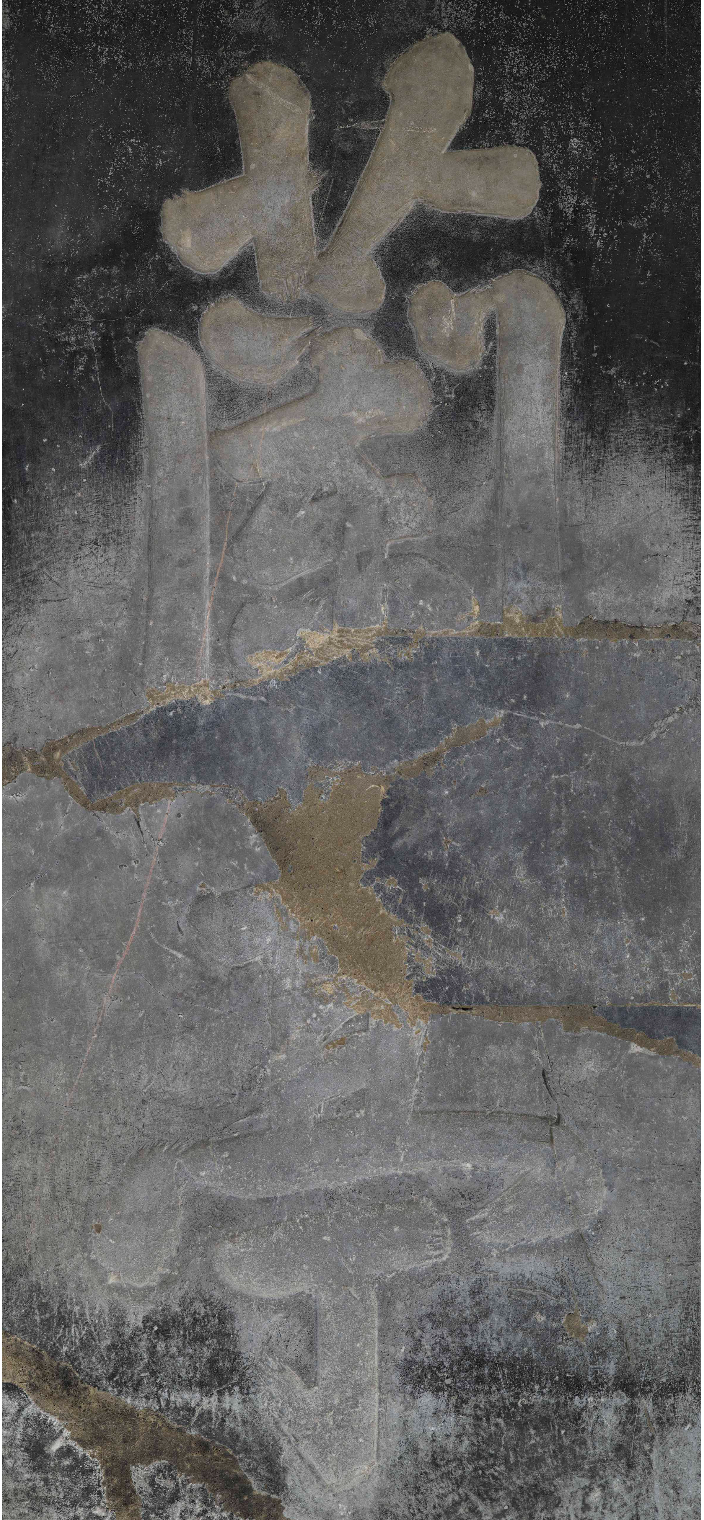

孟魯平《書法#1,蘭亭》,尺寸 220×96cm

陳海波《山-火》系列之四,尺寸132×149cm

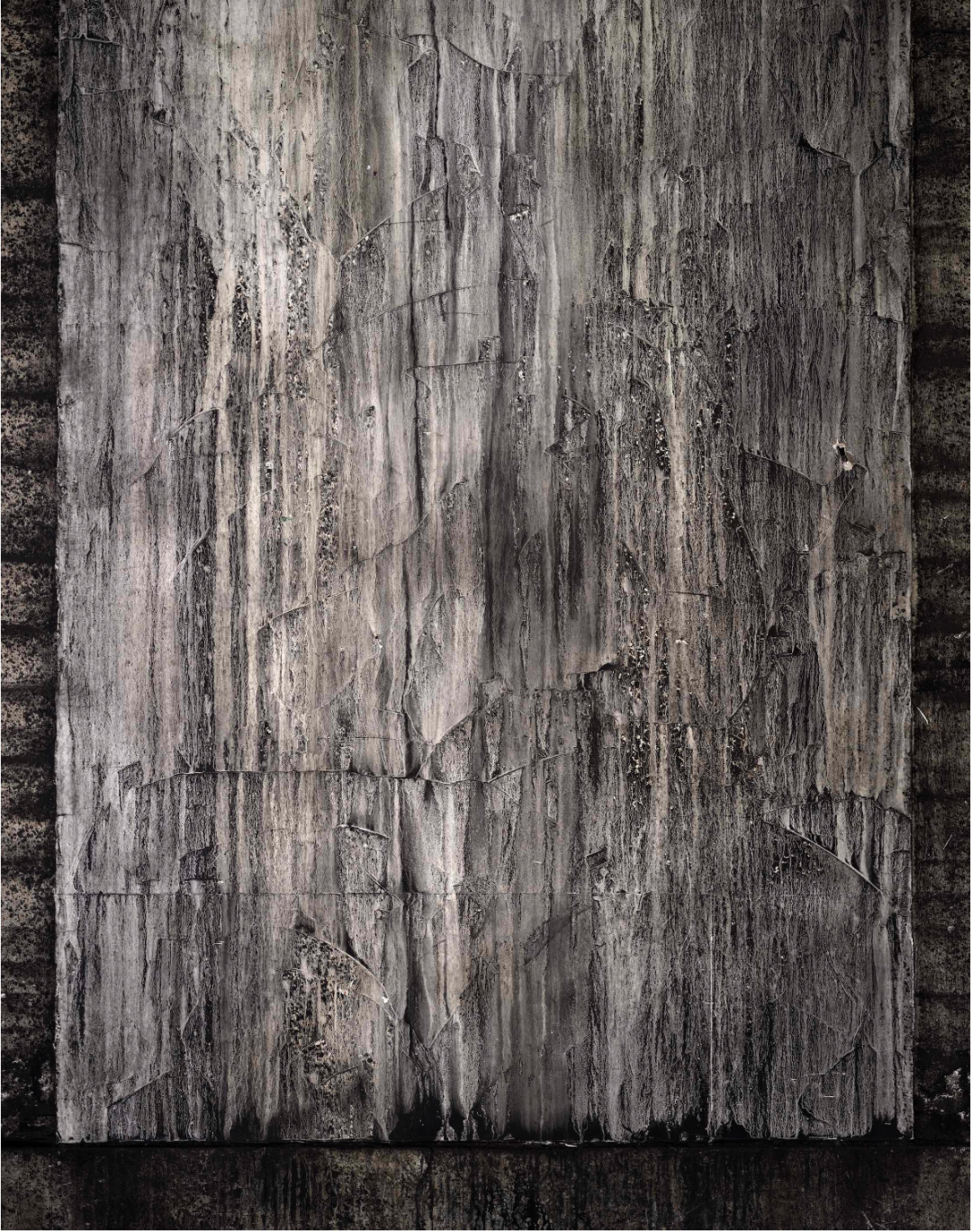

朱承《工業記憶》系列尺寸178×154cm

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: