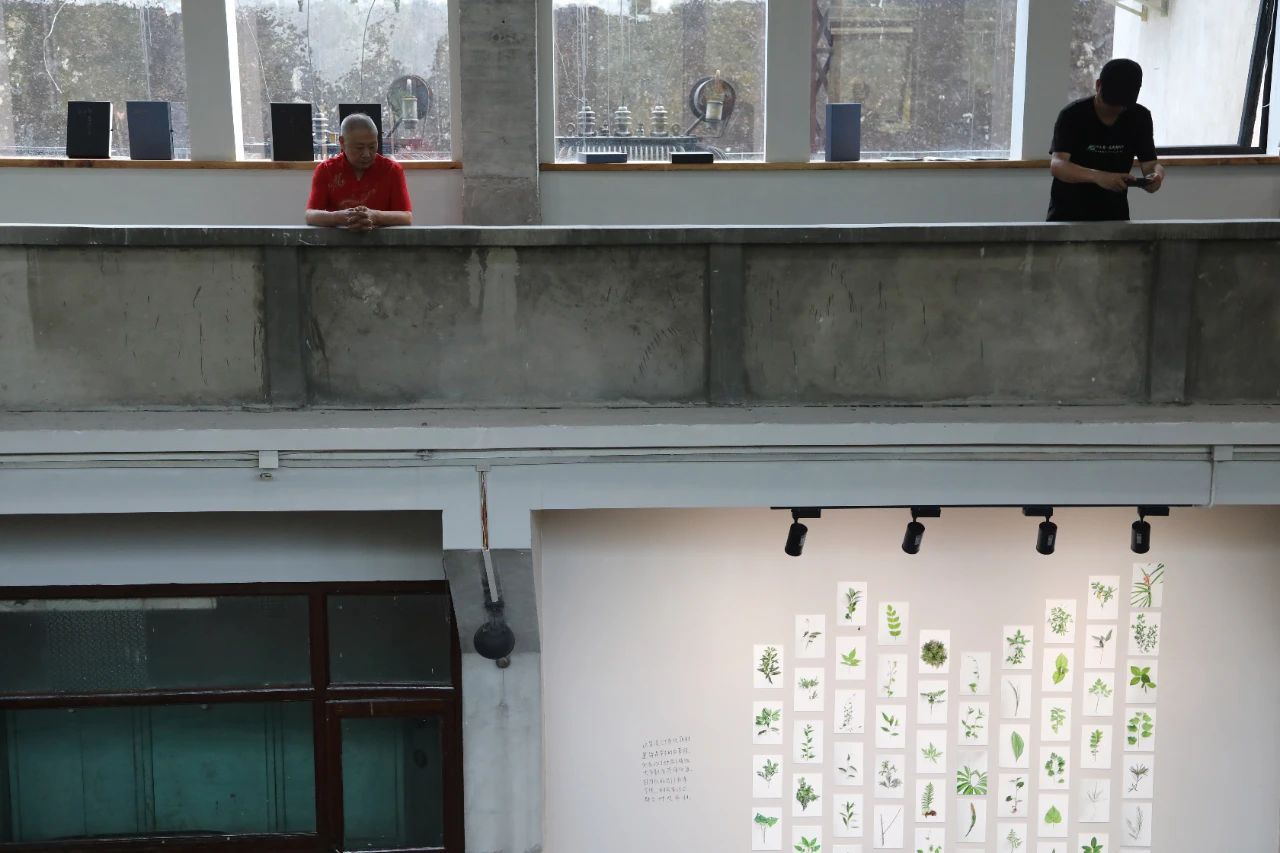

在位于浙江靈山江畔的溪口未來鄉村里,有一座傳統的建筑——黃泥圩水電站。如今,這座始建于1969年的水電站有了新身份——泥美術館。這是一個新成立的中國鄉村攝影中心,2023年9月26日,它迎來了開館展。展覽立足水電站及溪口當地歷史與人文,邀請一批知名紀實攝影師及影像藝術家創作了一系列圍繞水電站及溪口創作的精彩作品,以及一批優秀的中國鄉村影像作品。

2023年9月26日,浙江傳媒學院美術館館長、設計藝術學院碩士生導師傅擁軍,為前來參觀的觀眾們介紹講述展品背后的故事。

水電站的前世今生

站在靈山江畔的這一側向江對岸望去,“泥美術館”背靠竹山,看似樸素卻不乏設計感的外觀瞬間抓住視線。誰又能想到它曾是一座廢棄的鄉村水電站?

“這里的前身是1969年建造的黃泥圩水電站,作為重要的水利工程,當初的黃泥圩水電站為溪口人民改善了當地的用水電力問題,還大大推動了經濟的發展。在四十年后完成了自己的使命,水電站正式‘退休’,便被一直荒廢在此。” 浙江傳媒學院美術館館長、設計藝術學院碩士生導師傅擁軍介紹。

來源:輪到你了

前幾年,傅擁軍回到家鄉后便和這個傳奇又孤獨的空間“對上了眼”。“我覺得這座藏在鄉村深處印痕滿滿的水電站是一個很好的創作空間,當即就選擇將這里改造成一個美術館。我們可以在這里做中國鄉村攝影的研究和創作,舉辦展覽,收藏作品……通過新興的藝術空間講好屬于中國的鄉村故事。”

經過兩年多的建設,廢棄的水電站搖身一遍成為了滿載藝術文化基因的美術館。談起為何叫“泥美術館”,傅擁軍說,一是取自黃泥圩中“泥”字,其二則是泥也指土,延伸出來就有土地、鄉土之意,泥美術館的一個重要使命便是呈現、挖掘、研究和收藏鄉村主題影像。“以前水電站在這里維護、蓄力,為群眾生活保駕護航。現在藝術家則在這里蓄勢待發,通過高質量的展覽放飛他們的藝術理想,讓鄉村的文化根脈成為鄉村振興的源頭活水和源源不斷的原動力。”

回鄉辦展的攝影大咖

曾任《都市快報》攝影部主任,現任浙江傳媒學院美術館館長、設計藝術學院碩士生導師,曾獲荷賽獎、華賽獎、中國攝影金像獎……摘得桂冠無數的攝影大咖傅擁軍,正在漫步于自己一手設計改造的美術館中,欣賞著解海龍、阮義忠、黑明等多位攝影名家的代表作。

“泥美術館開館的契機,是我想回來為家鄉做點事。”作為龍游鄉賢,傅擁軍一直不遺余力為家鄉做自己擅長又有意義的事情。“這些年來,我一直在鄉村中奔走,在這一波藝術鄉建中也看到過好多的鄉村美術館,但是我發現里面展出的東西都大同小異,我就想要在這里做一個與眾不同的中國鄉村攝影中心。”

說干就干,兩年多時間,傅擁軍在龍游、杭州兩地不斷跑,投入不少精力,也克服了許多的困難。“有許多人問我,在這么一個小鄉村中耗費時間精力值得嗎,我的回答是當然值得。不僅僅因為這是家鄉的美術館,更因為它大有可為。”傅擁軍站在館中央,堅定地環顧著自己的“作品”。“找準藝術鄉建的持續力,給鄉村一種新的可能,我相信藝術會在鄉村中開出不一樣的花。”

在傅擁軍的努力下,“泥美術館”吸引了來自各地優秀的藝術名家參觀入駐,越來越多的人被溪口深厚的文化底蘊所吸引,藝術也在溪口碰撞出了新的火花,將散落的文化星火播種到了鄉村的角角落落。于是,結合2023首屆龍游水脈藝術節, 就有了“來電啦藝術季”暨泥美術館開館展。

泥美術館的開館展覽包括9個展覽單元:

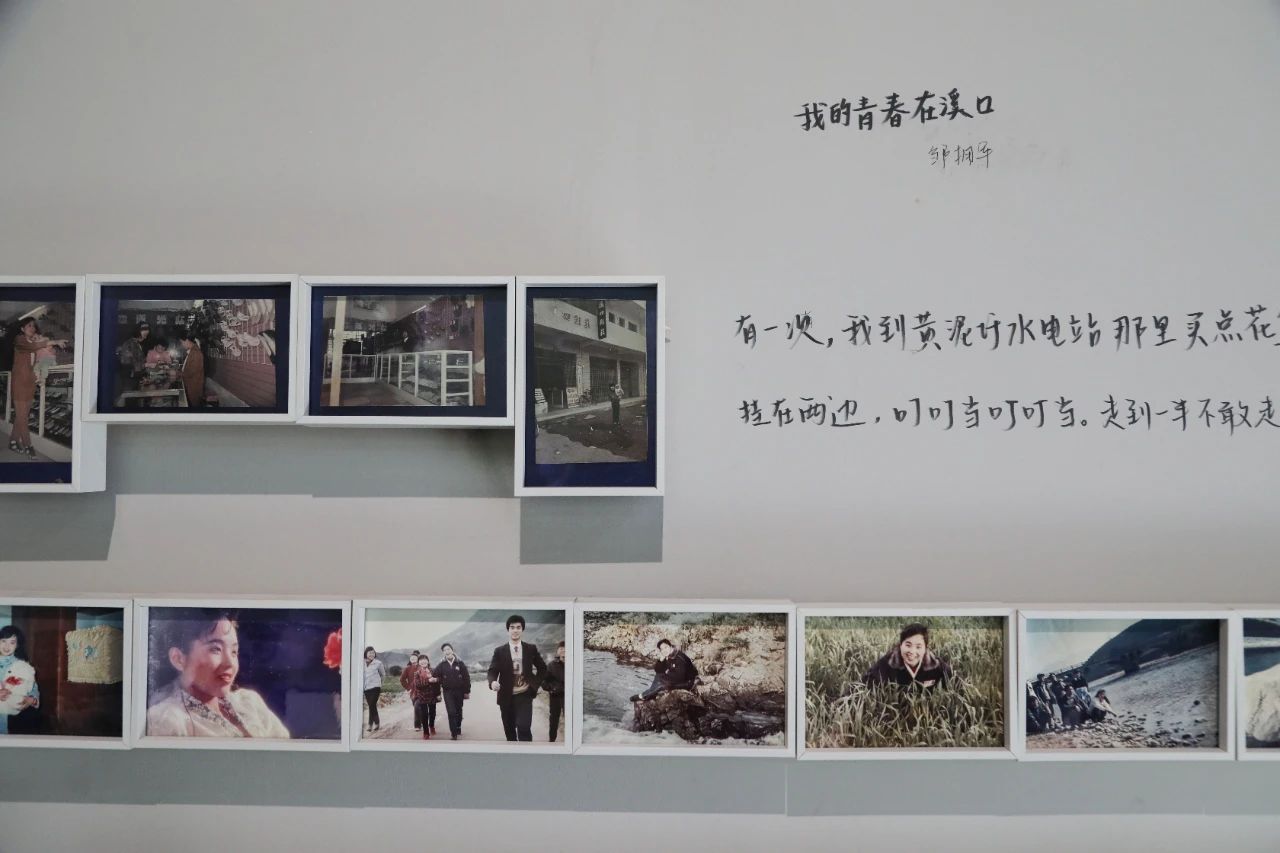

1.傳奇水電站(行為+攝影+裝置):藝術家傅文偉、譚秋民、黃涵以“黃泥圩水電站”為線索,回溯往事,通過老照片、人物肖像、口述歷史、攝影裝置等形式,呈現溪口人民“奮斗不息”之精神和故事。

2.魚多肉足(攝影+裝置):呈現傅擁軍對母親河靈山江持續多年關注。這也是他的首次關于一條河流的個展。

3.經典鄉村——名家名作收藏展:本單元所有作品為攝影師傅擁軍的收藏作品,選取了解海龍、阮義忠、王身敦、胡武功、晉永權、孫京濤、王景春、陳杰、焦波、嚴志剛等國內著名攝影師的鄉村題材簽名原作進行展出。不僅有家喻戶曉的解海龍拍攝的希望工程《大眼睛》照片,更有被著名畫家陳丹青稱為“是上帝按下了快門”的臺灣攝影家阮義忠的《銀鹽》原作。

4.我的一張鄉村照片:從眾多投稿者中挑選部分優秀扎實的鄉村影像,進行收藏級別的打印制作展示,與名家鏡頭下的經典鄉村影像共同勾勒描摹出一個更真實有力接地氣的中國鄉村圖卷。

5.100年的新窯子——著名攝影家黑明個展:呈現黑明鏡頭下陜北偏遠窮困小山村新窯子的影像。

6.走溪口——未來鄉村在地藝術項目作品展:展示青年藝術家陳浩、袁詩然、APP共同體、孫毛亦成、金華等在溪口駐地拍攝的作品。同時舉辦未來鄉村在地藝術項目工作坊,由傅擁軍擔任主持導師,邀請攝影名家擔任駐地指導,面向全國招募學員12名。工作坊駐地溪口7天,導師和學員圍繞“未來鄉村”開展田野調查和影像創作。

7.鄉村新浪潮(影像裝置):藝術家傅金袁周、袁詩然、陳水和、武幸夫、吳永詳等將以靈山江水為媒介,通過鏡面、照片、燈光等多種材料進行創作。

8.靈山江邊的一棵樹(裝置):將在靈山江邊復刻攝影師傅擁軍的代表作——《西湖邊的一棵樹》,展現其在郊野環境中對自然的感知,構建起藝術、本土文化與自然環境之間的聯系圖景。

9.來自1969的一份快遞(裝置):泥美術館的前身黃泥圩水電站始建于1969年,主辦方搜集了一大批當年的出版物,讓參觀者身臨其境般感受那個特殊年代的時代氛圍與歷史背景。

此外還有豐富的公教活動,邀請小朋友們一起臨摹畫家阿衡的畫作,感受鄉村鄉情。同時還將在泥美術館舉辦名家攝影講座以及紀錄片創作工作坊。

文化引領賦能鄉村振興

“我們聽說自己家鄉開了一個特殊的美術館后便開車來參觀,感覺十分有魅力,看著這些照片就好像看到中國鄉村的發展史。”自媒體博主阿微邊看邊用自己的相機記錄,她告訴“微龍游”微信公眾號的編輯,自己回去之后會在平臺上好好宣傳“泥美術館”,讓更多的人知道并來這里玩。

開館當天,美術館迎來了許多與阿微一樣的“客人”。“我們邀請了許多攝影愛好者與自媒體博主來參觀,大家可以一起在這里聊攝影、聊藝術,更重要的是想打響美術館的知名度,以文化產業賦能鄉村人文資源和自然資源保護利用,激發優秀傳統鄉土文化活力,”傅擁軍說。

為了做好美術館的配套服務,傅擁軍還開始做起了周邊農戶的工作,發動他們建設民宿旅社,充分開發文化藝術研學游、體驗游等產品和線路。

開館只是一個開始,對于美術館未來的發展,傅擁軍表示,“接下來我們會推出一個輪值館長的計劃,向全國招募駐地藝術家,以我們龍游溪口一帶為題材進行創作并做展覽,通過直播分享出去,讓藝術在碰撞中開花落地。”

中國鄉村攝影藝術中心(泥美術館)簡介:

位于浙江省龍游縣溪口未來鄉村,原名“黃泥圩水電站”。其重要使命是挖掘、呈現、研究和收藏鄉村主題影像,包括紀錄片、影像裝置、口述歷史及各種鄉村寫作文本等。發起人傅擁軍希望通過美術館探索鄉村影像的更多可能性,用藝術行動回應當下“藝術鄉建”浪潮。藝術中心有三個主展廳,其中一個專門提供給年輕攝影師,另設有錄像廳、藝術書店、駐地之家等。

(文章參考:“微龍游”微信公眾號,圖文/樓郁馨 廖崢艷)

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: