2023年11月25日,“黃河百姓——朱憲民攝影60周年回顧展”在中國美術館開幕。展覽以“黃河百姓”為主題,展出朱憲民作品130余幅,全面展示從黃河發源地到黃河入海口拍攝的百姓生活畫卷,呈現60余年間社會生活和時代精神的變遷。

圖片“黃河百姓——朱憲民攝影60周年回顧展”開幕式現場。

原文化部部長、著名作家、“人民藝術家”、中國藝術研究院原院長王蒙,全國政協副秘書長、民盟中央副主席、中國美術館館長吳為山,中國藝術研究院院長、黨委副書記,中國工藝美術館(中國非物質文化遺產館)負責人周慶富,中國文聯副主席、中國攝影家協會主席李舸,中國攝影家協會分黨組書記、副主席鄭更生,中國藝術研究院黨委副書記、紀委書記齊永剛,中國攝影家協會副主席王琛,中國攝影家協會黨組成員、秘書長居楊,中國藝術科技研究所學術委員會副主任尹毅,中國科學院院士劉合,中國藝術研究院原副院長白國慶,著名攝影家陳長芬、解海龍、任國恩、王苗、于文國、于云天、陸中秋、郭建設、原瑞倫等,中國藝術攝影學會主席團成員王建琪、范小強、鐘維興、朱洪宇,中國女攝影家協會主席呂靜波,北京新聞攝影協會主席胡金喜,北京公益攝影協會主席許洪緒,北京攝影收藏協會主席蔡元,歌華文化中心董事長馬龍,中國人像攝影協會副主席朱秀英等攝影組織和團體負責人、代表,中國藝術研究院各部門專家、中國攝影家協會各部門負責人,各省市區攝影家代表出席開幕式。開幕式由中國攝影家協會副主席、中國藝術研究院副院長兼研究生院院長李樹峰主持。

中國藝術研究院院長、黨委副書記,中國工藝美術館(中國非物質文化遺產館)負責人周慶富致辭。

周慶富在致辭中表示,朱憲民在半個多世紀中聚焦百姓、歌頌人民,令人感佩,他拍攝的黃河百姓系列作品,在記錄黃河沿線60年生產生活方式變化方面具有不可替代、無法重復的歷史文獻價值。2023年是中國藝術研究院攝影與數字藝術研究所、《中國攝影家》雜志創立35周年,中國藝術研究院作為藝術科研、藝術教育、藝術創作機構,作為國家文化公園專家咨詢委員會秘書處設立單位,在學習貫徹習近平文化思想的熱潮中,從黃河文化研究、以人民為主體去創作和深入生活、扎根人民三個思想維度出發,在中國美術館舉辦“黃河百姓——朱憲民攝影60周年回顧展”,攝影與數字藝術研究所組織學術力量梳理朱憲民的創作理念和方法,是中國藝術研究院藝術學三大體系建設在攝影方面的努力,體現了對黃河文化的致敬、對用攝影方式反映民族精神的前輩的致敬。

中國文聯副主席、中國攝影家協會主席李舸致辭。

李舸在致辭中指出,朱憲民先生是中國當代具有重要影響力的攝影家,他的攝影足跡遍及黃河流域、長江流域、珠江三角洲、東北和大西北。他持之以恒地關注平民生活,用鏡頭定格了大時代變遷中普通民眾的時光歲月和歷史滄桑,作品意境深遠,極具藝術價值和社會意義。朱憲民先生以一顆赤子之心、一雙追求真理之眼,在大跨度的時空中構建中國百姓生活的全景畫和交響曲,提煉生生不息的中華文化基因,升華中國特色的現實主義攝影創作方法,為當代中國紀實攝影提供了優秀范本。他的創作精神和實踐令人感佩、值得學習。

全國政協副秘書長、民盟中央副主席、中國美術館館長吳為山發表講話。

吳為山表示,中國美術館曾為吳印咸、牛畏予等老一輩攝影家舉辦展覽,他們的鏡頭不僅反映了歷史,也反映了他們的世界觀、人生觀、價值觀、藝術觀,“黃河百姓”主題展覽也是對朱憲民先生這幾個維度的充分體現。黃河,是自然的河,是歷史的河,更是人文的河。對藝術家而言,黃河是祖國的河,是母親的河,是人類的河,是藝術的河,也是情感的河。在黃河邊成長起來的朱憲民先生,對黃河充滿了無限感情,他心中有人民,因此,他鏡頭中的百姓形象充滿了無限生命力。藝術工作扎根生活、扎根人民,藝術家心中有生活、心中有人民,我們的藝術作品才能真正表現出人民與生活。

攝影家朱憲民發表感言。

朱憲民在感言中表示,他出生于黃河岸邊的普通農民家庭,趕上了好時代,黃河百姓就是他的兄弟姐妹、父老鄉親。這些最普通的人,身上有樸素真實的光彩,這些光彩反映了時代的變遷,鑄就了時代的輝煌,書寫著中華民族的歷史。他說,希望若干年后,當觀眾看到這些畫面,可以從中了解中國人曾經這樣生活過,這是他作為攝影師的責任。1985年,在中國美術館曾舉辦朱憲民攝影展,時隔38年,再次在中國美術館舉辦個人展覽,心中滿懷感激。

原文化部部長、著名作家、“人民藝術家”、中國藝術研究院原院長王蒙發言。

王蒙發言并宣布展覽開幕。王蒙指出,朱憲民的攝影作品表現的是人民,其魅力和取得廣泛認同的是生活,他創造的是動心、動神、動情的藝術。這樣的作品為觀者呈現了一個世界。在明與暗、光與影、參差與對比之間,在影像之中,人們可以找到他們自己。

中國藝術研究院院長、黨委副書記,中國工藝美術館(中國非物質文化遺產館)負責人周慶富為朱憲民頒發收藏證書。

展覽共展出作品160余幅,分為“風”“土”“人”“家”四個單元,是朱憲民迄今為止展出作品規模較大、作品代表性最強的大型回顧展之一。李樹峰、朱天霓擔任策展人。160余幅全部由中國藝術研究院收藏,周慶富院長為朱憲民頒發收藏證書。

原文化部部長、著名作家、“人民藝術家”、中國藝術研究院原院長王蒙參觀展覽。

“以人民為主體去創作”學術研討現場。

當日下午,伴隨展覽啟幕,“以人民為主體去創作”學術研討會同時召開。中國藝術攝影學會副主席、成都當代影像藝術館館長鐘維興,北京電影學院攝影學院院長、中國攝影家協會副主席宋靖,中國攝影家協會理論處處長陳瑾,上海師范大學攝影專業教授林路,北京電影學院攝影學院教授唐東平,《中國攝影報》副總編輯柴選,《南方周末》圖片總監、評論家、策展人李楠,中央美術學院副教授、《世界美術》雜志編輯趙炎,深圳大學傳播學院副教授楊莉莉,攝影理論工作者、影像評論人許華飛,廣東省攝影家協會理事成功等進行主題發言。《中國攝影家》雜志社長兼主編陽麗君主持研討會。

與會者細致深入地研究朱憲民先生的作品,從多個角度、用多種方法展開分析和闡釋,涌現出很多新觀點、新認識,既有宏觀中外比較和微觀細節分析,也有新方法下的新論斷;既有中國精神表達的具體舉例,也有以人民為主體的價值導向闡釋。

李樹峰在研討會總結中指出,朱憲民先生是中國當代紀實攝影的開拓者和重要代表人物,他主張把鏡頭對準百分之八十五的大多數人,他的這個攝影觀在世界范圍內也是獨特的,并且堅持了一輩子;他以百姓的心態拍攝百姓,秉持尊重生活、尊重直覺的創作方式,形成了自己獨特的攝影風格。我們研究朱憲民先生的影像,實質上是在向生生不息、百折不撓的黃河百姓致敬,向中華民族優秀文化基因致敬,向用影像方式發現、挖掘這樣精神的攝影家致敬。一條大河,通往全球的水系,一種文明,連通著人類多種文明并形成互鑒。我們在今后的工作中,要攜手全國的攝影理論工作者和專業人士,多方位、多角度地對中國攝影家展開研究,積累個案,逐步積淀,為構建中國特色的攝影與影像學體系而奮斗。

“黃河百姓——朱憲民攝影60周年回顧展”展覽現場

本次展覽由中國藝術研究院主辦,中國藝術攝影學會協辦,中國藝術研究院攝影與數字藝術研究所、《中國攝影家》雜志社承辦,將持續至2023年12月5日。

攝影家簡介

朱憲民,1943年出生山東濮縣(今屬河南)。1963年考入吉林省戲曲藝術學校舞美攝影專業,1968年任《吉林畫報》攝影記者,1978至1988年任《中國攝影》雜志編輯。1988年,朱憲民先生調入中國藝術研究院,組建攝影藝術研究室(今攝影與數字藝術研究所),創辦《中國攝影家》雜志,任社長兼總編。朱憲民先生歷任中國攝影家協會第六屆、第七屆副主席,文化和旅游部攝影專業職稱評審委員會主任,現任中國攝影家協會顧問、中國藝術攝影學會名譽主席。世界著名攝影家亨利·卡蒂埃-布列松曾給朱憲民先生的作品題詞“真理之眼,永遠向著生活”。

前言

對于中國當代攝影藝術,這是一個意義非凡的展覽,是一個體現以人民為主體文藝思想的展覽。

首先,朱憲民先生作品呈現的對象是黃河沿岸的百姓,從青海三江源到東營入海口,地域跨度很大,這個條帶上的人是中華民族共同體中最具代表性和典型性的群體;這些作品拍攝時間從1960年代至今,長達半個多世紀,構建了中國百姓形象變化史,也譜寫出個體命運與時代大潮融合交織的中國百姓生存交響曲。

第二,朱憲民先生滿懷赤子之情,以平等而炙熱的目光,把鏡頭對準百分之八十五的大多數人,這是作者的攝影觀和價值取向。這百分之八十五的人,是現代中國社會主流和主體,在這大多數人日用而不覺的價值觀念中真正體現著生生不息的中華民族的文化基因。

第三,朱憲民先生以臻于化境的攝影技藝,提煉和萃取最大多數人身上最值得端詳的肖像和樣態:勤勞、溫良、質樸的品格映射和綻放在臉上,在一幅幅畫面中得到強烈的呈現。這些作品既呈現濃烈的人間煙火氣和質樸的生活底色,也突出表現個體存在的顆粒性和鮮活的生命質感,達到凝煉而純粹的藝術高度,體現了現實主義創作方法的特征:來源于生活又高于生活,表現的是普通人卻能典型化,內容最應被人記住卻最易被人忽略。這些作品呈現的狀態也具備超現實主義的屬性:在這里又不在這里、是這一刻又不限于這一刻……它流露的是情感,折射的是人性;記錄的是過去,指向的是現在和未來。

“真理之眼,永遠向著生活。”這是世界著名攝影家卡蒂埃·布勒松給朱憲民先生的贈言,此言道出了生活影像通過審美之眼而顯現的認知價值。朱憲民先生作品因內容的客觀性、現場性和故事性能與不同國度和地域的觀眾形成思想對接,能與不同時代百姓的生活狀態形成連續,因而具有強大的藝術生命力。

朱憲民先生今年八旬之齡,用大半生聚焦百姓、歌頌人民,令人感佩。他是中國藝術研究院攝影藝術研究所、《中國攝影家》雜志的創立者,在研究所、雜志創立35周年之際,中國藝術研究院為其在中國美術館主辦展覽,攝影與數字藝術研究所組織學術力量梳理其創作理念和方法,作為后生晚輩,責無旁貸,感謝中國美術館的大力支持!

策展人:李樹峰 朱天霓

部分展覽作品

祖孫四人 1982年 朱憲民 攝

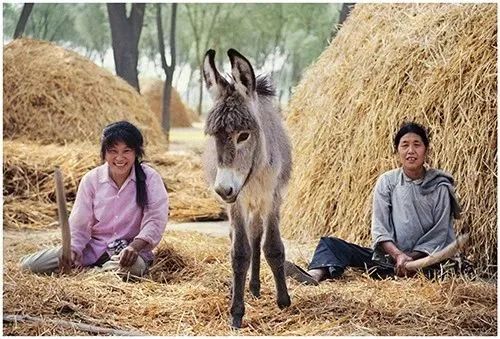

打麥場上的母女 山東 1984年 朱憲民 攝

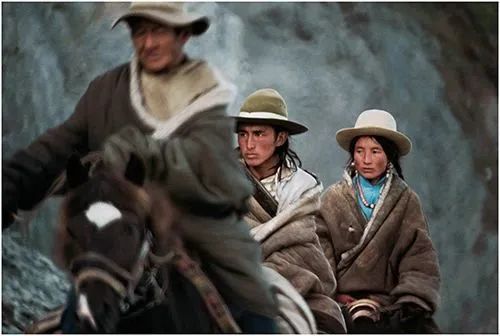

趕遠路的藏民 青海 1986年 朱憲民 攝

黃河中原擺渡的農民 1980年 朱憲民 攝

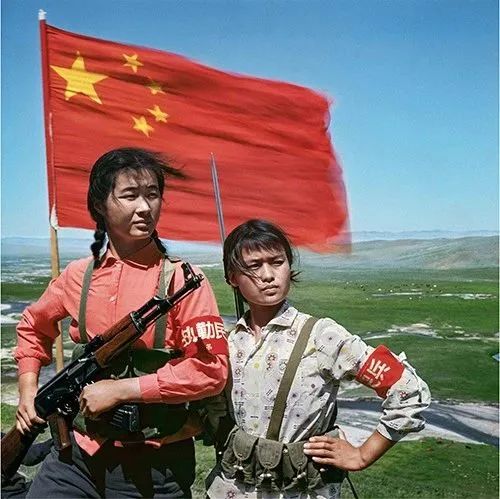

邊疆女民兵 內蒙古 1969年 朱憲民 攝

黃河源頭的藏族小姑娘 1986年 朱憲民 攝

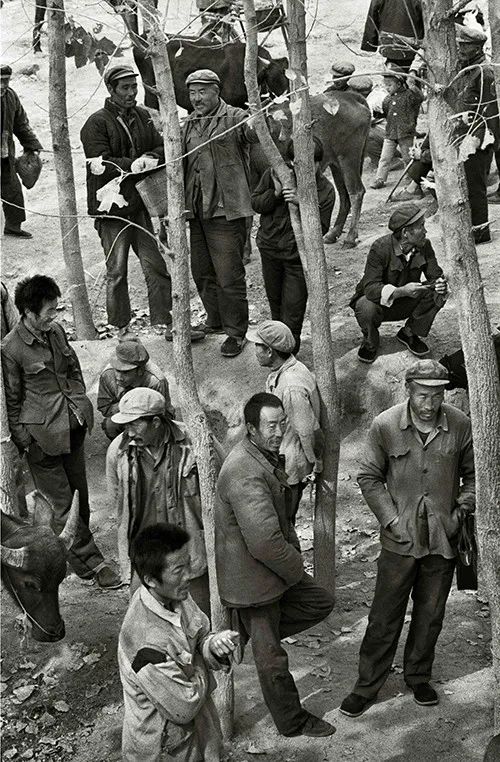

牲口市場 山東 1988年 朱憲民 攝

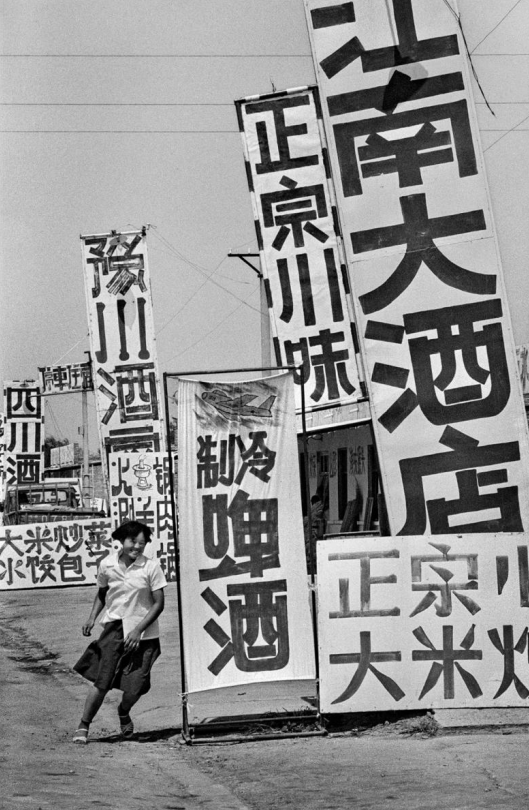

國道馬路旁 河南 1988年

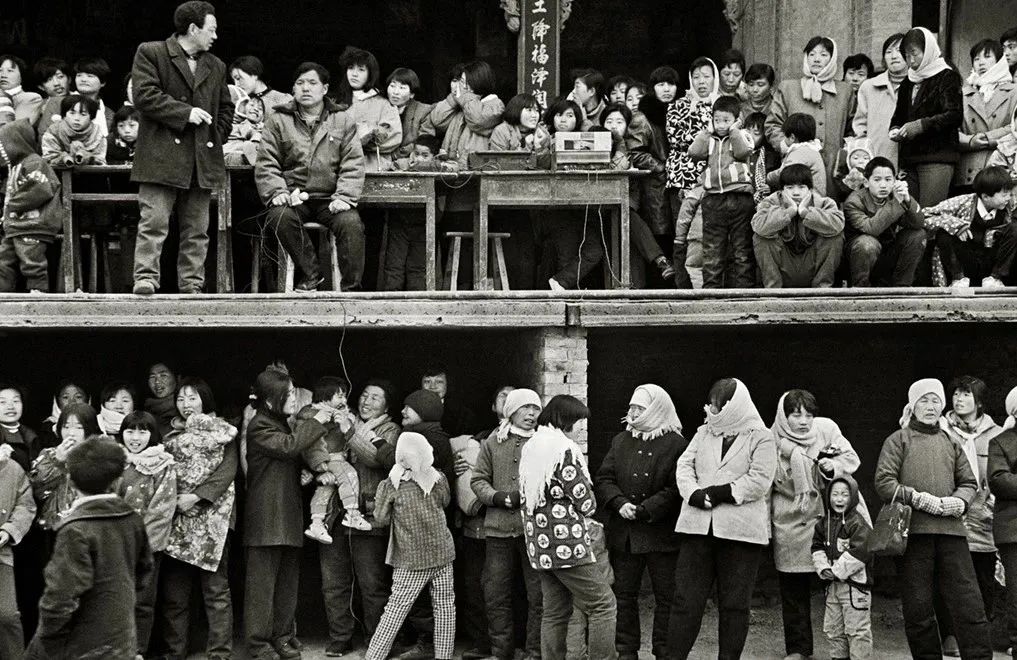

古戲臺上下 山西 1996年 朱憲民 攝

黃河岸邊拉煤的地排車 山東 1977年 朱憲民 攝

黃河凌汛 山東 1996年 朱憲民 攝

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: