只此一身青春

青春之詩,鏡映人生

策展人 | 何蕙帆

什么才是青春的寫照?

李大釗說,為世界進文明,為人類造幸福,以青年之我,創建青春之家庭,青春之國家,青春之民族,青春之人類,青春之地球,青春之宇宙,資以樂其無涯之生。

汪國真說,我用生命和熱血鋪路,沒有一個季節,能把青春擋住。

2024年盛夏,南海之濱,炙熱張揚,亦如青春!我們有幸舉辦這樣一場展覽——由11+4位攝影師聯袂呈現,其中11位來自中國攝影家協會青年攝影委員會的攝影家們,4位是正處于不同學段、尚未畢業的深圳學生,共同用影像譜寫一首光影交錯的青春之詩。

在他們的鏡頭之中,青春被賦予了更多的含義,它不僅是年華的印記,更有青年人自我意識的覺醒,個體對周遭自然環境、社會人生的關注與關懷,創作者對藝術追求的長久探索......每一張照片,都是青春的一次凝視,我們從中感受到青春的力量——既可撼動山河,亦能溫柔歲月。

青春不只是生命中一段時光,它是心靈上的一種狀態。它跟豐潤的面頰,殷紅的嘴唇,柔滑的膝蓋無關;它是一往無前的意志,豐富的想象力,充沛的活力,是藝術創作的源泉。

中國攝影家協會青年攝影委員會委員作品

黑天鵝 北京頤和園 寧思瀟瀟 攝

《飛躍》

2023年9月10日,中國重慶江北嘴梁沱,長江成為民間跳水愛好者的舞臺,背景中的高樓是位于朝天門的地標建筑重慶來福士廣場。劉嵩 攝

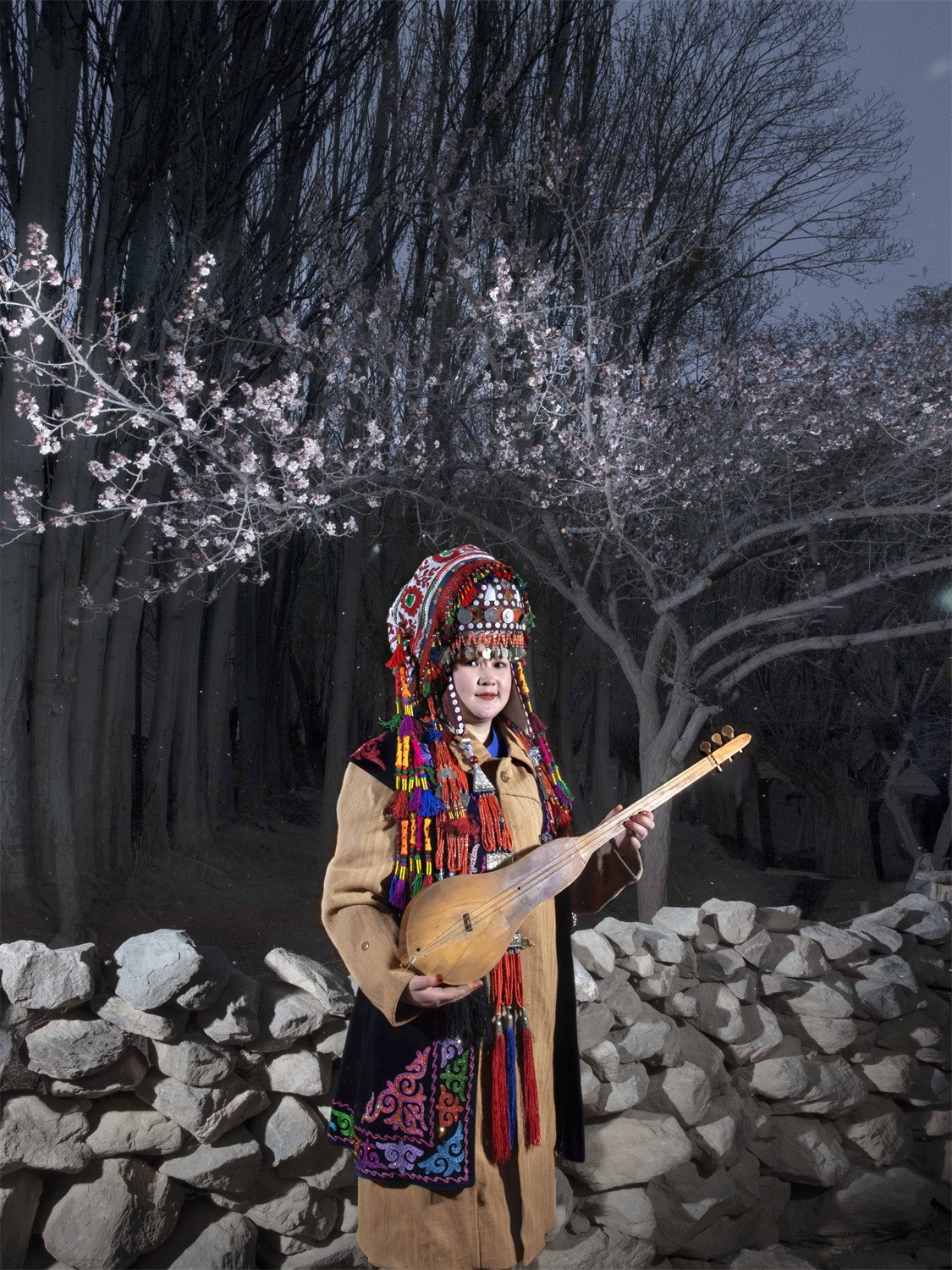

學習師范專業的布薩伊爾從小學習庫姆孜彈唱,她身穿駱駝毛織的面料做成的“切克曼大衣,在寒冷之地這種材質非常保暖,也是重要場合柯爾克孜族一定要穿的民族服裝。2023 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣蓋村。李馨 攝

復制 張雨馳 攝

復制 張雨馳 攝

城市山火 羅曉韻 攝

2023年9月24日,上海雙層敞篷觀光巴士最后一晚運營,許多市民前來告別,登上巴士二層拍照留念。周馨 攝

《半熟少年》肖像之二 賈婷 攝

2022年2月8日,北京,“神經”。浦峰 攝

2012年10月18日,2012年諾貝爾文學獎得主莫言在北京出席中國藝術研究院舉辦的“祝賀莫言獲諾貝爾文學獎座談會”,這是莫言獲獎后首次在北京公開亮相。廖攀 攝

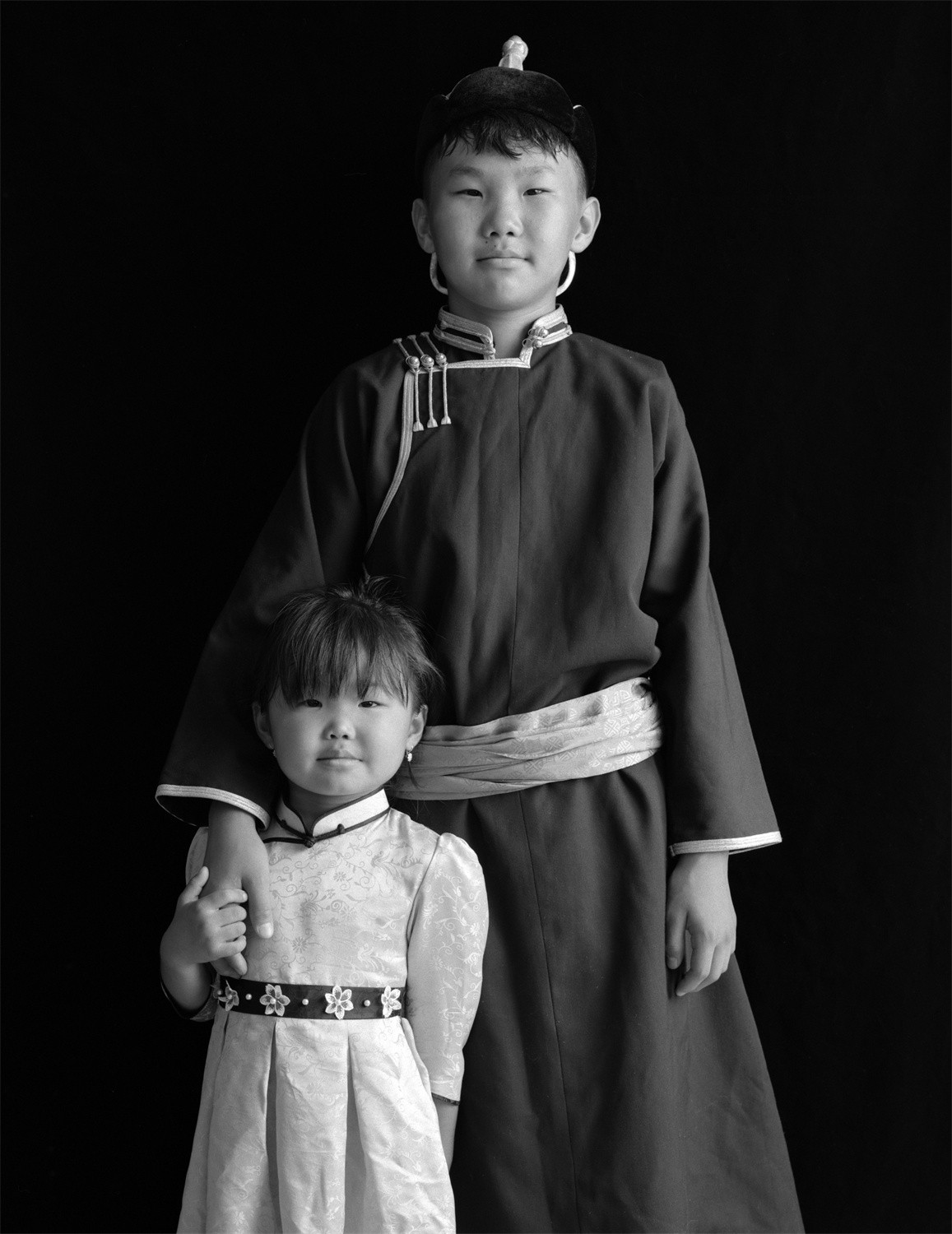

新草原照相館·巴爾虎兄妹,2019年,內蒙古·新巴爾虎右旗。德戈金夫 攝

山里有鹿《隱入塵煙》系列 薛云麾 攝

四個專題展

《人在深圳》系列(部分)米浩辰 作品

劃船的人

對著拍

搭帳篷露營

路邊晾曬

有趣的木偶

陪伴

“飛翔”的電動車

放學路上

攝影師米浩辰是一名在讀高二學生,暑假后即將升入高三。作為學生,原本日常生活范圍相對簡單,因為攝影,小米開始涉足各種未曾關注過的場景——公園里晨練的老人,城中村里耍鬧的兒童,繁華街頭努力工作的年輕人,深圳灣畔來來去去的候鳥......原本單調的城市生活,通過鏡頭后的思考和取舍,多了一分意味深長。在小米的鏡頭里,可以看到這樣一群年輕人的特點,聰明,有趣,溫暖,包容。

《爺爺的小院》(部分) 張迪 作品

小院門外

裝玉米去粉碎

爺爺和弟弟

洗澡

同樣是“深二代”,攝影師張迪將鏡頭對準獨自留在老家生活的爺爺。對于城市中長大的孩子而言,爺爺的小園恰如魯迅先生筆下的百草園——雜草,老樹,微風,鳴蟬,這些在“大人”眼中不值一提的事物,是孩子們幼時快樂的源泉,成年后面對未知世界的精神家園。

《我們村》 (部分)巫松虎作品

2017年,村里準備建新房

2021年,我們村全貌。

村民婚禮

逢年過節,村子里在家的年輕人都會帶著禮物去看望村里的老人。

媽媽在陽臺整理花朵。

拍全家福。村里每年春節都會舉行大聚會,拍大合影。

據非官方數據統計,在擁有2000多萬人口的深圳,原住民只有50多萬人,他們的祖祖輩輩組建的一千多個自然村(城中村),宛如這座巨型城市中的毛細血管,微小但不可或缺。攝影師巫松虎是一位本地青年,從小受父親影響熱愛攝影的他,用鏡頭記錄了自己的村莊近幾年來的快速發展變化。在他的影像故事里,我們看到一批有格局、有理想的本地青年形象,為了家園的發展,敢闖、敢干,不負時代、勇立潮頭。

《大學第一課》(部分)黎厚麟作品

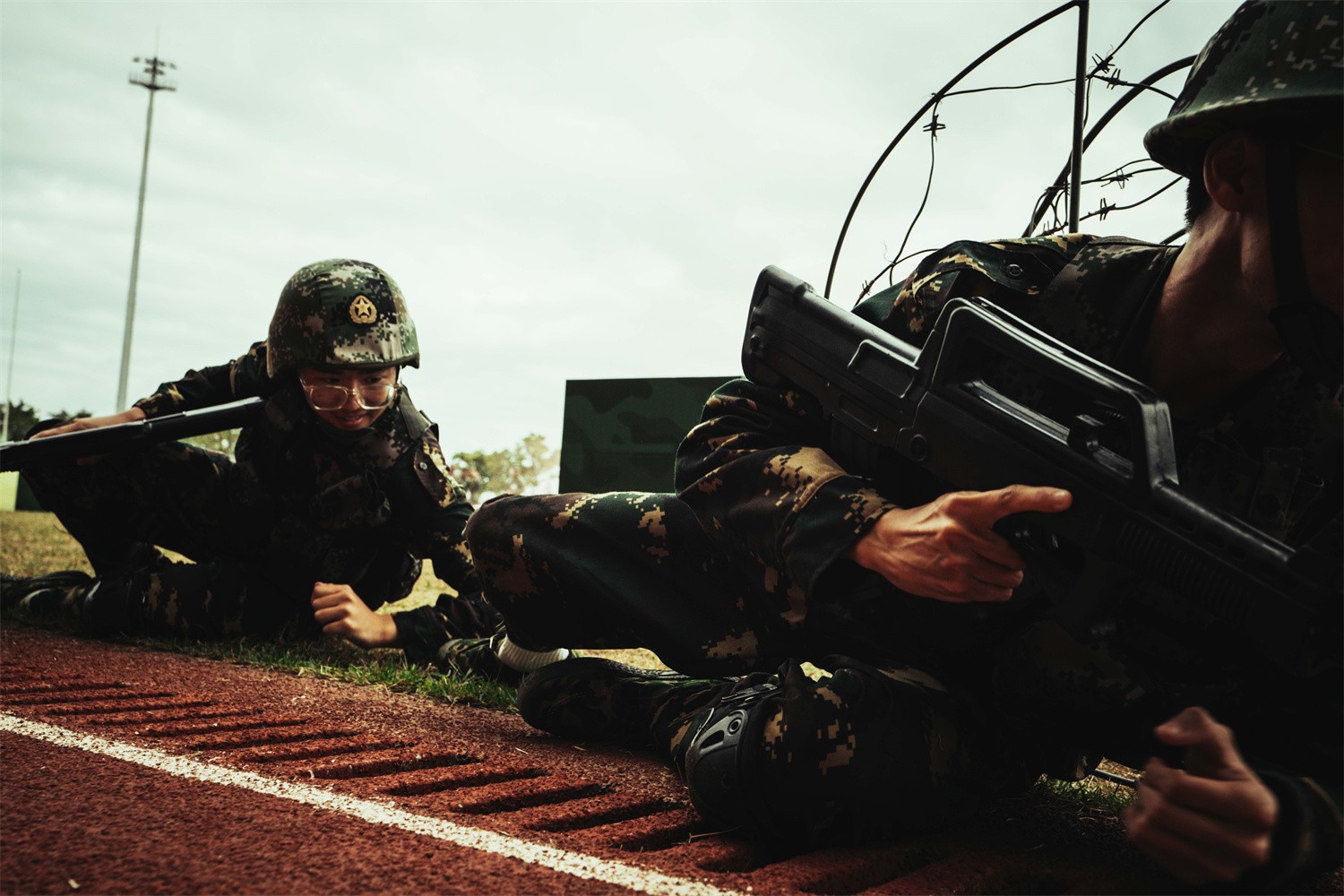

軍訓,是每一個大學新生的必修課;軍訓是青春的標志,開始漫長,回首難忘。攝影師黎厚麟是深圳技術大學的在讀學生,他將鏡頭對準身邊人身邊事——在他的作品里,驕陽如火,恰同學少年,風華正茂。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: