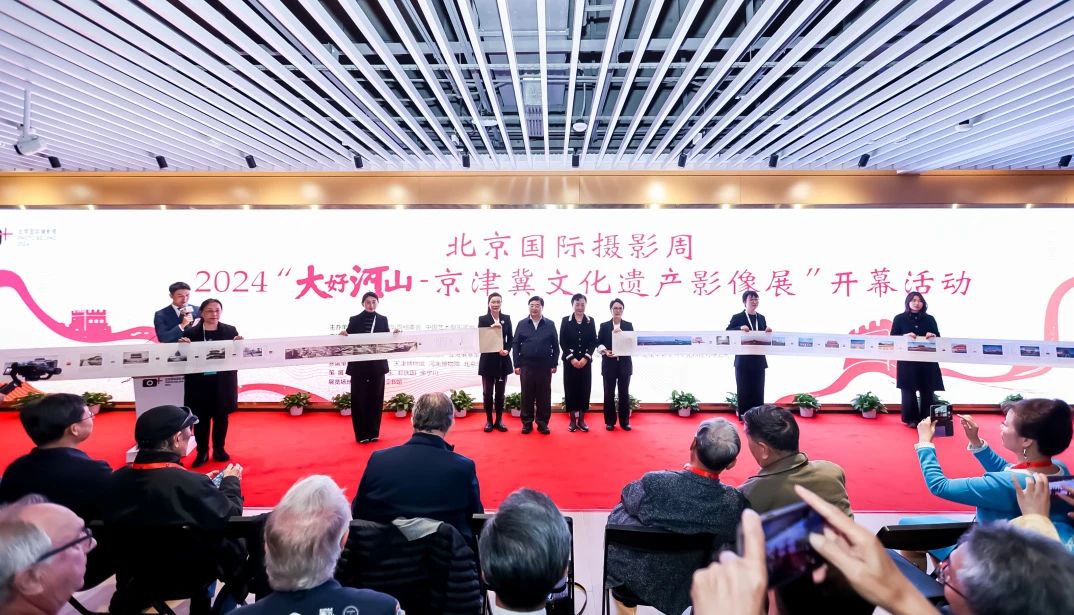

十月流金,光影傳情;十年奮進,遺產聚光。為紀念京津冀協同發展上升為國家戰略十周年,北京國際攝影周2024特別推出的“京津冀文化遺產影像展”在北京城市圖書館同期開幕,來自北京、天津、河北三地的270余幅攝影作品及數字影像資源精彩亮相。

本次展覽以“大好河山”為主題,源于河北張家口大境門長城上的著名題刻。“大好河山”,既是京津冀的地理梗概,也是京津冀文化遺產生長的環境基底,更反映著百年復興路上的家國情懷。京津冀地區文化遺產資源的富集,離不開大好河山的持續滋養,更凝結著大好河山的昂揚氣質。

作為中國傳統官式建筑和近現代重要歷史建筑分布最為密集的地區,同時也是長城、大運河、絲綢之路三大線性文化遺產交匯之地,京津冀地區世界遺產富集,國家寶藏奪目,為中華文明多元一體形成與發展提供了有力見證。燕山橫亙,太行西控,東臨渤海,南接中原,山河滋養下的京津冀地區,持續書寫著地域文化與國家文明同頻共振的時代篇章。

北京國際攝影周2024組委會執行主席、中國藝術攝影學會終身名譽主席楊元惺致辭。

北京國際攝影周組委會專家顧問委員會委員、京津冀文化遺產影像展工委會主席,原文化部黨組副書記、副部長趙少華致辭。

京津冀協同發展十年來,經濟社會蓬勃發展,文化遺產保護利用成效顯著。2014年,京津冀三地大運河遺存列入《世界遺產名錄》;2022年7月,在國家文物局指導下,北京市文物局、天津市文物局和河北省文物局共同簽訂《全面加強京津冀長城協同保護利用的聯合協定》,京津冀三地長城整體性、系統性保護邁上新臺階。北京通州路縣故城遺址、天津衛故城城墻遺址、河北張家口太子城遺址、雄安新區南陽遺址……考古前置不斷上新,文化自信愈加堅定。2024年7月27日,“北京中軸線——中國理想都城秩序的杰作”成功列入《世界遺產名錄》,成為我國第59項世界遺產,也使得京津冀地區世界文化遺產數量達到9項。習近平總書記就此作出重要指示,他強調“要以此次申遺成功為契機,進一步加強文化和自然遺產的整體性、系統性保護,切實提高遺產保護能力和水平,守護好中華民族的文化瑰寶和自然珍寶。”總書記深刻闡釋了“北京中軸線——中國理想都城秩序的杰作”等項目成功列入《世界遺產名錄》的重要意義和時代內涵,為加強文化和自然遺產保護傳承利用工作注入了強大動力,也鼓舞著廣大攝影工作者們創作更多更具文化內涵的遺產影像作品。

在此背景下,展覽聚焦京津冀豐富的文化遺產資源與十年來京津冀文化遺產保護利用代表性成果,以影像講故事,以遺產見文脈,通過“寶藏京畿”“相承一脈”“同結碩果”“共享繁華”四個篇章,全面展示京津冀文化遺產的豐厚內涵與多元價值。值得一提的是,中軸線自然是本次展覽最受矚目的明星,展覽開篇的世界遺產板塊中,重點呈現了中軸線天地壯美、中正和諧、貫通古今的特質。同時,“長城兩邊是家鄉”特別專題,以長城景觀與長城社區并置,突出長城腳下的居民與長城遺產的互動,他們參與長城保護,也受惠于長城文旅資源開發。

近年來,北京中軸線保護與申遺推動老城整體保護的成功實踐引領著京津冀文化遺產事業的高質量發展。為以攝影藝術的名義向北京中軸線申遺成功致敬,北京國際攝影周組委會和中華世紀壇世界藝術中心在北京京企中軸線保護公益基金會的大力支持下,專門制作了“北京中軸線影像長卷”。

北京國際攝影周組委會專家顧問委員會委員、京津冀文化遺產影像展工委會主席,原文化部黨組副書記、副部長趙少華向北京京企中軸線保護公益基金會捐贈中軸線影像長卷。

這套北京中軸線影像長卷精選了當代攝影名家拍攝的北京中軸線經典作品18幅和民間收藏的百年歷史老照片16幅,以對照的方式,長度為7.8米,涵蓋了北京中軸線7.8公里的壯美秩序,15個遺產的古今容顏,折射出百年滄桑巨變。卷軸中最早的一張照片拍攝于1860年的景山,長卷極具藝術性和珍藏價值。與實體長卷配套,北京理工大學通過AI技術輔助設計了“北京中軸線數智長卷”,成功實現了北京中軸線全景及各遺產點的AR重現,生動展現了中軸線的建筑精髓與歷史韻味。

北京國際攝影周組委會專家顧問委員會委員、京津冀文化遺產影像展工委會主席,原文化部黨組副書記、副部長趙少華(右)與北京京企中軸線保護公益基金會副理事長兼秘書長梅松(左)合影留念。

此外,為配合京津冀文化遺產影像展持續舉辦,參與各方還將繼續推進京津冀文化遺產影像數據庫建設,積極開展跨界交流,不斷拓展文化遺產影像的應用場景,進一步發揮文化遺產影像在文化遺產系統性保護和預防性保護方面的作用。通過構建京津冀文化遺產影像合作平臺,進一步助力京津冀文化遺產事業的協同發展。

本次展覽將持續至 10月28日,同時展覽精編版還將在京津冀三地部分城市巡展。

以下為展覽現場

展覽現場照片來源:中國藝術攝影學會

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: