作者:未知 發布時間:2019-01-09 09:35:21 來源:影像中國網 【原創】 編輯:樂呵

【允許轉載,轉載時請標注來源和作者】

66歲的鄂爾多斯牧民敖特根,這兩年邊養羊邊種樹。他把千里之外的網民在手機里種的“虛擬樹”種到了家鄉。現在,他家的沙場大部分地方都種上了可以固沙的沙柳。楊抒懷 攝

29歲的鄭若行把爸爸的木工手藝拍成了短片《爸爸的木匠小屋》,引來800萬人網上圍觀。如今,父女倆開了網店,邊展示匠心木作,邊拍攝記錄。爸爸手里的木頭“活”了。 周崗峰 攝

中國昆曲小生演員張軍,獲 得聯合國教科文組織授予的“和平藝術家”稱號。聯合國教科文組織官方微博已擁有31萬粉絲,經常傳播昆曲、京劇等中國優秀傳統文化。 任瓏 攝

在青海格爾木,“80后”地 質隊員彭中發(左)手持 GPS與隊友李磊進行坐標定 位。現代高科技裝備極大地降低了地質人野外作業的難度和強度。王博 攝

浙江溫州女孩登登(右三),過去為肥胖困擾,現在專心做大碼服裝的代言模特,不僅有了穩定的收入,更收獲了信心。屠米 攝

曾德鈞,人稱“中國膽機之父”,60多歲開始創業,設計面向年輕人的收音機。通過互聯網眾籌,他的新產品上線前42天,就獲得了逾13000人的支持,銷售額破308萬元。陳坤榮 攝

四川大涼山懸崖村小學受到社會關注。彝族小伙兒某色蘇不惹,漢族名叫楊陽,從小在懸崖村長大,為了讓更多人了解懸崖村,他學習使用軟件上傳“天梯”視頻,相關視頻幾乎都上了熱搜。 王勤 攝

“90后”徐亞沖,是河南省蘭考縣堌陽鎮徐場村最年輕的制琴師。從2013年開始,他帶動做木工的父親和哥哥從事古琴制作和網上銷售。如今,他純手工打造的古琴,價格翻了十幾倍。秦斌 攝

24歲的祁進源,數控專業畢業,現在是東莞一家機器人工廠的CNC前段主管,一個人負責136臺機器運作。機器人正幫助很多工廠從“制造”走向“智造”。李雋輝 攝

四川大涼山的卡車司機劉軍,常年在外奔波,一家人以車為家。他們在貨運APP上向不同地方的貨主攬活,也在外賣APP上給孩子點愛吃的飯菜。楊富 攝

2001年,上海。兩名青年男女通過相親網站在網上相識,最終走到線下相戀。各種婚戀網的出現迎合了年輕人新的擇偶觀。 許海峰 攝

39歲的蔣金春是江西省橫峰縣村民,他用手機直播山貨的采摘、制作全過程。現在村里的筍干、甜茶葉、梅干菜都成了搶手貨,當地200多戶農民把農產品賣出了大山。周密 攝

老消防吳俊有了“新搭檔”。新的火情預警裝備可以通過物聯網將煙感、攝像頭、消防設備等終端互聯,幫助他實時掌控城市的消防安全態勢。城市更安全了,他的工作也輕松了。陳勁 攝

元宵節刷屏的“湯圓姐姐”,其實是重慶服裝設計師敖珞珈。為了推廣漢服及周邊產品,她裝扮成吃湯圓的唐朝胖仕女意外走紅,希望借助互聯網的力量打造唐文化IP。夏可欣 攝

在杭州互聯網法院,法官蕭方訓和他的機器人“書記員”交流工作。庭審時,被告在律師事務所遠程在線參與。這兩年,國家繼續深化司法改革,加快建設“智慧法院”。許康平 攝

22歲的尚育康是甘肅省隴南市成縣最年輕的養殖戶,養著2000只雞。他同時也是一名有著30萬粉絲的農村題材短視頻達人,拍攝靈感都來自日常的飼養生活。孫琳 攝

“85后”女孩溫秋雯是廣州的一名設計師,她把非物質文化遺產“魚燈”做成精致的藝術品在網上傳播。互聯網讓老手藝重煥青春,更讓無數年輕人感受到傳統文化的魅力。沈是 攝

山東青島交警李滄大隊80后女警官韓通科,被同事稱為“青島第一網紅女交警”。通過網絡直播平臺,她把交警的執法過程放到網上,增強執法透明度,引起了網友們的圍觀和點贊。孫志文 攝

貴州習水縣人祁成勇,3年前被查出患肺腺癌,給家庭添上了沉重的負擔。一項互聯網公益保險幫助祁家緩解了困境。目前,全國有近200萬人通過這項互聯網公益保險獲益。鐘銳鈞 攝

上海市民陸先生有收集各種優惠卡的習慣,為家里節約了不少生活開銷,被網友稱為“卡哥”。現在,這一墻壯觀的優惠卡,其功能都被各種手機APP取代了。陳征 攝

上海網紅藝術家朱敬一,每天準時在社交平臺上更新一幅書法作品,用自創的“南門字體”書寫網絡流行語,深受互聯網時代年輕人的關注。沈榮華 攝

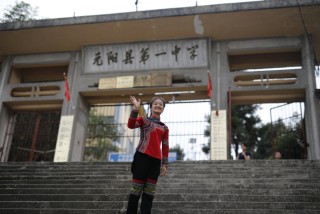

廣西陽朔的徐秀珍奶奶只有小學三年級文化,卻已有21年的導游經驗,英語、西班牙語、俄語、法語都很嫻熟。她的工作視頻被游客傳到網絡,促進了當地的旅游。劉教清 攝

“90后”杭州網約導游胡娜娜,國慶期間的工作記錄走紅網絡,被稱為“導游中的一股清流”。隨著自由行成為風尚,個性化的網約導游進入大家的視線。銘庭 攝

深圳創業者李鴻(左一)帶領一支“90后”團隊,探索全新的生活方式——以租代買。在他們的平臺上,信用良好的人可以憑借信用分免押金租借各種數碼產品。朱洪波 攝

25歲的廣州小伙鐘超能設計的萌萌噠表情包,獲1.5億下載量、近50億次轉發。表情包行業逐漸發展壯大,撬動出一個規模巨大的市場。陳京 攝

為了讓數據發揮更大的價值,工程師光鹽和團隊成員陸續跑了30多家工廠,有時干脆在車間待上好幾天寫代碼,為企業提供算法程序提高生產效率、降低生產成本。許康平 攝

東北姑娘陳小麥熱愛摩托車,在北京和朋友創業,同時經營摩托車實體店和網店。互聯網讓年輕人把興趣變成了事業。付丁 攝

注意到女性穿內衣不當易患乳腺纖維瘤,90后女孩Miya回國后自己設計內衣,做內衣模特。創業3年,她的內衣品牌在網上受到幾十萬女孩熱捧,年銷售額突破800萬元。 冷偉文 攝

“80后”張桐出生于音樂世家,大學時組過樂隊,發過唱片。從一家著名互聯網公司辭職后,他在杭州創辦了一個音樂興趣教育網絡平臺,2018年10月完成1億元融資。吳煌 攝

山東人劉冬熱愛制作紙飛機,5年時間在網上賣出1600萬架,成為“紙飛機大王”。他的紙飛機成為全國青少年航空航天模型比賽指定器材。 王寬 攝

80歲的胡暉,是烏鎮一位退休的文藝工作者,也是一位新潮老太,會手機聊天,會淘寶,還會開直播。在一群同齡人當中,胡暉是互聯網新生活的代表。沈志成 攝

凌晨1點左右,31歲的創業者譚思哲在中關村創業大街的一家咖啡館加班時睡著了。2014年他從湖南偏遠鄉村來到北京,希望找一個“能夠容納夢想的地方”。 鄒璧宇 攝

雄安新區規劃建設后,22歲的當地小伙尹文松和兩名伙伴創作了原創歌曲《你好,雄安》。這首歌曲一時間紅遍網絡。王偉倩 攝

2009年10月1日,湖北經濟學院的學生用電腦聯網觀看國慶60周年閱兵直播。 楊宏斌 攝

大廚飛進尋常百姓家。馬紅成在星級酒店做了18年中餐大廚,如今通過手機接單,專門到普通市民家中做起了私廚。在上海,通過網絡提供私廚服務的大廚已有上千位。 裴鑫 攝

在深圳信息無障礙研究會,視障IT工程師王孟琦在測試一臺手機的無障礙功能,以便讓更多視障用戶也能享受暖科技的便捷服務。 霍建斌 攝

“80后”薄高鵬是一名公益攝影師,2015年創辦自媒體發布三農及貧困家庭等影像故事。他與公益機構一起,3年時間為大病貧困家庭募集善款3000多萬元。薄高鵬 攝

設計師武超,專門給各大互聯網公司高管做演講PPT設計。創業一年,他累計服務100多家公司,把PPT設計做成了一門生意。李強 攝

莫斯科郊外,馬里諾里的唯一快遞員、23歲的姑娘盧布特索娃·瑪利亞騎馬送包裹。她最多一天送過18個來自中國的包裹。莫斯科郊外,馬里諾里的唯一快遞員、23歲的姑娘盧布特索娃·瑪利亞騎馬送包裹。她最多一天送過18個來自中國的包裹。

“70后”李濤,從傳統媒體編輯轉型做線上影像培訓教育。他的教學內容覆蓋數百萬互聯網用戶,被網友戲稱為“中國PS第一人”。 李濤 攝

“80后”金琳琳回老家河南省蘭考縣三義寨鄉蔡樓村創業,通過網上銀行“310”(3分鐘申請、1秒鐘到賬、零人工干預)模式,申請到了3.5萬元貸款養鴕鳥。如今她年收入超過40萬元,成了遠近出名的“鴕鳥女王”。張琮 攝

叢培成和張鳳云夫妻都是浙江武義縣壺山婺劇團的演員。有一次在浙江麗水農村演出后,夫妻倆顧不上卸妝,趕緊跑到附近的網吧,通過在線視頻與遠在山東菏澤的長輩及孩子通話。於慧彪 攝

G20杭州峰會前夕,在中國生活了10年的德國女婿阿福體驗了“移動支付一日游”,并把這段難忘的經歷發到網上,引起德國網友的驚嘆。他甚至給德國總理寫信,希望移動支付也能到自己家鄉。梅飛 攝

19歲的山東女孩王琪天生患有成骨不全癥(俗稱瓷娃娃)。十幾年來,她從沒能站起來過。2016年,她通過互聯網得知天津一家醫院可以治療成骨不全癥,經過兩年的治療,她慢慢站起來了。 張磊 攝

在北京留學的羅馬尼亞小伙Peter,五年來每天都感受著互聯網的生活便利。很多像Peter這樣的外國留學生票選出了最想帶回祖國的中國式創新:高鐵、網購、支付寶和共享單車。柴程 攝

天津市王慶坨鎮,因為共享單車一時火爆,被稱為“中國自行車第一鎮”。四川小伙子張策在這里每天負責400輛自行車的變速器安裝,每月能拿到5000元左右的工資。 張磊 攝

旅游博主陳文瓊和Alain Chung十年前在藏區的青年旅館相遇,從此相伴在旅行的路上。那時,文瓊是中國海關警察,Alain是加拿大的工程專業學生,如今兩人已走過70多個國家,并在網上分享見聞。陳文瓊 攝

在廣東順德,黃興祥(左二)管理著6支刷墻隊,這些人都是他的同村兄弟。借助互聯網渠道及越來越多的互聯網公司廣告,農村的“刷墻廣告”行業發展壯大。 羅斌豪 攝

25歲的老師楊敏出生在湘南山區三元嶺村,因小兒麻痹癥無法站立,她自稱“青蛙公主”。三元嶺小學師資匱乏,楊敏利用互聯網向外求助,她的800多條網帖吸引了50多名志愿者前來支教。 李尕 攝

北京營養師顧中一在家里直播開課,回答網友的付費提問,目前已擁有數百萬粉絲。知識付費服務正在成為新趨勢。 王釗 攝

35歲的崔西廣高考失利后,回山東新泰老家務農,農閑了就做建筑木工的短活。他還在網上用筆名創作,盡管作品沒有引起轟動,但每個月的稿費也有幾千元。吳皓 攝

視障人士陳燕(左)是一名鋼琴調律師,她將8000多個鋼琴零件熟記于心,并能及時發現影響音準的零件。3年里,她通過網絡積累了很多客戶,還帶出了一支近30人的調琴團隊。胡夢遠 攝

瓊中女足趁著夜色在借用的市民足球場訓練后合影。這支來自海南大山深處的少女球隊,多次贏得世界青少年賽事冠軍。互聯網的關注,讓這群姑娘獲得了更多支持。趙穎全 攝

河南鄭州市民廣場,一位老人在年輕人的幫助下解鎖共享單車。免押使用、隨借隨還的出行方式正融入每個人的生活。鄭萬松 攝

韋苡珊畢業于四川美術學院設計系,從大學開始獨自旅行,目前已行攝30國,撰寫旅行游記和自拍攻略,“一個人旅行如何自拍”獲得超千萬的閱讀量,在社交網絡上深受歡迎。韋苡珊 攝

23歲的藏族小哥次仁格旦在海拔5200米的珠峰大本營開了一間“帳篷茶館”。到珠峰旅游的各地游客都可以用手機支付購買他家的甜茶。 柴程 攝

在東南亞“一帶一路”沿線國家和地區,得益于中國移動支付的“技術出海”,當地人迎來了“跨越式發展”的數字生活。在巴基斯坦,當地人使用Easypaisa購物、轉賬、發工資等。

在東南亞“一帶一路”沿線國家和地區,得益于中國移動支付的“技術出海”,當地人迎來了“跨越式發展”的數字生活。在印度,當地人使用Paytm打突突車。Paytm總用戶數超過2.5億,是全球第四大電子錢包。

在東南亞“一帶一路”沿線國家和地區,得益于中國移動支付的“技術出海”,當地人迎來了“跨越式發展”的數字生活。在泰國,當地人使用TrueMoney線下消費、公益捐款等。

在東南亞“一帶一路”沿線國家和地區,得益于中國移動支付的“技術出海”,當地人迎來了“跨越式發展”的數字生活。在孟加拉國,當地人使用bKash進行充值話費、匯款轉賬等。

云南省紅河州元陽縣的高三學生普夢黎,和學校里的500多名貧困女生一起收到了一筆特殊的公益保險,幫助她們走出大山。公益保險背后是7000萬互聯網網民的愛心力量。鐘銳鈞 攝

澳洲年輕人Max在悉尼成立了一家快遞公司,開著車為在中國電商平臺上購物的消費者送快遞。不少華人也加入了Max團隊。陳銳 攝

貴陽和尚坡鴨江寨的紅艷小姐妹在一次火災中被燒傷,貴陽城鄉的一群熱心人士在網絡上為小姐妹發起募捐。小姐妹在網友們的幫助下,來到北京接受康復治療。白繼開 攝

安哥拉人泰德在廣州做日用品跨境貿易3年多了。他經常借用便利店老板娘的縫紉機,給采購來的西褲修邊。他從網上關注非洲市場的信息,然后在廣州尋找貨源。李東 攝

入獄十幾年的小軍刑滿釋放后,“像穿越一樣來到互聯網時代”。經過一段時間熟悉,他開了一家網店,利用服刑期間學到的縫紉手藝制作衣服,走出了一條創業脫貧、重返社會之路。蘇子楨 攝

上海的奇奇和妙妙是一對雙胞胎男孩,每周他們都會利用平板電腦在網絡上跟外教學習外語。互聯網讓孩子們的學習變得更加便利。賴鑫琳 攝

聾啞騎手修強和同事交流送單的情況。在山東濰坊,有一個聽不見風聲的騎手團,大約20名聾啞人騎手為用戶提供外賣服務,創造了零差評、人均月入過萬的奇跡。 梅飛 攝

美籍教師Charlie拉上Tyler和Jay,在上海創建導購網站,幫助外國人在網上購買中國貨。現在,這個網站有近兩萬名注冊用戶,兩年來累計訂單量超過10萬,演繹了一出“美國合伙人”的故事。 張博 攝

華裔Tum是泰國第一批網約出租車創業者,他的車隊聯盟擁有2000輛出租車。在他的推廣下,已有一半出租車接入了中國的移動支付,為中國游客服務。李頎拯 攝

第五屆世界互聯網大會召開前,來自浙江傳媒學院的禮儀志愿者們正在進行集訓。在每年的世界互聯網大會烏鎮峰會上,該校學生成為大會禮儀服務的主力隊員和顏值擔當。馮賀 攝

河北張家口玉狗梁村,幾十位村民通過網絡自學,每天早晚在田間地頭練習瑜珈,成為當地一道亮麗的風景。麥圈 攝

東莞一家玩具廠的工人們圍在兩臺電腦前,觀看俄羅斯世界杯開幕式。世界杯吉祥物狼仔正是他們代工的玩偶。工人們感受到自己與7000公里外的世界杯遙遠但真切的聯系。梁清? 攝

71歲的英國老太太Rachel在成都高升橋開了一家手工藝品網店,店鋪銷售的手工藝品都出自貧困山區少數民族群眾或是殘障人士之手,有600多個手藝人的家庭因此受益。 張直 攝

何戴軍、陳曉燕夫妻,親歷了2008年汶川大地震。2016年兩人到浙江嘉興打工,成為網絡兼職代駕。只要工廠不加班,每天下班后,夫妻倆都會騎著電動車去市區接單。王振宇 攝

上海姑娘陳思穎雖然是視障人士,但借助智能手機讀屏軟件也能享受到普通人的日常生活:逛街、購物,甚至跑馬拉松。目前,中國至少有600萬視障人士靠“聽”手機上網。王穎 攝

劉雨扣夫婦在京杭大運河跑船13年,以往船舶年審辦證總要花上十幾天時間。自從浙江推出“最多跑一次”改革后,很多事項都可以在網上進行申請和辦理,他們只要跑一次就能辦完所有手續,而且七證合一了。陳競 攝

2014年10月,陶震辭掉北京某一甲醫院按摩師的工作,到一家網約上門服務企業做按摩師。由于工作時間自由、工資收入高,陶震很快就喜歡上了這樣的工作方式。隨著互聯網的發展,像他這樣的手藝人將會越來越“吃香”。王偉偉 攝

在杭州居住6年的澳大利亞小伙子蒂姆·克蘭希,帶著美國朋友體驗“智慧杭城一日游”。路邊買早點、農貿市場買菜,出行乘公交、地鐵,醫院掛號就醫……兩人不帶一分錢現金,只用移動支付就全部搞定。 魏志陽 攝

49歲的河北保定英語教師胡彥鋒在錄制網絡課程。自開通英語課直播以來,不到半年,他吸引了4萬多名全國各地的粉絲。曹陽 攝

在海拔4119米的西藏扎西宗鄉,90后楊濤開設了全球海拔最高的快遞網店,服務當地7400多名農牧民,快遞可直達珠峰大本營。浦峰 攝

自2018年1月18日起,旅客可以在國內的部分航班上使用手機、筆記本電腦等電子設備上網,極大地滿足了出行旅客的網絡需求。殷立勤 攝

第二屆世界互聯網大會烏鎮峰會期間,上海新民網記者蕭君瑋坐在老街上,用最快的速度在線發布最新消息。移動互聯網讓信息的傳遞更加便捷快速。趙穎碩 攝

在浙江烏鎮生活了大半輩子的馮培祥,退休后經常在西柵景區義務服務游客,并組建了烏鎮的銀發志愿者協會,在世界互聯網峰會期間為中外嘉賓服務。侯少卿 攝

39歲的王建新和丈夫在湖南平江縣農科村以養蛇為業。他們通過網上銀行獲得信用貸款,置辦設備,提取毒蛇的毒液出售,1克毒液的價格比1克黃金還貴。陳劍 攝

97歲川籍老兵胡定遠,20歲被抓壯丁離開瀘州合江老家,一別77載。胡老家屬通過網絡尋親求助,讓老人回到了相隔77年的老家。張士博 攝

在陜西省寧陜縣一家鄉村養育中心,養育員胡曉珂指導媽媽和奶奶們如何陪伴、教育幼兒。互聯網公益將先進的育兒理念帶到農村貧困地區,幫助當地女性科學撫育3歲之前的寶寶。董德 攝

河北省滄州泊頭市郝村鎮,58歲的農婦林福敬每天用手機直播,給單身男女免費介紹對象。短短一年,已經成功牽線兩百多對年輕人,其中三十多對已經領證結婚。魯生 攝

2017年3月,北京中國大飯店,在一場創業峰會上,現場嘉賓與觀眾掃碼互動。傳統名片正在成為“過去時”。王子誠 攝

山東人郭剛堂創建尋親網站,借助互聯網和志愿者,幫助更多和自己一樣丟失孩子的家庭。他后來成為打拐題材電影《失孤》中主角“雷澤寬”的原型。郭謙攝

河北滄州的裘志真,2004年從電業局退休后接觸電腦,不停地學習新鮮的網絡知識。年過八旬的她在網上分享自己的人生經歷,成為老年網友的“精神導師”。新華社發

李廣富從小喜歡霹靂舞,50歲的他花1萬元購置支架、聲卡、燈光設備等,通過網絡直播給粉絲們帶來快樂。 鄒紅 攝

2017年11月,北京東鼎服裝商品批發市場內,商戶在甩賣商品,顧客掃二維碼支付。因為移動支付的普及,個體商戶們有了新身份:碼商。王子誠 攝

歌劇演員楊光退休后文化生活豐富,除了演話劇、拍廣告, 71歲的她還是一名老年服裝網店的“麻豆”,一個月能拍千套服裝,專業程度不輸于青年模特。胡麗 攝

國內首個“互聯網+無償獻血服務平臺”正式上線運行。在云南昆明血液中心,獻血者通過手機APP注冊預約,完成獻血后就能即時生成個人電子獻血證。楊崢 攝

全國首家“無人書店”落戶深圳書城,面積178㎡,有人臉識別、自助收銀等多種智能設備,顧客從刷臉入店、選書、購書到結賬,全程自助。朱洪波 攝

在全國兩會上,光明網記者孫佳涵全副武裝,被大家戲稱為“鋼鐵俠”。這是光明網打造的全媒體報道單兵設備,現場只需一名記者即可快速實現視頻、全景、VR等內容的同步直播與錄制。郝羿 攝

Lianna(右一) 3歲時在安徽省合肥市肥東縣的福利院被來自美國費城的家庭領養。2018年5月,她在網上尋親志愿者的幫助下,通過DNA比對尋找到了親生父母,并與他們團聚。

在第二屆世界互聯網大會烏鎮峰會上,備受關注的“青花瓷”旗袍由烏鎮小伙朱建龍設計。作為烏鎮人,他嘗試通過服裝設計來展示烏鎮元素。袁培德 攝

在南京的一場婚禮上,新郎張磊接親時被新娘親友團“為難”,親友團紛紛亮出手機二維碼,要求新郎發接親紅包才給開門。黑松子 攝

2005年12月22日,一個洗衣機大小相仿的遠程腦外科手術機器人,通過互聯網的連接,由遠在千里之外身在北京海軍總醫院的神經外科專家田增民教授操控,成功地為延安一名腦出血患者進行手術。這是中國第一次成功應用機器人進行的腦外科手術。李貴明 攝

貴州省貴陽市百鳥河數字小鎮,有一個容納400多人的數據工場。標注組長小廣,和伙伴們把人工智能需要識別的數據,通過分類、畫框等方式標注出來。陳晶 攝

黑龍江省寶清縣,“飛手”任維新正在操作無人機進行農藥噴灑作業。黑土地上的農戶可以通過網絡平臺預約服務。科技在改變農業,也塑造出新一代農民。陳拯 攝

家人趕鸕鶿下水捉魚,他拿自拍桿直播。“80后”王海一家靠180只魚鷹創業,并通過網絡推廣,一年能有數十萬元收入。越來越多的農民學會利用互聯網改變生計。陳昌昊 攝

凡益之道,與時偕行。

互聯網雖然是無形的,但互聯網改變的人都是有形的、具體的。

互聯網是人類的共同家園。世界因互聯網而更多彩,生活因互聯網而更豐富。

時逢第五屆世界互聯網大會烏鎮峰會(2018年11月7日-9日),由浙江日報報業集團、螞蟻金服集團承辦,桐鄉市世界互聯網大會承辦工作委員會、中國文聯攝影藝術中心、視覺中國、中國攝影家協會影像中國網協辦的《暖——互聯網改變的100張面孔》影展亮相烏鎮。展覽聚焦互聯網改變下的普通人面孔,聚焦互聯網帶來的煥新與生長、普惠與世界。

我們希望,以專業影像體現互聯網給予普通人的獲得感;以人物故事詮釋互聯網行業的成長及其價值;以100張美好的面孔,呈現互聯網的世界意義,致敬時代。

人是萬物的尺度,暖是科技的溫度。

2018年是改革開放40周年、互聯網在中國發展24周年。

讓我們向奮斗致敬,讓我們一起@所有人,致敬平凡,憧憬未來。

>> 相關鏈接:《暖—互聯網改變的100張面孔》亮相烏鎮:以普通人視角,致敬新時代

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: