作者:于德水 發布時間:2019-12-07 14:55:10 來源:影像中國網 【原創】 編輯:樂呵

【允許轉載,轉載時請標注來源和作者】

在瓦爾特·本雅明看來,“從本質上能夠判斷攝影的,永遠是攝影師與他的技術之間的關系”。肖彤彤是一位執著于攝影術本體技藝的攝影家,從光學器材到化學工藝,從經典材料到數碼技術,并長期沉浸于其中。自135開始,至后來的120、617、4×5、8×10、及24英寸、32英寸干版相機;從海鷗到基輔,從祿來、徠卡到林好夫、福倫達;曝光時間從針孔成像數小時,到相機快門百分之一秒、千分之一秒的剎那,時間與光線交織的映跡,令肖彤彤沉浸其中,樂此不疲。多年以來肖彤彤孜孜不倦地探索技藝視覺與情緒表現的可能性。

肖彤彤為20世紀80年代中國第一批攝影專業大學生,這使他在后來的影像實踐里,顯示出了扎實的基本功力。當時他的躊躇滿志并沒有讓他沿著這個方向持續前行,洶涌而來的改革開放洪流漩卷其做了“弄潮兒”。與攝影的暫別,卻讓他對影像多了一份牽掛。經年之后再回歸,他已經擁有了極為豐富的生活閱歷和藝術學識。

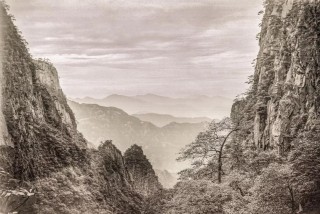

“照片獨一無二的力量,就在于已呈現的會激發出未被呈現的。”約翰·伯格對照片魅力的揭示,正是我們感受肖彤彤作品的路徑。“照片定格的瞬間里,包含了具有普遍意義的事實的某些量子,在于未被它呈現的也如同它所呈現的那樣富于啟發性”在肖彤彤的鏡頭中,被關注最多的是自然景觀之中的樹,似乎樹是作為一種生命的征喻。樹的形象、樹的姿態,從整體到局部,被他用各種不同的器材、不同的鏡頭,從不同的角度,以千姿百態地描摹著。或悠揚,或剛勁,或嫵媚,或蒼遒;樹的風、樹的花、樹的雪、樹的月??“樹”的主題不僅成為他精神訴說的主體象征,亦是其生命情緒的映現與折射。

法國藝術史論家于貝爾認為:“攝影在美學場域內的有效性不能與它的機械性區分開來。”而肖彤彤作品的出發點,正是在攝影的本體性技藝,在長期諳悟了影像器材與技術控制的韻律后,他從對物象景觀的迷戀性描摹走向了情緒化的表現。形體的意向開始成為他表現的側重,具象的元素開始蒸發,愈加趨向表現物體的抽象。對技術的抉擇,對時間的操控,賦予了作品獨特的氣質,手段改變了對象和視覺圖像主題原有的內涵。鏡頭里物象本身的再現功能常常被有意忽略,甚至被完全拋棄,沒有任何實體的物,只有一抹顏色留下關聯時間的痕跡。模糊或空白的場域成為書寫感知的領地。這種似乎是現象學式地觀看世界的方式,或是在提示:這就是我們所居住的世界本身,既是自然的世界,又是歷史的世界,也是著有人類痕跡的世界。作者將自己最豐富的感知和對世界的體驗注入了他的視覺表現之中。而肖彤彤用器材設備和技術能力呈現出現實景觀中原本不可見的東西,這正是當下視覺文化特征之一——將客觀世界里并非視覺性的東西予以視覺化。

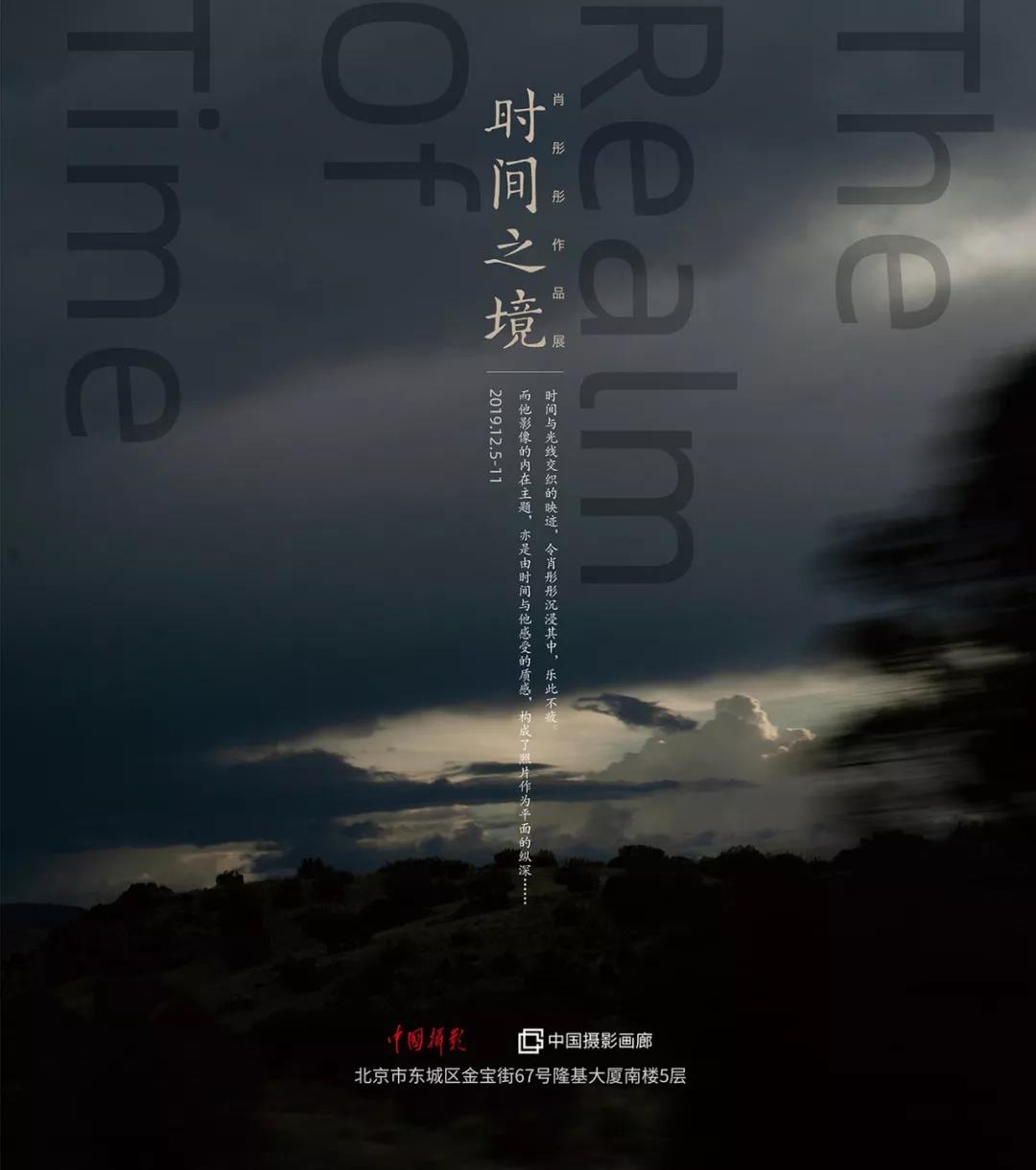

肖彤彤的攝影,因為不能割舍的熱愛,亦在他人生的道路上接續走出了時間的景深。而他影像的內在主題,亦是由時間與他感受的質感,構成了照片作為平面的縱深。

——于德水

點擊 肖彤彤作品展暨同名畫冊亮相中國攝影畫廊 了解更多。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: