作者:袁培德 發布時間:2021-04-16 18:59:35 來源:影像中國網 【原創】 編輯:影像中國網

【允許轉載,轉載時請標注來源和作者】

2008年1月29日,吳江,運河破冰行船。

2009年9月8日,嘉善,西塘古鎮上的餛飩擔。

2009年12月11日,淮安,運河邊的河下古鎮 。

2010年3月10日,濟寧,微山湖上打漁人 。

2010年6月4日,臨清,貢磚古窯。

2010年8月6日,滄州,運河古道上賣冷飲的小販。

2010年11月9日,天津,千年漕運皇糧倉儲重地——北倉廒。

2011年7月18日,北京,建于明萬歷三十三年(1605)的大運河張家灣通運橋。

2011年7月26日,北京

2012年8月3日,嘉興,鄉村中醫診所。

2013年5月25日,海寧,運河蠶鄉人家的早晨。

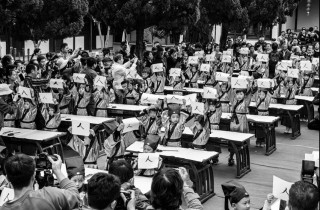

2014年7月17日,湖州,湖筆開筆啟蒙儀式。

2016年8月4日,臨渙,古運河旁茶客與說書人。

2018年8月10日,海鹽,有130多年歷史的沈蕩釀造。

2020年8月2日,空中鳥瞰京杭大運河浙江段。

從杭州拱宸橋出發,沿著大運河,一路向北。

中國大運河,曾經是一統南北江山的生命線,經過歲月滄桑的侵蝕,如今會是怎樣的一個面貌呢?

帶著這樣的疑問,2009年初,我只身尋訪京杭大運河沿線的文化生活風景。隨著拍攝的深入,我發現許多古老的景象已漸漸遠去,諸多傳統的習俗即將成為記憶。它們是運河文化的血脈,縱使歷經淤塞、干涸,仍然流淌不息。

從已有800余年歷史流行于錢塘江畔的余杭滾燈,到被譽為江南戲曲“活化石”的海寧皮影戲;從有“吳風越韻”之稱的吳江木偶昆曲,到“闖碼頭”走四方的吳橋雜技藝人;從南有無錫“大阿福”,到北有天津“泥人張”;從丹陽后巷鎮的“九獅圖”,到邳州紙塑獅子頭;從鎮江的傳統釀醋作坊,到濟寧鄉野的手工紙坊;從具有兩千多年歷史的揚州漆器,到因伏羲故里而得名的伏里土陶;從臨清土窯燒造的貢磚,到楊柳青制作的木版年畫,無一例外地烙上了大運河的印跡。

飛速發展的時代,讓生活轉的飛快,每時每刻,都有大量新鮮事物“入侵”我們的生活。當我們習慣于眼前這種快餐式的生活方式后,驀然回首,許多曾經是我們生活所離不開的行當在漸行漸遠,有的甚至銷聲匿跡。

每當目睹這些沖突時,我都會深深地感覺到記錄下這些歷史遺跡與風俗的重要性。可能我們沒有能力留住它,但我們可以努力記錄下它,記錄它們曾經的樣貌,曾經的輝煌。

作者簡介

袁培德

媒體專欄作家,人民網簽約攝影師,光明網簽約攝影師,視覺中國簽約攝影師,中國攝影家協會會員,嘉興日報攝影記者。從事攝影工作40多年來,曾獲得“國展”金獎、“ 奧賽”金獎,以及國內外攝影大賽中榮獲了1800多個獎項。期間,8年孤身徒步拍攝西部八省, 3年只身采訪京杭大運河全程,6年8次走進孟加拉國拍攝人們的生存狀態。

作品《風雨兼程》被中國文聯評為“國展”60年攝影精品,被“奧賽”組委會評為20年精品并收入《2000-2020年奧賽薈萃攝影集》。還曾榮獲浙江省首屆十佳攝影家、嘉興市首批“四個一批”文學藝術類人才。

著作有《路上的故事——孤身徒步探險筆記》《視覺盛宴——攝影的技術和藝術》《鏡界》《嘉禾疫情記》《雙河記——從京杭大運河到賈木納河》《沈家窯》等。展覽有《魅力黑白》袁培德攝影藝術展,《我從雪山走來》袁培德中國西部人文攝影展,《錦繡中華》袁培德風光攝影展,《中醫診所》中國(濟南)國際攝影雙年展,《鏡界》袁培德從事攝影創作三十三年全國城市巡回展,《山河在》首屆“郎靜山杯”中國新畫意攝影雙年展,《尋找出口》直面沖擊——長三角地區當代攝影作品學術提名展,《運河兩岸》袁培德大運河人文地理攝影展。

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: