作者:肖全 發布時間:2021-09-27 17:22:40 來源:影像中國網 【專稿】 編輯:影像中國網

【允許轉載,轉載時請標注來源和作者】

崔新基9

大朱

工人

黃禮孩

黃小林

黃則玄

咖啡組

雷雨妃

黎曉玲

李季生

林家樂

林小玲

彭伊娜

十面埋伏

田品

韋玲

夏天

徐梓榮

楊子

葉煒健

我與廣州

文:肖全

我最早對廣州的印象,是小時候院子里有一個姓郭的嬢嬢,她是廣州人。我聽她說過廣州話,好聽但聽不懂。就知道有一個神秘的地方離成都很遠,很洋氣很富饒。

1982年,我已經是海軍航空兵的一名空勤機械員。一次我們出任務,飛機從北京落地廣州白云機場,拉成都戰旗歌舞團的演員去三亞,他們要去西沙群島,給邊防軍慰問演出。

我今天仍然記得,當時聽到廣播里播放航班信息的女生她柔美的聲音,一個20歲的小戰士被她飄在空氣中的氣流所融化了。我也記得第一次在飯桌上看見長長的菜心。

中國大飯店即將封頂的時刻也是1982年,附近很熱鬧,我拍了幾個男人坐在馬路邊打牌,輸了用曬衣服的夾子夾耳朵和身體。

1984年我在廣州海軍療養院療養,每次從赤崗外出,遠遠地看見江對面黃埔軍校(陸軍軍官學校)的校門。作為一名軍人會從心底里升起一種崇敬的心情來。周恩來曾經在那里擔任過政治部主任。

廣州是中國近現代革命的搖籃。也是中國改革開放的排頭兵。

當然還有熱鬧非凡的高第街,我給姐姐弟弟買牛仔褲裙子和波鞋,她們仿佛得到了外星人送的禮物,興奮無比。那時的廣州是中國連接海外的重要通道。

時間來到1992年,我已經是一個放下“鐵飯碗”,靠拍照片來養活自己的職業攝影師了。重新回到單身隊伍的我,背著照相機來到了廣州,跟呂澎等一幫人,舉辦了第一屆廣州藝術雙聯展,這個展覽是中國當代藝術走向國際,具有里程碑的意義。

之后,拎著行李坐火車到了深圳,就此在廣東闖蕩。

1993年的6月,我在廣州與法國攝影大師馬克·呂布相遇,我們在廣州一帶,天天早出晚歸拍照片。馬克知道,鄧小平剛剛在“南海邊畫了一個圈”,中國在廣東吹響了改革開放的號角。在隨后的幾年里,他都來到中國,我是他身邊的伙伴助理。

在廣州,我們建立了哥們兒關系和師生情誼,我們有許多美好的故事,天天發生。他對我很器重,給我巨大的鼓勵。他在臨別時,送給我的明信片上面寫著:to xiaoquan from an photographer to another 。他說是一個攝影師給另一個攝影師。

得到馬克的鼓勵,我比過去更加努力地工作。四處漂泊,帶著相機,伴隨著自己的靈魂,勇往直前。

1996年在朋友陳侗和吳少秋的鼓勵和幫助下,我出版了攝影著作《我們這一代》。這是我一生中最重要的文化事件。

我第一時間寄給了遠在巴黎的馬克·呂布,“一個攝影師給另一個攝影師”的匯報。

現在(2019年)這本《我們這一代》已經由RIZZOLI出版社出版,在紐約MOMA等全世界重要的藝術書店里傳播。講述中國人在20世紀80-90年代的那段生機盎然的歷史。

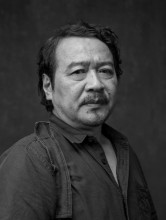

今天,我又來到廣州,為廣州的朋友們拍照片,我是在完成一個新的攝影選題——《肖全 時代的肖像》,我在中國已經拍攝了十幾個城市的人了。我想給世人看看中國當下的老百姓是怎樣的面貌,悄悄打開他們的內心神秘的世界,讓一百年后的人們,看看我們今天的樣子:平平淡淡悲喜交集,奮不顧身加百折不撓。

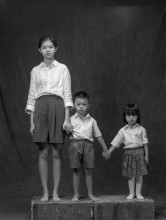

通過攝影的方式,聯絡老朋友,看著他們和自己一樣驕傲自滿地老去;看著他們的娃從嬰兒長到我望塵莫及的高度。更有趣的是,天天都有新面孔出現在我鏡頭里,她們美麗而堅定。

廣州是我兒時充滿無限想象的地方,長大了又成了我事業發展的橋頭堡。

這次拍攝得到了萬科花地灣的支持,讓我們在可以在舒適專業的攝影棚里,愉快地工作。未來的花地灣會成為廣州新的重要閃光地帶,給廣州人民帶來福祉。

當然還要感謝朋友王曉勇、陳銳軍、魏小胖等等都給予了火力支援。

祝福廣州。

《肖全 2021時代的肖像》

指導:廣州網絡文化協會自媒體分會

主辦:萬科花地灣生活館

時間:9月19日至10月20日

地點:廣州花地灣生活館

相關鏈接

本網站及其公眾號為公益性網絡平臺,所發圖文僅供傳播信息、介紹知識、說明問題之用;相關版權歸原作者所有,轉載請務必注明出處和作者。

稿件一經選用,即視為作者同意本網免費將其使用于本網或與本網有合作關系的非贏利性各類出版物、互聯網與手機端媒體及專業學術文庫等。

由稿件引起的著作權問題及其法律責任由作者自行承擔。

了解更多動態,請掃描二維碼,關注我們的微信公眾號: